Girona ciudad: murallas

y conjunto urbano

La ciudad de Girona se encuentra situada en el

paso que forma el valle del Ter, entre la plana de l'Empordà y la Selva,

ubicada desde la antigüedad en plena Vía Augusta. En todo momento la ciudad de

Girona ha sido un centro estratégico de vital importancia, sobre todo desde la

reconquista llevada a cabo por Carlomagno a finales del siglo VIII.

La importancia geoestratégica de la ciudad de

Girona como plaza fuerte, conocida ya en la Antigüedad, toma importancia tras

los ataques que sufre la ciudad en el año 793, cuando el ejército musulmán

comandado por Abd-al-Malik ibn Mugit, ataca la ciudad con sus máquinas de

guerra. Aunque estos desisten ante la imposible toma de la ciudad y siguen su

camino por territorio franco siguiendo la Vía Augusta hasta Narbona, las

murallas de Girona y sus suburbios (entre ellos el de Sant Feliu) quedan

fuertemente afectados. Las consecuencias militares y políticas de este ataque

demuestran a los francos la importancia estratégica de la ciudad como principal

plaza fuerte de la Marca Hispánica ante Al-Andalus. Instalaron una guarnición

permanente bajo comandancia del conde carolingio, Rostany de Girona (Que en 801

dirige el ataque sobre Barcelona). A partir de entonces se restauran, modifican

y amplían las murallas, que aún conservaban el aspecto y trazado romanos, e

incluso se construyen nuevas torres Entonces se levanta en el sector

septentrional, cerca de la catedral, la gran torre Julia, con el castillo y la

torre Gironella a levante. A inicios del siglo IX se documenta la iglesia Santa

María intramuros.

Entre los siglos IX y XI, en torno al año 1000,

se produce en la ciudad, de clara estructura tardoantigua, un giro histórico,

aunque continuista respecto al pasado, como ocurre en otras pequeñas y medianas

ciudades meridionales del siglo X, como Maçon (Francia), una ciudad condal y

episcopal como Girona con características y topografía muy semejantes, tal como

apuntan Canal et alíi. La ciudad es, como apunta Xavier Barral, fortificación y

centro religioso, sede del poder y lugar donde vivir para las gentes, centro de

prestigio que genera atracción. En la Girona del siglo X, capital de pagus

carolingio, el núcleo condal o castrum Gerundella, levantado en tiempos de

Carlomagno, durante el siglo VIII, se eleva predominante, sobre una colina,

símbolo del poder condal, heredero del poder imperial. En un segundo nivel

urbano, dominado por el poder del obispo, se ubica el barrio eclesiástico,

donde a partir del año 1000 se realizan importantes reformas, como la

construcción de un palacio episcopal, un hospital de peregrinos, una nueva

catedral y un recinto canonical, además de las residencias de los diferentes

cargos eclesiásticos y clérigos. En un tercer nivel, inferior al eclesiástico,

se encuentra el área mercantil en torno al Vercateíío (antiguo Fórum) una gran

plaza y una calle principal, la antigua Via Augusta, cardo romano principal que

sigue cruzando en época medieval la ciudad amurallada de norte a sur. Como

ocurre en otras pequeñas ciudades mediterráneas como Maçon, según Cuy bois, en

Girona se encuentra una colonia judía bien documentada desde finales del siglo

IX, en convivencia con la comunidad cristiana hasta bien entrado el siglo XII.

A ambos lados de la vía principal, actual calle de la Força, se distribuyen

mediante una retícula de estrechos callejones, las casas, Que en muchos casos

corresponden a las antiguas insulae romanas.

Por aquel entonces ya se encontraban edificados

fuera del recinto amurallado tres grandes recintos eclesiásticos junto a los

cuales se desarrollarán desde el siglo XI importantes burgos extramuros de la

ciudad: Sant Feliu (iglesia episcopal hasta mediados del siglo XI, ante el

portal norte de las murallas), Sant Pere de Calligants (monasterio ubicado al

noreste de la ciudad, a la orilla izquierda del río Calligants) y Sant Martí

Sacosta (cercano al portal de mediodía de la ciudad). Aunque resulta imposible determinar

el número de habitantes de la ciudad, la superficie intramuros, no superior a 5

hectáreas, sugiere una población aproximada de mil almas.

En su análisis territorial de la Girona

altomedieval J. Canal et alii distinguen cuatro niveles administrativos.

Girona, como sede episcopal, centraliza el poder en torno a la nueva iglesia

catedral de Santa María (IX), la sede extramuros de Sant Feliu (hasta finales

del X) y la residencia episcopal. Girona ejerce su poder sobre un territorio

que incluye cuatro condados a mediados del siglo XI. Girona, Besalú, Empúries y

Peralada. En segundo lugar, la ciudad es capital de condado, y como tal sede

administrativa del pagos o territorium de Girona, bien documentado desde

el siglo XI. En tercer lugar, desde inicios del siglo XI la sede episcopal de

Girona documentada como Sancte Marie et Sanctis Felicis (Cá. 1020- 1030),

extiende sus dominios sobre más de una docena de villas en las Que da servicio

espiritual, asistencial y sobre todo donde ejerce el cobro de diezmos y

primicias. La parroquia de Girona incluye en el siglo XI además de la ciudad y

sus suburbios de Sant Daniel, Vila-roja, Montilivi, Palau-Sacosta, Pla de

Girona, Cuguçacs, Mercadal, Orta-Pont Major y seguramente Palol de Onyar,

Olleda y Campdorá. Finalmente cabe contemplar un cuarto nivel, el

administrativo, en el que Ierunda o Gerunda ciutate queda determinada por sus

murallas y suburbios, muy limitados por la proximidad de las demás villas y

términos vecinos. Las fuentes del siglo IX y X cuando se refieren a Gerunda lo

hacen implícitamente, a partir de límites, localizaciones de alodios y

edificios próximos a la ciudad, definiendo la ciudad como un núcleo urbano

fortificado sin hacer referencia alguna a la ciudad como entidad

administrativa.

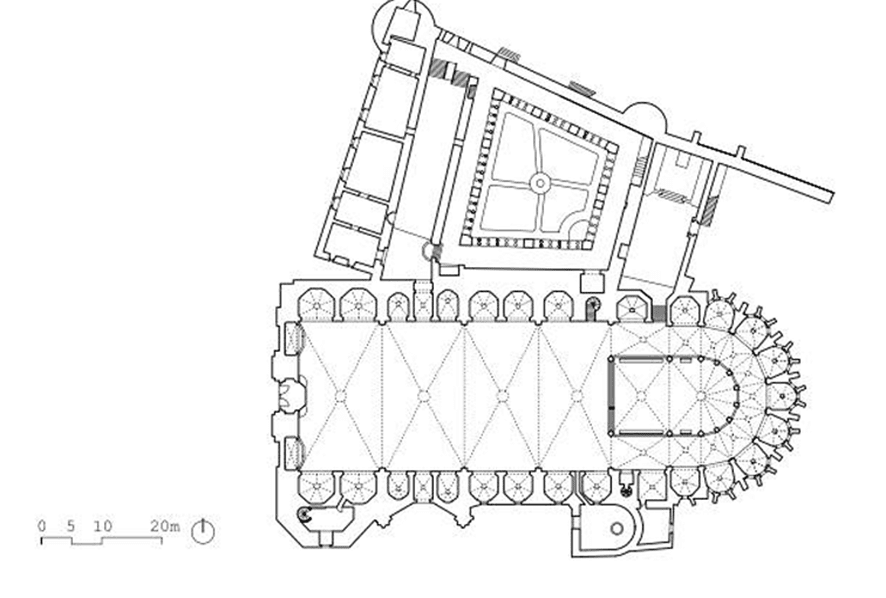

Plano de la ciudad de Girona

A partir de los documentos que definen el

término, podemos describir el entorno suburbano eminentemente rural de la

ciudad extramuros: al norte (Sant Feliu, Sant Daniel y Sant Pere, junto al río

Calligants) y al sur (Sant Martí Sacosta), el espacio suburbano montañoso de

levante sobre el llamado “puig Aguilar” (tras la Torre Gironella) y la

zona baja a poniente, que a partir del siglo XII se conoce como el Areny de

l'Onyar, junto al río, atravesado por la Vía Augusta, antes de la entrada de

ésta en la ciudad por el gran portal de mediodía, zona que empieza a

urbanizarse a mediados del siglo XI, con una intensa actividad agrícola y

molinera, como indican los vestigios de un molino y de un canal de riego hallados

bajo el edificio de la Montana d'Or. Los límites de Girona que dibuja la

documentación del siglo X y XI definen un estrecho término triangular, de unos

3 km desde la fuente de Pedret (norte) hasta el actual Puente del Rey (entonces

llamado pontem fretum) sobre el río Onyar (sur) y de tan solo 1 km de altura en

fuerte desnivel, desde las orillas de los ríos Ter y Onyar (oeste) hasta las

montañas de Montjuic y las Pedreras.

En el año 992 se segrega el burgo de Sant Pere

de Calligants. En el siglo XII se incluyen en el término el Mercadal y

Cuguçacs. Al menos desde finales del siglo X se desarrolla al norte,

extramuros, el burgo de Sant Feliu y un siglo después se documenta un

incipiente burgo a mediodía, articulado en torno a Sant Martí Sacosta.

Tras la muerte de Carlomagno, se aprecia en la

escasa documentación existente una cierta inestabilidad política a partir del

segundo cuarto del siglo XI en Girona que prefiguran la caída del imperio

carolingio y el inicio de tensiones entre condes y obispos por el dominio de

los bienes y derechos fiscales sobre el territorio, utilizados a menudo en

forma de beneficium, tanto por el conde como por el obispo para afianzar

lazos de fidelidad con familias de la pequeña nobleza local. Esta lucha de

poderes se refleja en la estructura urbana de la ciudad, Que se ve transformada

paulatinamente en el siglo XI. La ciudad se expande y crece más allá de las

murallas, un crecimiento urbano y demográfico Que durará trescientos años, y

que hará posibles y necesarios nuevos templos, equipamientos y palacios que

respondan a las necesidades y a los poderes feudales civiles y eclesiásticos

vigentes entre los siglos XI al XIV.

El trazado de las murallas altomedievales y sus

castra respondiendo a la nueva organización feudal, cercan la ciudad desde el

siglo IX hasta el siglo XIV. El rey Pedro el Ceremonioso ordenará la

construcción de unas nuevas murallas que englobarán los burgos extramuros dando

forma a una nueva ciudad. El trazado de las murallas altomedievales de Girona

que aquí nos interesa, debidamente estudiado por el Grupo de Estudios de

Historia urbana de Girona, dibuja una planta triangular del recinto, con la

base de este triángulo más o menos regular adaptada al curso del río Onyar, y

con su vértice ubicado sobre la colina más elevada coincidiendo con el castro

Gerundella de propiedad condal a inicios del siglo XI y edificado a levante

probablemente en época carolingia, más allá de la última torre romana de planta

cuadrada. En total el recinto fortificado altomedieval consta de 25 torres

conocidas. Algunas de ellas se reconstruyen antes del año 1000 aprovechando

torres anteriores de planta cuadrangular de la intente y robusta muralla romana

(levantada en torno el 300 d.C.), de ésta tipología conservamos únicamente

cinco torres, levantadas a partir de grandes bloques o sillares de piedra bien

labrada en el exterior y con opus cementitcium en el interior, las demás

responden al proceso de fortificación de la ciudad Que según los arqueólogos

habría tenido lugar en época carolingia (a finales del VIII inicios del IX) o

incluso unos años después. Con estas nuevas murallas la ciudad empieza una

tímida expansión hacia levante y hacia el norte ganando aproximadamente una

media hectárea.

La fábrica de los nuevos muros es íntegramente

de opus caementicium de excelente calidad, mediante la técnica del

encofrado. Los muros interna y externamente presentan un aparejo a base de

losas desbastadas de calcárea numolítica de Girona, mezclada con bolos de río

de tamaño medio, frecuentemente graníticos, unidos con un mortero y dispuestos

en hiladas a soga y tizón, con ripios. La fábrica es uniforme, incluso algo más

cuidada en el nivel superior.

En el sector meridional y en la parte del

sector septentrional que discurre a ambos lados del portal de Sobreportes hasta

la catedral, la obra carolingia refuerza y mejora las antiguas murallas

romanas. El tramo desde la catedral hasta el castillo de Gironella, éste

incluido, responde a la ampliación del área urbana y por tanto es fábrica

altomedieval. El sector de poniente, oculto en la trama urbana actual es Quizá

el menos conocido, pues pierde pronto su función defensiva y sus estructuras

son aprovechadas en la construcción de nuevos edificios

Gracias a la buena conservación del sector

meridional de la fortificación en su tramo de levante, correspondiente al

actual patio de Las Águilas (cercano a Sant Domènec y a la Universidad de

Girona) conocemos la altura general y aproximada de la fábrica carolingia, unos

14m. Únicamente en el tramo meridional entre las torres 3-4-5 y en la torre

septentrional 20 aparece almenado prismático. La anchura de los muros oscila

entre 1,95 y 2'05m. En algunos tramos la obra carolingia se suma a la anterior,

hasta 4m de grosor. No es así en el sector entre la torre 21 y la 23, edificado

ex novo con una anchura de 2m.

En todas ellas el paso de ronda de 1,40m de

ancho queda protegido por una prolongación del muro externo que se levanta

aproximadamente unos 50 cm por encima del nivel del suelo. Mientras, el muro

interno es algo más bajo pues termina bajo el paso de ronda. Desconocemos como

se accedía a este paso y a lo alto de las torres, pues no han perdurado las

estructuras de madera que muy probablemente servían para este uso.

Muralla de Girona

Empezaremos la descripción del recinto

amurallado altomedieval por el portal suroccidental, llamado Portal de l'Areny

de origen tardoantiguo, también llamado de l'Onyar y posteriormente del Call.

Se encuentra en el extremo sur de la actual calle de la Força (antigua Via

Augusta o calle Mayor). Este portal en época carolingia no habría sufrido

grandes alteraciones. La documentación constata la existencia de una gran torre

única, circular, edificada al oeste de este portal (la número 1, hoy

desconocida). El blanco de levante de este portal meridional estaría protegido

por un alto muro oblicuo Que en un momento indeterminado entre el siglo X y XI

Quedaría integrado en el interior del castillo construido por los Cabrera,

vizcondes de Girona, documentado por primera vez en 1054 y que pronto fue

infeudado a los Requesens, nombre que toma el castillo en la documentación

desde mediados del XIII. La construcción de este castillo, de planta

triangular, supondría un primer ensanche del recinto murado hacia el sur, con

una superficie total de alrededor de 600m cuadrados. Sitúan una fecha antequem

las definiciones de unas tierras que ca. 946 se encuentran fuera muralla y Que

posteriormente, en 1054, las mismas aparecen definidas intramuros. Actualmente

el castillo de Girona o “dels Vescomtes” ocupa los jardines del antiguo

colegio de los Maristas, donde están a la vista los gruesos paños de muralla y

las dos torres (2 y 3) que integran el recinto. La primera de éstas sería una

torre de planta cuadrangular, muy proyectada hacia el exterior, Que habría

llevado a construir dos grandes y nuevos paños de muralla, por un lado hasta el

llamado portal de l'Areny, y por el otro hasta la segunda torre del castillo.

La muralla y el castillo se adaptan perfectamente a la difícil orografía.

Con la construcción del castillo de Girona o de

Cabrera, un tramo de la muralla antigua romana quedó oculta e integrada en el

interior del recinto.

Muralla de Girona

La torre núm. 3, conocida como “dels

Vescomtes” o de Agullana, es una gran torre cilíndrica ligeramente

troncopiramidal, con un diámetro máximo transversal a la muralla es de 7'5m.

Muy probablemente, se levanta sobre los fundamentos de una torre cuadrangular

anterior, construida con grandes bloques de arenisca ocre.

Vista de la torre Vescomtal

La fábrica carolingia reaprovecha sillares de

la obra romana anterior, que mezcla con losas únicamente desbastados. La torre

presenta tres niveles, uno inferior completamente macizo, uno intermedio (el

nivel inferior de combate) el más interesante, con dos ventanas orientadas

hacia al sur y hacia al este, visibles extramuros, hoy desde la calle de la

Escola Pia. Dichas ventanas son de medio punto, con arcos compuestos por

pequeñas dovelas de piedra volcánica oscura (procedente de Aiguaviva)

intercaladas con dovelas de arenisca ocre o gres, que generan un original juego

de colores que veremos también en otras torres y que se aprecia en

construcciones próximas al año 1000, como en la cercana iglesia de Sants Metges

(antigua Sant Juliá de Ramis). El alféizar de dichas ventanas se decora el muro

con un friso de dientes de sierra labrado en piedra volcánica negra. La torre

fue excavada en dos ocasiones por Serra-Ràfols, en 1930 y en 1942. A ello

debemos el aspecto actual del muro del tercer nivel (el nivel superior de

combate). Oblicuamente, sobre la actual calle de “l'Escola Pia”,

discurre el siguiente tramo de muralla, Que se dirige en línea recta hacia

levante hasta encontrar el segundo portal meridional llamado Portal Rufí.

Extramuros, justo a los pies de la torre 3, el paño ha sido perforado para

salir a la calle de “l'Escola Pia” Esta tosca perforación permite ver la

técnica constructiva de la fortaleza altomedieval, antes descrita y de las

primeras hiladas de la torre que se fundamenta sobre la muralla anterior. La

superposición de fábricas en el mismo muro se observa también en el tramo de

muralla visible desde el interior del patio de “l'Escola Pia” que llega

hasta el portal Rufí. En el patio de la Escola Pia se encuentra integrada la

torre 4, de fábrica bajo imperial y rectangular, conocida en el siglo XI como “Torre

d'en Causfred Vidal, señor de Pals” El portal Rufí, protegido por la torre

5, diseñado para comunicar el sector eclesiástico directamente con el exterior,

a mediodía, no presenta evidencias de reformas en época carolingia o

inmediatamente posteriores, pues conserva en buena medida su fábrica antigua

original compuesta de inconfundibles y grandes bloques de gres o arenisca. El

tramo de muralla siguiente, Que une este segundo portal con la torre 6,

discurre tras el edificio del rectorado de la universidad. Este paño aunque

presenta evidencias de la misma fábrica altomedieval, ha sido muy transformado

por intervenciones posteriores. Esta torre fue construida en el siglo XIV por

orden del rey Pedro el Ceremonioso, para reforzar el antiguo recinto amurallado

antes de ordenar definitivamente la construcción de unas nuevas murallas para

la ciudad. La excavación constató dentro de esta torre, el trazado de la

muralla carolingia de doble muro, que mantenía aquí su anchura máxima de 4 m.

A continuación, entre este abrupto cambio en el

trazado (torre 6 gótica) y la torre 8 de planta rectangular, se construye en

época carolingia la torre 7, circular e integrada con la fábrica de los

lienzos, que sustituye a otra anterior, de la que aparecen algunas hiladas en

la parte inferior y material reutilizado en los muros medievales. Como la torre

3, la 7 es ligeramente troncocónica, de unos 13m de altura y unos 8m de diámetro

en la parte superior. La parte inferior, hasta el nivel defensivo, era completamente

maciza y dos puertas, hoy desaparecidas comunicaban con el paso de ronda. En su

cara externa superior, la torre 7 presentaba cuatro ventanas de igual fábrica que las descritas en la torre 3, que cubrían todos sus Blancos de mediodía,

desde poniente hasta levante. Cada uno de los vanos de estas ventanas medía 1,10

m de ancho por 1,30 de alto. En 1974, el dovelado de las ventanas de arenisca y

volcánica, muy maltrecho, fue restaurado (y resulta visible en la parte interna

del muro) y substituido en el exterior por nuevas dovelas de iguales

materiales. La siguiente torre, la 8, es de planta rectangular pero de

construcción carolingia, pues en su parte interna (visible desde el jardín de

los alemanes, de acceso público), se puede apreciar la reutilización de

materiales en sus muros, entre ellos grandes sillares de gres o arenisca y

sillares de mármol procedentes de una puerta romana del siglo l (seguramente

anulada con la construcción del castro de Gerundella, a levante). En el muro de

levante de esta gran torre cuadrangular de 7 m de anchura, muy alterada por la

anexión del trazado de las murallas del siglo XIV.

En el vértice de levante se construyó el

Castillo de Gironella. Materia y documentación confirman que debe fecharse

antes del año 1000. Presenta planta triangular irregular. La torre 9, de planta

cuadrangular, es la última de las torres de levante del recinto bajoimperial,

integrada en el castillo altomedieval. La gran torre Gironella, de planta

circular originariamente de unos 35m de alta, se derrumbó en el siglo XV y fue

explosionada en 1814. Cerca de esta torre, y antes de un cambio de dirección de

las murallas septentrionales, se encuentran los vestigios de la puerta

principal del castillo, con 3'90m de altura.

Torre Gironella

El vano mide 2'60 m de ancho por 2'60 m de

alto. Según los arqueólogos la medida básica para su diseño fue el pie bizontino

o tordío de 0'325 m que se utilizó en otros edificios altomedievales,

como en la iglesia del mas Castell del Porqueres. Las dependencias del

castillo, ambas de planta rectangular, portan bóveda de cañón corrida.

Junto a las viejas murallas, a la derecha de la

puerta dovelada antes descrita el muro vira 90º. En ese punto deberíamos situar una torre

cuadrangular, la 11, bien documentada pero muy arrasada, que mediría unos 5'60

m de fachada. La torre 12, muy afectada durante la Guerra de Independencia,

presenta una planta semicircular de 7'54m de diámetro. Posiblemente esta torre

cilíndrica fue cortada, como pasó con la Torre Júlia, al construirse el cuartel

de los Alemanes. Más a poniente, descendiendo el paseo arqueológico se observan

los restos de una nueva torre, 1 3, de planta rectangular, con unos 9'30m de

fachada y cuyos muros miden 3m de ancho, muy robusta pero muy deteriorada.

Dentro del portal llamado de Sant Cristòfol (inicios del siglo XVIII), a la

derecha, aparece de nuevo una torre maciza circular, la 14, muy alterada por

construcciones posteriores. La construcción de este portal afectó a la muralla

que unía la torre 14 con la 15, rectangular, hoy oculta tras las estructuras de

la capilla de Sant Cristòfol. La anchura externa de los muros de esta robusta

torre, según los arqueólogos, sería de 3'10 m. Descendiendo por el Paseo

Arqueológico, sigue la torre 16, de planta cuadrangular, con sillares romanos

reutilizados y 7'60m de fachada. Presenta al me nos dos estancias superpuestas.

la inferior, sobre un nivel macizo, tendría probablemente tres vanos de las que

solo se conserva una; en la superior, dos ventanas de medio punto.

Tras un nuevo paño de muralla altomedieval

sigue la 17, la Torre Júlia, mencionada en la documentación como turris

rotonda, de alzado acusadamente troncocónico, similar a las torres circulares

del sector meridional. Presenta dos estancias superpuestas con saeteras, quizá

cuatro en el piso inferior y otras tantas en el superior. La terraza estuvo

abovedada y tuvo pavimento de opus signinum rojizo Internamente esta

torre fue seccionada por las dependencias superiores del ala norte del claustro

catedralicio un paño altomedieval enlaza con la siguiente torre, ya gótica, la

Torre Cornelia, documentada como tal ya en 1318, completamente cilíndrica,

edificada en el año 1362 por los jurados de la ciudad. Su fábrica es muy

similar a la de las torres de Sobreportes.

En su interior se descubrió en 2001 una

construcción carolingia de planta trapezoidal inscrita dentro de la torre

circular y cuyo muro septentrional, y fundamentos de una fábrica de opus

caementicium.

El tramo siguiente, hacia el castillo de

Sobreportes, se encuentra alterado en gran medida por las bóvedas de la sala

capitular del recinto catedralicio y los ventanales Dentro del edificio “Cor

de Maria“ se hallaron los fundamentos de una obra de planta rectangular,

maciza, de sillarejo unido con mortero de cal, de unos 6m de largo que

sobresale unos 3m del trazado de las murallas Se trataría de una nueva torre,

la 19, que aparecería documentada por vez primera en 1067 como torre del casal

de Pere Blitguer (mencionada de nuevo en 1096 y 1 154). A levante del citado

castillo de Sobreportes otra torre custodia este Portal, protegido en época

carolingia por dos torres gemelas de planta cuadrangular, levantadas sobre

estructuras romanas. El aspecto de las torres 20 y 21 se debe a la reforma

requerida por Pedro el Ceremonioso. En el intradós de este portal se distinguen

grandes sillares romanos de arenisca y sillería calcárea pertenecientes a las

desaparecidas torres carolingias integradas en las torres circulares Que

actualmente integran el portal.

En el último tramo septentrional de muralla es

dónde mejor se aprecia la sucesión de fábricas. Este muro de entre 25 y 30 m de

largo, visible extramuros desde la actual plaza de Sant Feliu, se aprecia en el

nivel inferior evidencias de la primera fábrica romana, posteriormente los

grandes sillares de arenisca de las importantes reformas bajoimperiales y sobre

éstas el desarrollo de la fábrica altomedieval.

El sector occidental del recinto amurallado es quizá el menos conocido ya que como anteriormente se ha explicado es el primero

en perder su función estrictamente defensiva. Aún así su trazado sigue rigiendo

la trama urbana de este sector de la ciudad. El paramento de la muralla entre

las torres 22 y 23 es paño de muralla con evidentes alteraciones y vestigios de

estructuras adosadas. Finalmente, a pocos metros del extremo septentrional de

la calle Ballesteries, queda oculta la torre 23, rectangular de moderna base

ataludada.

La documentación confirma que en época

altomedieval las murallas estaban bajo control condal. Paulatinamente la

defensa de la fortaleza se dividió en tramos a cargo de señorías e

instituciones en enfiteusis: nobles (Siniscle, Duran, Oliba, Causfred Vidal,

Silvi Llobet de Cerviá, Ramón de Caldes.), la canónica de la Sede y los

vizcondes (Cardona, Montcada y Cabrera), todos en relación feudal con los

condes de Girona y posteriormente monarcas de la Corona de Aragón.

Tras la muerte del obispo de Girona, Odó 1010),

los condes Ramon Correll y Ermessenda aprovechan para nombrar nuevos cargos.

Ermessenda nombra obispo a su hermano, Pere Roger, quien renueva el impulso de

las obras de la nueva sede de Girona, esta vez con la plena participación de

los condes. En los primeros decenios del siglo XI la condesa se implica

fuertemente en las grandes empresas de la ciudad en las que aparece como

promotora. En 1015, los condes recibían de Pere Roger, el obispo de Girona, la

iglesia de Sant Daniel y sus propiedades, a cambio de 100 libras de oro que

servirían para sufragio de importantes obras de la sede. En marzo de 1018

Ermessenda y su hijo efectúan siguiendo la voluntad del conde una gran donación

de tierras para la fundación del cenobio femenino de Sant Daniel. La condesa

refuerza y demuestra paralelamente su interés por el establecimiento en Girona

de una comunidad canonical unida y estable. Ermessenda, junto a su hermano Pere

Roger, obispo de Girona, promueve la construcción de una nueva canónica para la

sede, que debe construirse al norte de la Sede, entre ésta y la muralla, para

ello junto al obispo se efectúa la gran dotación de 1019 y tan solo un año

después, junto a su hijo, en 1020, dona a la misma Canónica su casal (segunda

residencia condal, sucesora de la anteriormente vendida por Ramon Correll al

obispo) ubicada entre la muralla y la sede, su corte y la torre redonda (la

llamada torre Júlia) y el tramo de muralla al norte de ésta.

El hijo de Ermessenda, berenguer Ramon, muere

en 1035 y le sucede el hijo de este, el conde Ramon berenguer. En sus primeros

años ejerce su poder autorizado por su abuela Ermessenda, quien de nuevo desde

1036 actúa en los condados de Barcelona y de Osona. En 1038 Oliba preside la

consagración de su nueva sede de Vic celebración, acto al que acuden

Ermessenda, Ramon berenguer y Pere Roger, obispo de Girona. El 21 de septiembre

de este mismo año se consagra la nueva sede de Santa María de Girona, promovida

por el obispo Pere Roger y la condesa.

La trama urbana de la ciudad corresponde a la

jerarquía de poder establecido en la ciudad de naturaleza condal-episcopal. El

poder condal y real, tras la primera venta al obispo del antiguo palacio condal

intramuros y cercano a la sede efectuada por el conde Ramon Correll en el año

988, se aglutinaría, tras la donación del segundo casal a la canónica a inicios

del siglo XI, en torno al castrum de Gironella. Los filetes, nobles

señores feudales y vizcondes serían entonces los encargados de la protección de

los distintos costrum, torres y sectores de la muralla. A partir de

1058, tras el enseñoramiento del conde Ramon berenguer, los dos castillos

custodios de las principales puertas de la ciudad, el de Sobreportes (en manos

de Arnau Ramon primero y de Guillem Ramon después) y el de Girona (vizcondes de

Cabrera).

Al recinto arqueológico del Castillo de Gironella

se accede por la llamada Torre Gironella o bien desde la calle llamada Pujada

dels Alemanys, conectada directamente con la estrecha calle Rocabertí, que

desciende hasta la Plaza Lledoners, contiguo al complejo episcopal. Las

edificaciones que corresponden al poder episcopal ocupan buena parte de la zona

alta de la ciudad y se expanden en torno a la Sede (Casa de la Canónica, el

Palacio Episcopal y más tarde la Pia Almoina). En los antiguos edificios de la

Casa Canonical (en los llamados “Jardins de la Francesa”) se distinguen

aún estructuras altomedievales con opus spicatum. Paramento similar al que se

puede ver en una de las casas esquineras de la plaza Lledoners. Dicha plaza, al

norte, limita con las edificaciones modernas del palacio episcopal, que

desplazaron el antiguo hospital de peregrinos o xenodoquium.

Portal que da acceso a una de las calles

de Girona

Las escaleras barrocas de la catedral están

construidas sobre una documentada escalinata anterior de origen romano, junto a

la que en el siglo XI se edificaron casas de canónigos. En la plaza de la

Catedral, antigua plaza del Mercadell de planta rectangular y alargada se

encontraba la pequeña iglesia de origen carolingio de Santa Maria de les

Puelles, desaparecida en el siglo XVIII con la construcción de Casa Pastors-

Hacía pendant, en la misma plaza, con otra pequeña iglesia también

fundada en época carolingia, la de Sant Genís. Junto a la calle de la Força.

Esta calle desciende desde la plaza de la catedral, hasta el antiguo “portal

de l'Areny”, salvando un fuerte desnivel. A ambos lados de ésta, el antiguo

cardo maximus de la ciudad, se articulaban ya época romana las distintas

insulae, cuyo tramado reproduce en gran medida la trama urbana medieval de esta

parte de la ciudad. En esta área es dónde se habría desarrollado, ya a finales

del siglo XIII la Judería, que incluiría una parte indeterminada de este

recinto y tendría su muro en la calle de la Ruca. Uno de los callejones

medievales más conocidas de éste casco antiguo asciende laberínticamente hacia

la parte superior de la ciudad.

Paralelamente al desarrollo y transformación

urbana intramuros, fuera de la ciudad se observa el crecimiento de varios

burgos. A mediodía, próxima al portal del Areny (portal sur-occidental),

extramuros, va creciendo un burgo en torno a la poco conocida iglesia románica

de Sant Martí Sacosta.

Actualmente aún pueden distinguirse los vestigios del campanario románico de esta

iglesia integrado en los niveles inferiores del actual, en el cual se

distinguen perfectamente los característicos elementos de raíz lombarda que

decoran los edificios románicos del siglo XI, un friso de arcuaciones ciegas

entre lesenas Del claustro de Sant Martí procede un relieve aludido más

adelante.

Durante los siglos XII y XIII, a mediodía, la

ciudad experimenta un fuerte crecimiento. La calle de la Força, en su

prolongación extramuros, dará lugar a la actual calle Ciutadans, inicialmente

una zona urbanística extramuros con casas, obradores y huertas, que

paulatinamente son adquiridas por importantes familias feudales gerundenses,

integrantes de una primera burguesía, como los Sitjar o los Sant Celoni.

Encuentran el origen en este momento, por ejemplo, la estrecha calle “de

Ferreries”, la calle “de les Peixateries Velles” y las llamadas “Voltes

d'en Rosés”. Éste burgo crece y pronto se ve acompañando de la urbanización

del “Areny” del río Onyar, antiguo arenal dónde hoy se encuentra la

Rambla de la ciudad. Paralelamente, cerca de la ribera occidental de este río,

se construiría a finales del siglo XIII el Hospital de Santa Caterina o Nuevo,

de donde proceden dos capiteles conservados en el Museu d'Art de Girona.

El proceso de creación y crecimiento de los

burgos extramuros en el lado septentrional de la ciudad emerge sobre los

vestigios de necrópolis antiguas ubicadas en torno a la Vía Augusta (la actual

subida del Rei Martí, como las descubiertas bajo los baños Árabes), en vías

subsidiarias, y en lugares lejanos a la ciudad, en los que ya en tiempos

romanos se aprecia la presencia de villas suburbanas con sus cementerios, como

el encontrado en Sant Nicolau en el burgo de Calligants. Los burgos medievales

septentrionales tienen sus raíces durante el siglo X, primero en torno Sant

Feliu y luego del monasterio de Calligants. Éste también experimenta un gran

crecimiento durante los siglos del románico, complementado a su vez por el

núcleo que se forma entre Sant Pere y la pequeña iglesia de Santa Eulália de

Montjuic y el núcleo en torno al hospital de leprosos de Pedret.

Según hipótesis formuladas por arqueólogos e

historiadores, cabe apuntar que junto a la iglesia románica de Sant Feliu hubo

un episcopium de Girona, situado extramuros y anterior a finales del

siglo X, Que habría albergado una comunidad canonical de unos cuarenta

presbíteros junto a unos doce canónigos. A ésta se habría dedicado la gran

donación de bienes y diezmos parroquiales que en el año 887 hace el obispo

Teuter a la sede de Girona.

Desde 1063 el Cartoral dit de Carlemany

confirma la existencia del burgo de Sant Feliu. buena parte del mismo se

encontraba en tierras propiedad de la sede episcopal. Los documentos de ventas,

testamentos y legados (prácticamente todos del siglo XIII), dibujan a partir de

sus definiciones y afrontaciones, la presencia de un cementerio heredero de una

necrópolis desarrollada en torno al martirum de San Félix, en torno al

cual se habrían dispuesto tumbas de ciertos personajes privilegiados, como el

obispo Servusdei +906), del que se conserva su lápida encastada en el

presbiterio del mismo templo. El cementerio y el claustro, de inicios del siglo

Xll, estuvieron adosados a septentrión del templo, perfilados a oriente por la

calle “del Llop” (antigua Vía Augusta y actual subida del Rei Martí). Al

otro lado de esta calle se encontraría el horno que el obispo Berenguer da a

Sant Feliu, ubicado entre las casas de Adals y las de un tal Martí Aule,

edificios que muy probablemente formaban parte ya de una manzana de casas dónde

más tarde, en el lado de levante, se construirían los llamados Baños Árabes,

con acceso por la entonces llamada calle del Sac, y Que afrontarían al norte

con una serie de casas que llegarían hasta el río Galligants. Todo ese sector

extramuros también era dominio de la sede. A mediodía de aquélla primera

manzana de casas y frente al portal de Sobreportes, se documenta en 1064 y 1065

el “altar de Sant Just”, oratorio ubicado donde hoy se encuentra la

iglesia de Sant Lluc, al este de Sant Feliu.

El burgo experimenta a partir de mediados de

inicios del XII un gran crecimiento, especialmente en el gran alodio de

propiedad episcopal e infeudado por Guillem Constans al noreste, con obradores,

casas y Puertas dispuestas junto al río Calligants. En 1148 Joan de Sitjar, uno

de los grandes propietarios feudales del burgo de Sant Feliu, empeña su casa a

un tal berenguer Pere, casa que ubica en “el lugar de Stjar”, ante la

iglesia de Sant Feliu (una casa posiblemente ubicada en la esquina entre subida

del Rei Martí y plaza). Las casas propiamente del alodio de Sant Feliu,

configurarían el pasaje de la calle de Trasfigueres, con su arco dovelado y su

ventana geminada, casas en propiedad de la familia Ministral ya en 1174- 1176.

El sector se cerraba al oeste con el Portal de la barca ante el río Onyar.

Paralelamente, se desarrolló el burgo de Sant

Pere de Galligants, Que creció en torno a la primera iglesia monástica.

Documentado por primera vez en 992 cuando el Borrell II dona todo el burgo al

cenobio. El dominio y jurisdicción estaba separada de la ciudad.

En el documento de venta del Valle de Sant

Daniel y de su iglesia a los condes de Barcelona, fechado en el año 1015, se

menciona el cenobio como límite occidental de esta calle. En varios testamentos

de finales del siglo XII e inicios del XIII se hacen donaciones para la

construcción del nuevo templo románico de San Pedro (un edificio del siglo X)

Que habrá de ser la iglesia del nuevo cenobio benedictino masculino al Que el

conde Ramon Borrell lll lega en su testamento de 1131. En este mismo burgo, a

pocos metros de la fachada occidental de la iglesia de Sant Pere se edificaría

sobre una antigua necrópolis la pequeña capilla de Sant Nicolau (un edificio en

origen de planta central con cuatro ábsides formando una cruz griega,

posteriormente transformado), cuyo uso primigenio sigue hoy siendo objeto de

controversia. El tercer y gran edificio que en tiempos del románico de ese

lugar fue el Hospital de Clérigos (de Sant Pere u Hospital Viejo), institución

documentada ya en el siglo X y a fines del XII en el testamento de Genciana de

1187 y en la donación de Arnau de Palol de 1195 ubicado al oeste de Sant

Nicolau, dispuesto en perpendicular a la nave de esta capilla y con su fachada

sur ante el puente viejo sobre el río Calligants.

Al norte de Sant Pere de Calligants, sobre la

ladera de la montaña de Montjuic, se encuentra la capilla de Santa Llúcia, Que

alberga vestigios de la parroquial de Santa Eulália Sacosta, cuyo antiguo

término parroquial se extendía al norte y al oeste hasta las orillas del Ter y

que incluía el territorio de Campo Taurane (Campdorá). Dos noticias de

mediados del siglo XII informan de la urbanización de las tierras en torno a la

iglesia de Santa Eulália que mencionan como burro sancte Eulalie (en la

definición de propiedades de Berenguer y Ermessenda de Campdorá de 1147).

Finalmente, aunque de momento son pocas las referencias documentales

encontradas, cabría mencionar la urbanización de la orilla este del Ter desde

los límites septentrionales del burgo de Sant Pere de Calligants hasta “Pont

Major” (puente romano utilizado aún en la alta Edad Media, al norte de la

Vía Augusta y único paso sobre el río Ter hasta el siglo XIII), es decir el

término de Pedret, lugar mencionado en la gran dotación de la canónica de la

Sede en 1019, y donde se documenta principalmente la presencia de molinos

llamados de la “Menola” o de Pedret (mencionados en 1081 y vinculados

siempre a los canónigos de la sede). El Hospital de Pedret, con su capilla

dedicada a San Jaime (advocación mencionada a finales del XIII), es la

institución que centra este burgo, muy alejado ya de la ciudad. La capilla o

iglesia del hospital aparece documentada en 1179 como la iglesia de la casa “de

Aquinnno” La capilla, de nave única, hoy en pie, se encuentra ubicada en

perpendicular y bien orientada, aunque pasa desapercibido. El de Pedret, junto

al Hospital Viejo (de Sant Pere o de Clérigos) y el Hospital Nuevo (de Santa

Caterina), configuraba uno de los centros receptores de importantes donaciones

benéficas y caritativas dedicadas al cuidado de los enfermos en la ciudad.

Escultura dispersa de la ciudad de

Girona

“La Lleona” (Museu d'Art: M. Arqueo.

Prov. N°1756). Escultura (3,74 m) labrada en piedra calcárea de Girona,

compuesta por un sencillo juego de basa, columna de fuste cilíndrico liso

(resultado de la unión de los diez fragmentos que componen tres grandes piezas

unidas) y capitel poligonal liso (el capitel parece ser una incorporación de

época moderna). El animal se encuentra a 1,70cm de altura sobre el fuste.

Erróneamente identificado en femenino, el felino se presenta en vertical,

agazapado y con las extremidades replegadas y abiertas agarrándose con sus

enormes pezuñas al fuste de la columna, mientras gira su cabeza, con sus fauces

entreabiertas y ojos almendrados.

Sobre el cuello (desproporcionadamente

estilizado) se extienden la melena que unifica cabeza y cuerpo. La cola cae

oblicua y lineal sobre el fuste de la columna. La escultura permaneció durante

siglos en el lugar dónde hoy se encuentra su réplica (C/ Calderers, 1). Aunque

se desconoce su ubicación original, Jaume Parques apunta la posibilidad de que

la columna se encontrada en el vestíbulo de una casa señorial. En época

románica el león suele custodiar el acceso a los templos con responsabilidad

apotropaica. Aunque se ha relacionado esta escultura con el relieve del león

que devora una figura humana (M. Arqueo. Prov. Nº 2.452) apreciamos evidentes

diferencias estilísticas. Se asemeja más a los leones de las cornisas de la

Montana d'Or o de los capiteles de Calligants. En consecuencia, cabe datar la “Leona”

a finales del siglo XII.

Capitel procedente de la casa núm. 5 del

de la calle del “Sac” (Museu d'Art. M. Arqueo. Prov. N° 35). El

capitel mide 27 x 2 l x 2 l cm y se compone de un collarín de medio bocel, un

cesto esculpido en sus cuatro caras y un ábaco dividido en tres dados. Presenta

motivos vegetales en dos registros superpuestos el inferior con cuatro hojas

almendradas sobre el eje central de cada cara y tras estas, cuatro hojas cuyo

eje coincide con las aristas del capitel, el superior, con dos tallos

tripartidos que nacen tras las hojas de las aristas, entrecruzados con la hoja

central del registro inferior y el tallo de la cara siguiente y tras ellos

flores de arum. Este esquema vegetal de ascendente tolosano, se encuentra en

capiteles de Calligants y del triforio de Sant Feliu. Pertenecen al círculo

gironino-vallesano y son fechable desde mediados del siglo XII hasta inicios

del XIII.

Capitel 1 de la Casa de la Canónica (Museu d'Art: M. Arqueo.

Prov., n° 12.756). La pieza mide 35 x 26 x 26cm e ingresó en el Museo en 1979.

Capitel labrado a bisel en piedra calcárea, con cesto dividido en dos registros

con un ábaco cuyos dados se convierten en elementos arquitectónicos que

contextualizan la escena principal. En cada cara figuran dos grandes arcos de

medio punto, con doble arquivolta soportados por tres juegos de basa, doble

columnilla y capitel con decoración vegetal. La doble columnilla central se

apoya sobre un listel que hace las veces de alféizar y de mesa. Las dobles

columnillas laterales se unen con sus correspondientes de las caras sucesivas,

generando una escena seguida. Tras la mesa-alféizar, aparecen de medio cuerpo y

frontales, personajes participantes de un banquete, con copa y panes. En el

registro inferior aparecen cuatro atlantes arrodillados, con túnica corta, que

se disponen simétricamente mirando hacia afuera, cada uno en vertical y

centrado sobre la arista del cesto. Estiran sus brazos agarrar la mesa y con

sus cabezas soportan las columnillas laterales.

Los comensales se intercalan en género, hombre

imberbe y mujer con manto y tocado que le cubren la cabellera, de rostro

ovalado y rasgos faciales equilibrados.

Técnicamente, mientras los atlantes consiguen

un relieve considerable, la parte superior está trabajada en un relieve mucho

más bajo. Aunque se han perdido las cabezas de algunos personajes, el estado de

conservación de esta pieza es notable. Se trataría pues de un capitel de

temática caballeresca, un banquete noble, compositivamente singular respecto a

los tipos más frecuentes en la escultura románica de la zona.

El capitel encuentra pendant con el

capitel guardado en el mismo museo, también procedente de la Casa de la

Canónica de Girona (M. Arqueo. Prov. n° 1.850), con el que mantiene claras

semejanzas estilísticas y volumétricas. Algunas hipótesis apuntan que ambos

capiteles pudieran proceder de la desmantelada catedral románica, pero hay

semejanzas con capiteles de la galería de la Montana d'Or. Jordi Camps,

recogiendo las hipótesis de Ainaud de Casarte, apunta similitudes estilísticas

con el capitel de las bodas de Canaán de l'Estany. Para Camps los personajes

encuentran paralelo en la producción escultórica de San Nicola de Mari y la

catedral de Módena, que llevan a fechar este capitel a inicios del siglo XIII.

Capitel 2 de lo Ceso de la Canónica (Museu d'Art: M.

Arqueo. Prov. n” 1850). El capitel de calcáreo local que mide 35,5 x 26 x 26

cm. Aunque consta en el inventario que procede de la Casa de la Canónica, Queda

abierta la posibilidad de que, junto al capitel anterior pudiera proceder de la

catedral. Cada una de sus cuatro caras presenta dos registros, el inferior,

historiado con escenas del Nuevo Testamento y el superior ocupado por

arquitecturas con ventanas de arco medio punto, cuyo volumen coincide con los

dados del ábaco, que en las caras externas dos heráldicas distintas. en dos

caras se repite una heráldica compuesta por cinco incisiones en zigzag, y en

las caras restantes aparecen escudos de borde perlado y interior en losange.

Entre las arquitecturas y los personajes, el espacio se rellena con elementos

vegetales planos y flores de pétalos de perfil semicircular.

Los personajes, en su mayoría de pie sobre el

astrágalo, vestidos todos con túnica corta, imberbes y melena corta. La figura

identificada como Jesús, carece de nimbo y lleva una túnica larga. La

composición resulta densa y su lectura complicada, pues los personajes de una

escena nos llevan a la siguiente sin distinguir claramente los límites entre

unas y otras, como ocurre en las escenas de los relieves de los sarcófagos

paleocristianos. Este capitel, según apunta Jordi Camps, contiene escenas

relacionadas con la Pasión de Cristo (Nuevo Testamento). La narración se centra

en la Entrada de Jesús en Jerusalén y el Encarcelamiento, en dos caras del

cesto cada uno.

La iconografía de la entrada en Jerusalén es

completamente irregular. La figura de Jesús está montando un asno con los pies

apoyados en los estribos, de perfil con el torso de tres cuartos apoyando su

mano izquierda sobre el hombro de un personaje de frente, que a su vez posa su

mano izquierda sobre el hombro del siguiente personaje, Que se dirige hacia la

siguiente escena. Sobre el fondo aparecen las cabezas de dos personajes

anónimos, en representación de la multitud que lo recibe, que complementa el

grupo de tres figuras caminando por detrás al asno, tras los cuales aparece una

figura de pie con la cabeza agachada que sostiene una bolsa sobre su pecho y

que podría ser interpretada como judas.

La segunda escena, la del Encarcelamiento,

ocuparía las dos caras restantes del capitel.

En la cara continua de la llegada a Jerusalén,

el último personaje posa su mano en Cristo y mantiene en su mano derecha un

objeto (acaso evocación del beso de judas). El Prendimiento se evoca con Cristo

de pie sobre el eje de esta cara mirando hacia el personaje de la derecha que

le agarra la mano. En la última cara aparecen Pedro y Malco, quien quizá

solicita intercesión a Jesucristo.

A pesar de la dificultad para distinguir

iconográficamente apóstoles, soldados y el propio Jesús que se presenta sin

nimbo, escenas similares aparecen representadas en los capiteles del claustro

de la catedral de Girona, en algunos capiteles de Sant Cugat del Vallés, de

Santa María de l'Estany o de la Sede de Tarragona. Jesús montando sobre el asno

como un caballero encuentra paralelos en las pinturas murales de Santa María de

Barberá, en el Frontal d'Espinelves y en el altar de Sagás. Como apunta Jordi

Camps recogiendo las apreciaciones de W. W. Cook, la figura de Jesucristo

montando con el torso en vertical sobre el asno, enmarca la composición dentro

de la tradición bizantina, aunque la ausencia de palmas acompañando los

apóstoles, por ejemplo, hace que quede abierta la posibilidad de una nueva y

diferente interpretación. La escena del Encarcelamiento aparece también en el

altar de Sagás y en los capiteles del claustro de Santa María de l'Estany,

aunque en ellos, como en la biblia de Ripoll, no se representa la escena de

Pedro y Malco. Es evidente que en este capitel existen importantes irregularidades

respecto al corpus iconográfico más recurrente. Por ello, de acuerdo con Camps,

cabe afirmar que el escultor desconocía las fuentes más recurrentes, quizá por

una clara influencia bizantinizante italiana del taller. Por su estilo de

características y paralelos idénticos a los mencionados en el capitel 1 de la

Canónica, mantenemos una datación entre finales del siglo XII e inicios del

XIII, que podría ayudar a fijar una correcta identificación de los símbolos

heráldicos del ábaco, uno de los cuales, el perlado con losange podría

pertenecer a Guillem de Peratallada (el impulsor del nuevo Palacio Episcopal)

obispo de Girona entre 1160 y 1168.

Dintel con león devorando a una persona

humana

(Museu d'Art: M. Arqueo. Prov. Nº 2.452). El relieve, labrado en un bloque

monolítico de piedra calcárea rectangular, mide 40 x 1,30 x 37,5cm. Únicamente

aparece relieve figurado en el anverso de la pieza, el borde inferior y el

reverso de la misma presentan contornos completamente lisos, mientras los

bordes laterales y el borde superior de la pieza aparecen repicados y con un

perfil ciertamente irregular. En el anverso, inscritas longitudinalmente

ocupando el espacio disponible de la pieza entre el borde superior y el

inferior, destacan del fondo liso, esculpidas con un importante volumen (20cm

respecto al fondo). El león se dispone en horizontal orientado hacia la derecha

sobre un personaje yacente, que parece femenino. Lo ase con las cuatro garras

del león, mientras desgarra la cabeza humana.

La figura, totalmente inexpresiva, viste túnica

larga, de pliegues lineales y ondulados desde la rodilla del personaje en la

falda.

El artista se complace con los volúmenes

redondos y la búsqueda de cierto realismo y detallismo en la representación de

las figuras. La figura del león evidencia un importante dominio técnico junto a

un claro conocimiento de los tipos convencionales usados en la representación

anatómica en concreto, del animal, que presenta un relevante grado de detalle

en el pelaje, compuesto por pequeños flecos ondulantes superpuestos que cubren

desde las fauces del animal, todo su lomo hasta el inicio de la cola; esta, lisa

y cilíndrica, se abre en flecos ondulantes y unidos de forma apuntada sobre el

costado del animal.

El león, un animal completamente desconocido,

pronto fue identificado por los conciudadanos como “lobo”. El popular

relieve del “lobo”, dio nombre a la calle llamada en plena Edad Media

calle “del Llop”, actual subida del Rei Martí. Este relieve habría sido

emplazado en una de las fachadas de esta calle desde mediados del siglo XIV,

como mínimo, pues es entonces cuando se menciona por primera vez la presencia

de un vico vocato de Lupo en “capbreus” sobre el burgo de Sant Feliu de Girona

y en el censo de los fuegos municipales de 1360, dónde se menciona

concretamente un “carrer del Llop”.

Sabemos que, al menos, desde antes del año 1604

la pieza se encontraba reutilizada como dintel en una casa particular, “la nº

9“, de esta misma calle, pues en un documento firmado por el notario

Miguel Masó se dice “sobre la puerta de la cual casa, o sea, en el dintel hay

esculpido un lobo”. Icono de leyendas de la ciudad, este relieve aparece

descrito en sucesivas crónicas y visitas del siglo XIX e inicios del XX,

noticias en las que los cronistas ya perciben que la pieza usada como dintel,

se encuentra desproporcionadamente baja respecto al nivel del suelo de la calle

y por ello deducen acertadamente que el nivel del pavimento habría sido

sucesiva y pronunciadamente realzado para evitar las dañinas inundaciones

producidas por las subidas del caudal del Calligants.

Gerardo Boto, en su estudio del relieve en

cuestión, intenta describir el posible itinerario que habría seguido la pieza

desde principios del siglo XX cuando la casa en la que se encontraba utilizada

como dintel, habría sido desmantelada. La fecha de ingreso del relieve en el

Museo Arqueológico de Girona es muy posterior, como mínimo desde 1961, cuando

el arqueólogo Oliva i Prat indica que la incorporación fue posible gracias a la

Junta de Monumentos que pidió la devolución de la obra en cuestión al museo del

Cau Ferrat (Sitges). Si creemos esta noticia, el pintor modernista Rusiñol, a

inicios del siglo XX habría adquirido y trasladado el relieve a su residencia

del Cau Ferrat, en Sitges, donde el pintor residió hasta 1920. El museo del Cau

Ferrat no conserva ninguna fuente escrita o fotográfica que confirme tal

noticia y por lo tanto, a día de hoy desconocemos cual fue ciertamente el

itinerario que siguió la pieza hasta su ingreso al Museo Arqueológico de Girona

en los 60.

Respecto al origen del relieve nos movemos

también en el plano de la hipótesis, pues lo único que podemos certificar,

apunta Gerardo Boto, es que la pieza no fue labrada para ornar el dintel de la

puerta de la casa dónde se encontraba desde al menos mediados del XIV. Por su

tipología la pieza sugiere un origen eclesiástico de la misma y su iconografía

románica de lectura apotropaica encuentra analogías abundantes, con Sant

Nicolás de Tudela, Ataiz, Sangüesa, Santa María de Covet o la catedral de la

Seu d'Urgell. Aunque ello no excluye la presencia de leones en otras

ubicaciones dentro de la misma fachada principal, como en Sant Pere de besalú.

El citado autor, dado la buena labra del borde inferior no descarta la

posibilidad que, tras la ubicación original de esta pieza en una portada o

fachada, ya hubiera sido reutilizada como dintel de entrada de algún templo.

boto, como anteriormente había apuntado Jordi Camps respecto la misma pieza,

subraya las evidentes familiaridades estilísticas de esta pieza con algunos

capiteles del claustro de la catedral de Girona, y considera que podría haber

sido labrada por alguno de los talleres activos en el claustro durante el

último cuarto del siglo XII. Respecto a la procedencia original de la pieza, el

mismo autor recogiendo las hipótesis formuladas por Francesca Español al

respecto, apunta que, en el caso de proceder de la sede, cabría proponer su

ubicación custodiando el acceso al templo románico, que sabemos se levanta

junto a la galilea a mediados del siglo XI y se desmantelan a mediados del XIV.

Conocemos la existencia de una inscripción perteneciente al dintel de la puerta

de la catedral románica cuya epigrafía, corresponde a finales del XII o inicios

del XIII, datación propuesta mismamente para el león, que ubicada acompañando

dicha inscripción, tendría una clara lectura apotropaica, además de

penitencial, funerario y escatológico. Finalmente como argumenta Gerardo Boto,

cabe suponer que el relieve en cuestión habría tenido en la misma fachada una

segunda pieza con una representación similar y simétrica haciendo pendant con

ésta, pues en todas las fachadas anteriormente mencionadas, además de las

figuras evangélicas con leones de Leyre, prácticamente siempre aparecen dos

leones custodiando el acceso, y en los casos en los que uno de ellos ha

desaparecido se ha probado la presencia del segundo. Aún así, cabe dejar

abierta, por su proximidad a Sant Feliu de Girona, que la pieza pueda proceder

de su fachada, que sufrió grandes transformaciones también desde mediados del

XIII.

Relieve procedente del c/del Llop (Museu d'Art: M.

Arqueo. Prov., nº 27.004) Esta pieza, en estado fragmentario (31 x 61 x 12cm),

ingresó en el museo en 1979. Se trata de una losa de arenisca, decorada con un

relieve a base de entrelazados vegetales únicamente en el anverso: cuatro

cintas estriadas o tallos tripartitos, que se dirigen del vértice de un extremo

al opuesto, configurando una ancha trenza de cuatro cintas muy bien lograda.

Miguel Prat i Oliva propone que se trata de un

posible montante de un cancel de altar, que, de acuerdo con las dataciones

propuestas por el catálogo del Museu d'Art, habría sido labrado en el siglo X,

sobre un bloque procedente de las canteras romanas del Puig d'en Roca,

explotadas durante la construcción de las murallas de la ciudad. Xavier barral

i Altet, aunque corrobora tal datación, deja abierta la posibilidad de un

diferente uso.

Vincula la pieza con un fragmento de relieve

encontrado en Sant Miguel de Cuixá. Como afirma Jordi Camps, el motivo fue muy

utilizado durante la Antigüedad, abundante en la alta Edad Media y en el arte

románico, así que su datación podría verse alterada si comparamos el presente

relieve con ciertas piezas del siglo XI en las que aparece este mismo motivo

labrado: unas impostas del Sant Pere de las Puel-les (Barcelona) y otras del

interior de la catedral de Elna, aunque sigue apareciendo este motivo en conjuntos

románicos como los de la catedral de Vic o el claustro de Tarragona, debemos

situar esta pieza labrada en Girona entre el siglo X y el XI.

Relieve compuesto por tres piezas

procedente del c/ del LLop (Museu d'Art: W. Arqueo Prov, nº 27.001, 27.002, 27.003).

En total el relieve fragmentario conservado, de perfil rectangular mide 62 x 1

2cm. En el anverso un bajo relieve de lectura claramente eucarística, pues todo

el ribete se ocupa por el trazo sinuoso de una vid. Está formado por un tallo

dividido longitudinalmente en cuatro estrías que se doblan por pares, una hacia

cada lado y al tocar la línea de suelo se enroscan en volutas. Sobre éstos y

hacia cada lado salen dos cintas de tres tallos cada una. La cinta izquierda

conserva trazas de un lazo ondulante que vuelve al centro de la composición.

El motivo de la vid aparece en el arte

paleocristiano y visigodo (Quintanilla de las Viñas) y continúa usándose en la

escultura románica en piezas como la cátedra de Carlomagno. Familiarizado con

el relieve procedente del c/del Llop de Girona (M. Arqueo. Prov., n"

27.004), deberíamos fechar esta pieza entre los siglos X y XI.

Capiteles dei Hospital Nuevo o de Manta

Caterina.

El primer capitel (M. Arqueo. Prov., nº l 1.453) mide 37 x 33 x 25cm. Este

capitel, procedente del documentado como Hospital Nuevo o de Santa Caterina,

fundado en 1211 ingresó en el Md'A en 1979. La pieza se encontró encastada en

uno de los muros del primer piso de dicho hospital.

Se trata de un capitel esquinero en el que se

representaron cuatro figuras masculinas que se inscriben y se adaptan

simétricamente a los espacios generados por el entrelazado de finos tallos

perlados. Los personajes aparecen agachados, espalda contra espalda,

agarrándose al tallo que tienen en frente, aunque vuelven la cabeza hacia el

espectador. Dos pinas similares y alargadas rellenan los espacios romboidales

generados por los tallos perlados en el centro del registro inferior de cada

cara. Los cuatro personajes visten túnica corta y de manga larga, estriada y

ceñida sobre el abdomen.

El segundo capitel de ángulo (M. Arqueo. Prov.

n" 1 .852) mide 25 x 32 x 24cm., con el mismo ingreso en el mismo museo,

de procedencia desconocida, aunque estilística y compositivamente pertenece al

mismo lugar que el capitel anterior. Presenta idénticas medidas y decoración,

con una composición simétrica con otros cuatro personajes humanos vestidos con

túnica corta, de perfil inscritos en el espacio libre entre los entrelazados

vegetales perlados. Jordi Camps considera que proceden de la desaparecida portada

románica del hospital.

La composición, claramente simétrica en ambos

capiteles, se basa técnicamente en un relieve bastante plano que se destaca del

fondo. En algunos casos, se aprecian calados entre las cintas y el fondo, sobre

todo en la parte inferior. El resultado final de ambas piezas es bastante

rudimentario. Como anota Jordi Camps, las cabezas en algunos casos aparecen

unidas al tallo superior, desconectadas del cuerpo, evidencia de la limitación

técnica del escultor. Con todo, las figuras humanas remiten al tercer taller de

la Dorada. Aunque esta composición no se prodiga en los conjuntos gerundenses,

encontramos composiciones similares en dos capiteles de la cabecera de Sant

Feliu.

Estos motivos y composiciones, en cambio,

aparecen realizados con una calidad técnica muy superior en la Cataluña Nueva,

ya en el siglo Xlll, como en el claustro de la sede de Lleida y en dos

capiteles de la galería septentrional del claustro catedralicio de Tarragona.

Relieve de Sant Martí Sacosta (MD, nº 50) Mide 33 x 39

x 10cm. Placa de alabastro de perfil casi cuadrangular presenta una interesante

inscripción funeraria en su reverso, mientras su anverso muestra un bajo

relieve de motivos vegetales distribuidos como una gran roseta circular. Los

restos de decoración que aparecen en el lateral derecho del anverso insinúan

una segunda roseta, indicio de que en origen esta pieza habría sido de mayor tamaño.

Como lápida fue Callada en Sant Martí Sacosta en 1943, encastada en un ángulo

del claustro románico del antiguo monasterio (actual Seminario Conciliar de Girona).

Según hipótesis de Pere de Palol, podría

tratarse de los restos fragmentarios de un cancel de altar cuya decoración

biselada habría consistido en una gran flor de pétalos triangulares central acompañada

por dos rosetas de menor tamaño a cada lado, una de ellas sería la conservada

en el anverso de esta placa. Según afirma Palol y corrobora Camps, la pieza

corresponde al siglo VII, con una clara influencia emeritense y toledana, como

las placas procedentes de Santa María del Camí (Garriga) y el fragmento de cancela

de altar de Sant Cugat del Vallés. La de Sant Martí Sacosta, presenta los

mismos “husos” o almendras estriadas generados por círculos secantes que

aparecen en las rosetas de Quintanilla de las Vinas.

En el reverso de la pieza se halla la

inscripción, escrita en un latín muy pobre, fechada entre finales del siglo IX

e inicios del X. Se trata de letras capitales muy bastas e irregulares que se

ordenan en siete renglones un tanto irregulares. En ella se lee, según

transcripción y traducción del Museu d'Art de Girona: CESPITE SUB DURO

CUBAT/ TEUDUS UBI IACEBAT/ II HONORI SANTI MARTINI/NULLUS HOMO NON ABEO

LI/CENCIA IBI IACERE NISI POSTE/RITAS M[EA] ET SI FE[CER] IT IRA/D[E]I

INCURA[T] SU[PE] R ILLUT.

Traducido Como: “Teudis descansa Sobre lo

tierra dura donde estaba enterrado en honor de han Martin. Ningún hombre tiene

licencia para ser enterrado aquí si no es mi descendencia, y si alguien lo

hiciera, la ira de Dios caiga sobre él'.

Cabe notar, finalmente que la pieza encuentra

paralelismos con otras piezas ubicadas en la misma ciudad de Girona. La

inscripción empieza igual que la lápida sepulcral del obispo Servusdei

integrada en los muros del presbiterio de Sant Feliu de Girona. El motivo

decorativo, tardoantiguo u altomedieval, aparece en las impostas del interior

de San Daniel, que decoran los arcos del crucero.

Catedral de Santa Maria

Sede de un obispado documentado desde inicios

del siglo VI pero con una comunidad cristiana inequívocamente atestada a

principios del IV, la antigua ciudad de Girona se encuentra en un punto

estratégico en el que confluyen los cursos de cuatro ríos (Ter, Onyar, Güell y

Calligants) y los extremos de dos cadenas montañosas del Noreste catalán (la

Serralada Transversal, que se adentra hacia el Oeste, y el macizo de las Gavarres,

Que por el Este cae sobre la Costa brava). Por el emplazamiento de la ciudad,

entre la colina en la Que se encarama el casco antiguo y los cursos fluviales,

tuvo que circular encajonado el camino que un unía las regiones llanas del

Ampurdán (al Norte) y de la Selva (al Sur) y, más allá, los Pirineos con

Barcelona; un tramo, en definitiva, del corredor mediterráneo Que los antiguos

llamaron dia Augusta y Que, entre 80 y 70 a.C, en el contexto de las Guerras

Civiles, se estimó conveniente fortificar con una ciudad provista de murallas,

reformadas por cierto a lo largo de los siglos y hoy razonablemente conservadas

La actual catedral de Santa Maria, emplazada

dentro del perímetro urbano y sobre la zona religiosa del antiguo foro romano,

es hoy una construcción ejecutada entre los siglos XIV y XVIII, con adiciones

del siglo XX. Su antecesora románica, que aquí nos ocupa, desapareció casi en

su totalidad al tiempo que se construía el edificio hoy existente, aunque se

conservan de ella el claustro de fines del siglo XII y una de las

torres-campanario del edificio del siglo Xl, popularmente llamada “de

Carlomagno”. Podemos sin embargo reconstruir la iglesia con cierto detalle

gracias a sondeos arqueológicos llevados a cabo en varios momentos entre 1998 y

2004 y a la relectura o identificación de numerosas referencias documentales.

Nada sabemos de la catedral del siglo X, pero

está claro que las obras de un nuevo edificio debieron iniciarse en el solar

actual a partir de 1010, cuando Pere Roger, hermano de la condesa Ermessenda de

Girona-Barcelona, llegó al solio episcopal. Nos lo revela un documento de 1015

en el que el obispo concede posesiones a los condes a cambio de las cien uncias

de oro entonces ya empleadas in ipsis parietibus faciendis et in ipsa

coopercione ecclesie iamdicte. Veintitrés años más tarde, el 21 de

septiembre de 1038, se llevaba a cabo la dedicación del edificio, sin duda aún

no completado: el acta refleja posibles problemas de financiación y además

confiesa que, vista la edad avanzada del obispo Pere, se decidió celebrar sin

más dilaciones la ceremonia prius quam mors inprovisa occideret. Aun

así, en ese momento debieron de estar ya definidas por completo las

características esenciales del edificio, al menos en planta. En cuanto a las

construcciones canonicales emplazadas al Norte, en el espacio del actual claustro,

las obras pudieron iniciarse a partir de la dotación de la canónica en 1019;

durante las décadas de 1050 y 1060 varias noticias delatan la terminación o el

funcionamiento normalizado de las oficinas principales (sala capitular,

dormitorio, refectorio y cilla). hacia 1080 se continuaba la construcción de un

campanario, según todos los indicios el que hoy se conserva. A principios del

siglo XII las obras continuaban en varios sectores: probablemente se

completaban las cubiertas en bóveda de la iglesia y seguramente, como veremos

más tarde, se terminaba el extremo occidental del edificio. En el claustro, las

célebres galerías esculpidas fueron añadidas al patio delimitado por las

antiguas oficinas entre 1180 y 1190. Finalmente, en 1312 el cabildo acordó

sustituir la cabecera románica por otra a la moda del tiempo, que pudiera

responder mejor al creciente número de beneficios fundados en la iglesia. Ese

fue el inicio de una reconstrucción completa, el cabildo decidió en 1345

sustituir también el resto de la iglesia, cuyo proyecto de nave única con

cuatro crujías, discutido en dos famosas reuniones de arquitectos celebradas en

1386 y 1416- 1 7, solamente se terminó hacia 1600. Los últimos restos del

edificio románico fueron destruidos un siglo más tarde, según el ritmo de

construcción de la nueva fachada barroca.

Los sondeos arqueológicos revelaron que la

forma del templo románico había sido determinada por el aprovechamiento de las subestructuras

romanas (probablemente del siglo I d.C.), un conjunto reticular de muros

construidos con sillares de piedra arenisca y dispuestos para obtener una

terraza regular en la que instalar el antiguo templo del culto oficial, desde

la terraza superior, una escalinata antecesora de la actual descendía por

Poniente hasta el recinto civil del foro, la actual plaza de la Catedral. Dicha

estructura topográfica no se modificó, en lo esencial, con el planteamiento de

la nueva iglesia románica; la escalinata antigua, por ejemplo, aunque

modificada e invadida en sus dos costados por numerosas casas, pervivió hasta

que fue sustituída

por la actual

en el siglo

XVII. Sin que consten otros indicios materiales de época tardoantigua o

altomedieval, la catedral románica fue construída directamente sobre esta subestructura,

aprovechando como cimientos los dos principales muros romanos paralelos en

sentido Este-Oeste y otros dos que, en el extremo de Poniente, discurrían en

sentido Norte-Sur limitando la terraza. El edificio fue configurado como una

iglesia de nave única, de unos 11m de anchura (dimensión determinada, a grandes

rasgos, por la separación entre los muros de la subestructura) y cubierta con

una bóveda de cañón que se elevaba hasta casi 20m de altura. Al Este — I

extremo que menos pudo ser explorado en los sondeos— el edificio quedaba

coronado por un transepto de brazos poco sobresalientes, de unos 22 m de

anchura total, que precedía a un tramo presbiteral probablemente profundo y

terminado en ábside semicircular, en el que se encontraba el altar mayor y la

cátedra episcopal. Sin embargo, las fuentes textuales y litúrgicas permiten

deducir que además del altar mayor, dedicado a santa María, la titular del

templo, el transepto albergó cuatro altares más, dedicados a los santos Andrés,

Anastasia (brazo norte), Miguel y Juan (brazo sur). Las dos últimas

dedicaciones ya se hallaban, como altares secundarios, en la iglesia anterior,

aunque no sepamos cuál pudo ser su estructura.

Vista general

Vista de la fachada occidental

Adosada al brazo norte del transepto se

construyó la torre todavía hoy existente, perteneciente al grupo de campanarios

catalanes de inspiración noritaliana construidos en el contexto de la primera

arquitectura románica. Con sus 36,5 m de altura, consta de siete pisos de

planta casi cuadrada (unos 9 x 8 m), el último de los cuales fue restituído en

las restauraciones del siglo XX. un testamento de 1078 con una deja destinada ad

cooperiendum clocarium novum podría tener relación con el cambio de fábrica

a nivel del tercer piso. Por su solidez estructural, conveniente al proyecto

gótico de nave única, y quizás también por su calidad estética, esta torre no

fue demolida sinó que entre fines del siglo XIV e inicios del XV quedó

incorporada a la nueva obra, que cubrió sus muros sur y oeste. Las fuentes

permiten deducir que, en su primer piso, accesible de algún modo desde el brazo

norte de la iglesia, se instaló un altar dedicado a San Benito.

Aprovechando el desnivel natural del terreno,

descendiente hacia el Oeste, el diseño original del edificio incorporaba un

potente macizo dispuesto en planta a modo de transepto occidental. Su nivel

inferior, consistente en un pórtico denominado "Galilea" en la

documentación, fue el sector que las excavaciones arqueológicas pudieron

documentar mejor. Se trataba de un espacio rectangular de unos 11 x 9 m, a un

metro y medio por debajo de la cota de circulación de la nave. En sus muros

perimetrales, trazas de arcosolios delataban un uso funerario bien atestado: en

los dos arcos principales, según las fuentes, se hallaron los sepulcros de

Ermessenda de Carcassona (+1058) y de su bisnieto Ramon Berenguer II (+1082),

trasladados al interior del edificio gótico en 1385.

No sabemos nada de su portal de Poniente, el

acceso principal a la iglesia desde la escalinata occidental; una vez en la

Galilea, un corto tramo de escaleras conducía a la nave de la iglesia mediante

un segundo portal flánqueado por dos semicolumnas y, sin duda, complementado

con otras decoraciones hoy perdidas. Sobre esta Galilea existió, según las

fuentes, una capilla en alto dedicada al Santo Sepulcro (altar documentado en

1057) o a la Santa Cruz; el espacio, que fue seguramente completado a inicios

del siglo XII, debió de comunicar con la nave de la iglesia mediante una

ventana o acaso una tribuna.

A ambos lados de este edificio central hubo dos

cuerpos de planta casi cuadrada (9 x 8 m), de los que se localizaron los

cimientos y las puertas de comunicación con el pórtico inferior. El cuerpo

meridional fue un campanario (llamado cloquer vell en las fuentes) que a

juzgar por los escasos restos arqueológicos detectados debió presentar un

aspecto muy parecido al de la torre conservada. La cámara norte, donde la

documentación sitúa el baptisterio catedralicio, posiblemente no desarrolló su

altura más allá que la del cuerpo central. En resumen, la catedral del siglo XI

contó con un macizo occidental de estructura tripartita —configurando

probablemente una fachada de planteamiento harmónico, aunque no con alzado

simétrico— y que incluyó un importante dispositivo litúrgico, en la tradición

de los Westwerke simplificados de su tiempo en ámbito otoniano y,

particularmente, borgoñón.

En lo constructivo, y por lo tanto en lo que

respecta a posibles filiaciones técnicas y estilísticas del edificio, el punto

de partida obligado —aunque no el único, como veremos— es el campanario

conservado y anteriormente descrito. Los aparejos principales se construyeron a

base de sillarejo de caliza numulítica (la llamada "piedra de Girona",

procedente del subsuelo de la propia ciudad, de tonalidad grisácea o anulada),

dispuestos en hiladas regulares. En dicha torre se observa también el empleo de

otros materiales. La piedra volcánica negra, Que puede hallarse a unos 10 km al

Oeste de la ciudad, se usó para configurar puntualmente las hiladas de

engranaje en lo alto de cada nivel, así como para subrayar los frisos de

arquillos ciegos en los pisos quinto y sexto. Otro material pétreo, una

arenisca de tonalidades doradas, procedente de solo unos 5 km también hacia

Poniente, se usó para construir, a base de sillares de mayores dimensiones, el

zócalo, las esquinas y las lesenas de la torre hasta la mitad de su tercer

nivel.

Los sondeos arqueológicos permitieron

documentar una similar combinación de materiales y técnicas en los puntos de la

iglesia explorables: sillarejo de caliza en el extremo occidental de los muros

Norte y Sur de la nave, muros exteriores de la Galilea y de los cuerpos

laterales del macizo occidental; y sillares de arenisca en el zócalo y

revestimiento mural interior de la Galilea, así como en los fragmentos de

lesena central detectados en los muros orientales de ambos cuerpos laterales

del pórtico. La detección de los mismos materiales y características en puntos

alejados del edificio (por ejemplo, en los dos campanarios al Norte y al

Oeste), además de otras consideraciones de tipo metrológico, son testigos

adicionales de una implantación unitaria del edificio dentro de las primeras

décadas del siglo XI, a pesar de que la resolución en alzado de varias de sus

partes pudiera prolongarse hasta el siglo siguiente. El uso de ambos materiales

en el caso de Girona se explica fácilmente, en primer término, por la

disponibilidad de los mismos. la piedra caliza se encuentra en el subsuelo

urbano, mientras que la arenisca se hallaba ya en el solar de la catedral, al

haber sido empleada en las estructuras de época romana, no solo en el conjunto

foral sino también en las partes de la muralla reconstruías en el siglo III d.C.

En el fondo lapidario de la catedral se

conservan una serie de bloques esculpidos, también de piedra arenisca,

vinculables a la decoración escultórica del edificio. Algunos de ellos son

fragmentos de capiteles monumentales decorados con palmetas y entrelazos,

similares a los que, en cronologías de la primera mitad del siglo XI, pueden