Cervià de Ter

Situado en el Noreste de la comarca del Gironès,

a tan sólo 14 km de la capital, el municipio de Cervià de Ter extiende sus 9'6

km’ sobre las planas aluviales de la orilla izquierda del río Ter Mientras las tierras meridionales y

levantinas del municipio configuran amplias llanuras, en la zona noroeste la

orografía se vuelve algo más agreste, con desniveles abruptos de no más de 140 m de

altitud.

La población se concentra

fundamentalmente en el pueblo de Cervià, con su caserío aglutinado situado

en la llanura bajo la protección de la colina

del Pedró, que lo protege de los fuertes vientos

En el sector nororiental del

término se sitúa el pueblo de Raset, integrado por tres caseríos diseminados El acceso a ambas localidades se realiza

sin problemas por la carretera

Cl-633, que sale de la

N-11, cerca de Medinyà.

El topónimo Cervià tiene

sus raíces en época romana,

deriva de Cervianus, probablemente el nombre de la villa romana que se

encuentra en los orígenes del pueblo y que se habría asentado en las

tierras tan ricas y bien comunicadas de Cervià, muy cercanas a la entonces Via

Augusta Cerca del priorato de Santa

Maria, precisamente, se han encontrado los restos arqueológicos de una de las dos villas romanas

que había en el lugar, llamada

la Quintana y activa entre el

siglo I a.C. y el V d.C.

En el año 992 tenemos la primera noticia del

castillo de Cervià, propiedad condal de Girona

comprada por Sunyer Llobet,

el hijo del cual, Silvi Llobet, en el año

1053 funda el monasterio benedictino de Santa Maria de Cervià Gaufred

Bastons, sobrino y heredero de Llobet, protagoniza varias afrentas e

intentos de dominación y apropiación de los bienes del priorato Los sucesores de éste acaban vendiendo el

castillo a Arnau de Llers Con los

señores de Cervià, el lugar se convierte en sitio condal-real, administrado por

dicha familia y posteriormente, durante la baja

Edad Media, por la familia Xammar, de

Medinyà, fieles al rey Juan II.

Antiguo priorato

de Santa Maria de

Cervià de Ter

El priorato de Santa Maria preside hoy una gran plaza rodeada de zona verde, no muy lejos del antiguo núcleo fortificado medieval de Cervià. El conjunto monacal severamente

abandonado tras ser exclaustrado y desamortizado en

1835, cambia su suerte en la década del 1980 cuando el Ayuntamiento adquiere

parte del recinto y

empieza la rehabilitación del edificio, organizado en torno al claustro

porticado. El templo románico

de Santa Maria

fue rehabilitado a partir de 1993 y 1995, y en 1999 se descubrieron las espectaculares pinturas románicas de su transepto. Afortunadamente, hoy

todo el conjunto

se encuentra recuperado y devuelto al uso: se celebran

oficios y conciertos

en el templo,

y las antiguas dependencias albergan las oficinas

municipales y demás

servicios.

Las dimensiones e importancia del conjunto de Cervià

de Ter se deben a la estrecha vinculación de sus promotores, los Cervià, con la familia

condal de barcelona. A finales del siglo X,

Sunyer Llobet compra al conde Correll II el castillo de Cervià. Es entonces cuando los Cervià devienen

feudatarios y hombres de

confianza de los condes de Barcelona-Girona.

La fundación señorial del priorato de Santa

Maria marca profundamente la

evolución histórica del lugar, siempre en estrecha relación con sus señores. En

el año 1053, Silvi Llobet, hijo de Sunyer y señor de Cervià, y su mujer

Adalets, a falta de descendientes, promueven

la edificación del templo

dedicado a santa María, al arcángel san Miguel y a los apóstoles Pedro y Pablo, junto a la construcción de un

cenobio que deberá albergar una comunidad monacal, sus “hijos espirituales”.

Desde sus inicios,

la comunidad deberá ser benedictina: in eodem Ioco simul construantur aedificia servorum Dei usibus apta, qui ibi secundum

legem eati Benedicti, Deo Samper serviant

et repulariter vivant. La empresa se lleva a cabo con el consentimiento del obispo de Girona Berenguer Guifred, y de la familia condal de Barcelona, el conde Ramon

Berenguer l y su abuela, la condesa

Ermessenda. Los herederos de

Silvi Llobret, que pronto

devienen nobles de la corte de

Barcelona, aunque en vida incurran en disputas contra el cenobio, querrán

tener sepultura en Santa Maria, convertida en panteón familiar. El mismo Silvi Llobet, en su

testamento, da la mitad de sus pertenencias para la construcción de la iglesia “dónde quiere

ser sepultado”, y pone el cenobio

y a sus herederos bajo la protección y el amparo de los condes Ramon Berenguer l y Almodis, junto al obispo

berenguer de Girona.

Además de la considerable inversión inicial

para la construcción del conjunto, los sucesivos señores de Cervià hicieron

repetidamente cuantiosas

donaciones para los ornamentos de la iglesia. El heredero de Silvi

Llobet, Causfred Bastó, dón en 1102 cinco libras de plata para la realización

de una cruz. Posteriormente, en 1141 y 1142, Guillem Causfred de Cervià, tras

protagonizar varias reyertas contra los intereses del monasterio, restituye

al monasterio todos los bienes fundacionales otorgados

por su antecesor Silvi Llobet, y hace donación de todo “el pan y el vino que se produce

en el término y la parroquia de Sant Genís”, pidiendo ser enterrado en Santa María.

Los fundadores del monasterio, Silvi Llobet y

Adelets, sujetaron en 1055 la comunidad de Cervià del monasterio de San Michele della Chiusa, cenobio piamontés situado en un enclave estratégico de los Alpes, lugar de paso de los

peregrinos catalanes rumbo a Roma ya en el siglo X. Aunque, desde sus inicios, la

comunidad de Cervià dependió pues del monasterio italiano, sobre todo en los

primeros años de su existencia debió lidiar con

el obispado de Girona, Que durante el siglo

XI acumuló gran poder y, junto

a la autoridad condal, ejerció como patrón de la comunidad. La iglesia parroquial de Sant Genís y sus

rentas, en parte en manos de

los señores del castillo, pasaron progresivamente a manos del priorato que acabaría por ejercer el monopolio de

la autoridad religiosa en el término, siendo eximido de jurisdicción episcopal

en una bula papal de 1156.

Aunque la comunidad de Santa María de Cervià

tuvo presente su vinculación con la casa italiana, son contadas las visitas de

abades piamonteses. La primera la

realiza el abad Benedetto II en 1071, acompañado por dos nobles de Torino, uno

de ellos juez, para defender el monasterio ante el entonces señor de Cervià

Causfred Bastons. Cincuenta años después, en 1121, visita Cervià el abad

Ermengol, que recibe la iglesia parroquial de Sant Genís, sus primicias, bienes

y otras iglesias, de manos del obispo de Girona. La última visita que nos consta es la realizada por el

abad Eimeric en 1188, para reclamar y litigar

contra Arnall de Palol por unas

posesiones del priorato en la vecina

localidad de Celrá.

Santa María de Cervià de Ter amplió paulatinamente sus dominios. Tras la fundación

del monasterio en el año 1053, los señores de Cervià

dotarían al cenobio con algunos bienes y posteriormente, al morir su fundador, Silvi

Llobet, el cenobio

hereda los derechos

sobre las tierras

de la mitad oriental del término

de Cervià, delimitada por el trazado de ríos y

torrentes: con el río Ter (sur), con las

parroquias de delfines y Candell

(norte); con el río Cinyana (este) y con el Torrent Anglí (oeste) Que divide el pueblo dónde empieza el recinto fortificado, objeto de disputas

posteriores. El monasterio, durante la segunda

mitad del siglo XI e inicios del XII, domina alodios y posesiones

dispersas por la zona, fruto de diez nuevas donaciones y dos compras que se

suman a sus dominios iniciales: un molino en el Ter, varios alodios en Celrá,

Bordils, Montnegre, Sant Jordi

Desvalls, Sobiránigues, Vilafreser,

Fellines, Flaçà, y en los términos

más distantes de Viladamat y Pontós.

Hasta 1140, el cenobio recibe gran cantidad de

limosnas, sigue comprando tierras y bienes, hasta que, a mediados del siglo XII, se detiene.

A finales del mismo

siglo recibe de nuevo algunas

donaciones, recupera y compra algunas

tierras junto a los señores de Cervià,

entonces Adelaida y Berenguer

Arnall, defensores del priorato. Durante

el siglo XIII, el monasterio adquiere

determinados derechos jurisdiccionales (en 1228 sobre el castillo de Ullastret, en 1246, un privilegio del rey Jaime l confirma sus derechos sobre Raset).

Durante el siglo XIV, importantes avatares

llevan al cenobio de Cervià de Ter a una lenta pero inminente decadencia, las relaciones, no

siempre fáciles, entre el priorato y los señores de Cervià, empeoran repentinamente en 1321 cuando Hug de Cervià, junto a Pere de Vilafreser, atacan a

mano armada el priorato, muriendo en dicha trágica

reyerta varios monjes. Tras el amargo episodio las relaciones entre la comunidad

y los señores se restablecen, pues en 1330 y en 1333, primero

Galcerán de Cervià y luego su esposa Beatrix, reciben sepultura en el templo (uno de los

sarcófagos se conserva in situ a

los pies de la iglesia).

Paralelamente, la casa madre de San

Michele della Chiusa entra en una fuerte etapa de decadencia, y el priorato

cesa su relación con la casa italiana, uniéndose al pequeño y más próximo priorato de Santa

Maria de Ridaura. En el siglo XVIII el cenobio, ya muy deteriorado, pasará a

manos del monasterio barcelonés de Sant

Pan del Camp, hasta la desamortización de 1835.

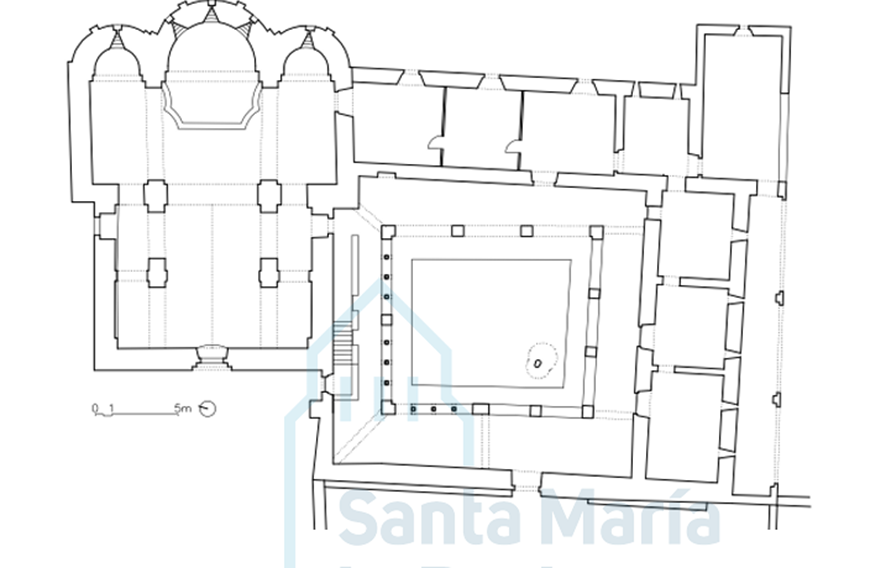

Estructuralmente, el conjunto románico de Cervià de Ter sigue el patrón benedictino, organizando su planta

y dependencias en torno a un claustro de planta suponemos que inicialmente

cuadrangular (hoy ampliada y rectangular), con galerías porticadas. Dos de

ellas, la norte y la mitad de la oeste, son propiamente románicas. presentan sobre un pequeño

bancal, entre gruesos

pilares de base cuadrada,

series de cuatro pequeños arcos de medio punto que se sostienen sobre tres

juegos de austeros capiteles trapezoidales, con esquinas achaflanadas y vacíos

de ornamentación; dichos capiteles apoyan, mediante astrágalo de bocel, sobre un único cuerpo de sendas columnillas de fuste cilíndrico liso, que descansan, a su vez, sobre basas de perfil ático muy desgastadas, con una

ancha escocia entre dos voluminosos toros

El bancal y los pilares presentan sillares de piedra arenisca ocre bien labrada

y escuadrada, dispuestos a soga y tizón, en armonía

con las dovelas bien labradas

que forman los arcos de la galería.

Observando los pilares conservados deducimos

que en origen la planta del claustro debió ser

cuadrada, pues los pilares de los extremos de la galería

porticada norte, presentan

codillo visible desde el interior

del patio, mientras que resto

de pilares, no.

En la reciente

rehabilitación del edificio se retiró

el envigado de madera que sostenía el segundo piso y

se reconstruyó un segundo nivel alrededor del claustro. Los muros perimetrales

presentan paramento dispar: uno a

base de hiladas de sillarejo y bolos de río algo irregulares unidos con

argamasa, y otro de mejor calidad a base de sillería. En la parte superior de

los muros, aún son evidentes sendas hileras de ménsulas de piedra bien labrada

que soportaban el envigado. En la estructura actual del claustro se conservan

dos arcos diafragmáticos de medio punto dispuestos en los ángulos más antiguos

de la galería, éstos dividen el espacio sosteniendo la cubierta y unen los

muros perimetrales del claustro con la galería porticada, surgen,

por un lado de los vértices mismos de los pilares de ángulo del

claustro, a media altura, donde el

vértice tallado oblicuamente de un sillar, encaja con una sencilla imposta a

modo de ménsula, mientras por el otro

lado, impostan en el del centro de los codos

del muro perimetral, quedando el arco

del extremo noreste embebido en la axila del transepto de la iglesia que en

dicho lugar invade el recinto claustral. La galería de levante junto a la de

mediodía y parte de la de poniente, presentan

grandes y sencillas arcadas de medio punto, que, según apunta J. M. Marqués,

recogiendo las teorías de F Montsalvatge, corresponderían a una ampliación del claustro llevada a cabo

en 1746.

El ala septentrional de dicho claustro junto a

un segundo nivel de dependencias hoy muy modificado, se encuentra adosada

al muro perimetral sur de la iglesia.

El claustro comunicaba las principales dependencias monacales, sala capitular,

refectorio y dormitorio, distribuidas entre el ala este y sur del claustro. En el ala este,

adosada al hastial sur del templo, se encuentra una sacristía de planta cuadrada

a la que se accede únicamente desde el templo, ocupa el espacio de la

antigua sala capitular que iluminaba una ventana geminada, hoy cegada, abierta

en el muro perimetral este del claustro, a pocos centímetros

del ángulo noreste. Se trata

de una ventana compuesta de dos pequeños

arcos de medio punto hechos con dovelas de arenisca ocre bien

labrada y cuyas tres columnillas se encuentran hoy perdidas. A continuación, en

el mismo muro, se intuye el vano de un gran arco de medio punto anulado, y a

pocos metros de éste, desplazada hacia al sureste una gran puerta de arco de

medio punto hecha con dovelas y sillares muy regulares de superficie abujardada postrománica.

A pocos centímetros del

ángulo sureste del claustro se encuentra la primera de las tres puertas abiertas

en muro de mediodía que comunican con sendas

dependencias de planta cuadrangular anexas al claustro. Esta primera puerta presenta unas dimensiones menores, se trata de un arco de medio punto dovelado

y bien labrado en piedra arenisca

ocre, aquí visiblemente desgastada. De igual

fábrica y proporción es la pequeña puerta que se abre al extremo suroeste del mismo muro, y en cuya

clave aparece el escudo de los Cervià.

en un profundo relieve un ciervo inscrito

dentro de un marco que se ciñe al perfil

de la dovela y que presenta

unas finas cenefas

en zig-zag biseladas. El relieve es, probablemente, contemporáneo al claustro románico y aunque toscamente, recuerda el posible zócalo esculpido

de Sant Cebrià de Flaçà.

Desplazada hacia el oeste se abre la puerta central, dovelada y de medio punto, similar a la descrita en el ala de levante.

En el centro del muro

occidental del recinto claustral se encuentra la puerta de medio punto dovelada

de acceso al interior del recinto y que en otros tiempos comunicaba con una

zona exterior cercada por demás dependencias y protegida por el alto muro perimetral

que hoy forma una plaza ante una puerta. Hay en este cenobio una segunda puerta

de acceso abierta al exterior dispuesta en el ala septentrional del claustro,

al pie de las actuales escaleras de acceso al segundo piso; ésta comunica con

la zona enjardinada, algo más elevad, que precede la entrada a la iglesia de

Santa María. Un segunda y pequeña puerta de arco de medio punto abierta en este

muro septentrional del claustro de acceso directo al interior del templo.

Según J. A. Adell dicho

esquema organizativo, con duplicidad de accesos al claustro y la formación de

una plaza ante la iglesia, se corresponde con otros conocidos modelos de arquitectura monàstica medievales como Sant Miquel de

Fluvià o Sant Llorenç de Sous,

o en las canónicas de Santa Maria de Vilabertran o Santa María de

l'Estany.

Exteriormente, en su lado occidental, el

recinto monacal queda claramente

separado del de la iglesia por uno de los muros que protegían las huertas. En la fachada occidental de dicho

austero cenobio se distinguen dos niveles,

el superior se presenta decorado

con esgrafiado y tres

ventanas que corresponden a una ampliación posterior. En la parte baja,

centrada entre los muros posteriormente ataludados, se encuentra la puerta

principal de medio punto adovelada de la que ya hemos hablado. Parte del talud

sur, sostiene y refuerza el muro occidental del edificio de tres alturas donde

se disponían las dependencias monacales. El

edificio de tres plantas actualmente está

muy reformado. El paramento, en el primer nivel, es a base de

hiladas de toscos sillares de arenisca ocre unidos con argamasa y con

sillares bien escuadrados y trabados en los

extremos hoy muy desbastados. Apreciamos que este edificio

fue ampliado hacia el

lado sur, abriéndose bajo éste una puerta más austera de arco rebajado

realizada con sillarejo de arenisca ocre. Ésta da acceso al pórtico que protege

los accesos al monasterio que

se encuentran en la planta baja

de la fachada sur. La fachada de mediodía de dicho recinto monacal presenta en

la mitad este el muro exterior que encerraba las Puertas, y algo más atrasado,

el edificio de tres plantas antes comentado, cuya organización responde

a reformas posteriores. Anexo a dicho edificio se encuentra un segundo cuerpo de tres alturas, cuya fachada

queda alineada con el pórtico. Sus tres pares de ventanas evidencian que

corresponde a un momento post-románico, aunque cabe notar aquí, entre la primera y la segunda

ventana del primer nivel, una serie de sillares de piedra arenisca ocre bien escuadrados que forman parte de la arista de un edificio anterior.

Por último, a levante, la fachada posterior del priorato y la cabecera triabsidial de Santa María se encuentran

contiguas. En dicha fachada, algo atrasada respecto al segundo edificio antes

descrito, se abren nueve ventanas rectangulares. Las cinco del piso inferior,

más pequeñas, están construidas con sillares de piedra arenisca

ocre. Aquí parecen

relevantes dos ventanas

abocinadas y estilizadas de medio punto, hoy tapiadas, con dintel

monolítico y con ambas jambas formadas por un único sillar vertical, aunque su

superficie de éstas se presenta

abujardada.

El templo habría sido construido durante la

segunda mitad del siglo XI. Distribuye su planta en forma de cruz latina con un

cuerpo de tres naves, cuya nave central, cubierta con bóveda de cañón algo

apuntada, dobla en altura

las naves laterales. El espacio

del ancho crucero está cubierto por un largo tramo de bóveda de cañón regular que da

continuidad a la cubierta de la nave central, a ambos lados de éste se

encuentran los hastiales norte y

sur que cierran un transepto no

muy sobrealzado y cubierto en su interior

por dos tramos de bóveda de cañón dispuestos en perpendicular a la cubierta del

crucero. El paramento interior del edificio, a diferencia del exterior, se

levanta a base de sillares desbastados más o menos regulares unidos con argamasa de cal y dispuestos en hiladas a soga

y tizón. Los sillares utilizados para los

arcos y su ancho intradós aparecen más regulares y con la superficie mejor

labrada. En los muros se distinguen en altura las trazas de los mechinales.

La elegante cabecera está formada por tres Ábsides semicirculares que se corresponden con el tamaño de las naves, destacando en tamaño y altura el ábside central,

cuyo nivel del suelo se eleva tres escalones por encima del resto del templo. Dichos

ábsides cubiertos con bóveda de cuarto de esfera se abren a la nave a través de un arco de medio punto doblado por el característico arco de medio punto triunfal algo más elevado, en gradación,

indicando, en planta, el presbiterio. Este arco triunfal, presente en los tres

ábsides, reposa sobre unas sencillas impostas de perfil trapezoidal que indican su arranque y el inicio de las pilastras adosadas

al muro, donde reposan

también los arcos formeros laterales

que dan paso y soportan la cubierta del transepto. una estructura de pliegues regular, en armonía

con los dos pares de gruesos pilares cruciformes que dividen, a ambos lados, la

nave central de las laterales.

Iluminando la cabecera, en el centro de la

testera, sobre el ábside central, se abre una gran ventana de medio punto

adovelada y de doble derrame diferente de las tres ventanas del ábside central,

de medio punto y doble derrame, pero

con el alféizar formado por tres

eslabones y decoradas interiormente por franjas alternadas de color rojo y

amarillo. Los ábsides laterales presentan respectivamente una ventana de

iguales características en su centro.

El cuerpo de la nave central presenta ciertas

irregularidades. Dadas las dimensiones de las tres naves, el crucero y la cabecera,

corresponderían al templo otro par de pilares

y su correspondiente tramo de bóveda

en su extremo occidental. Dicha nave central se divide longitudinalmente

en dos tramos que siguen al espacio

del crucero, su alzado presenta

dos niveles.

Mientras en el cuerpo

inferior, a ambos lados se

abren dos arcos formeros adovelados que reposan en sendos

pilares cruciformes antes descritos; en el cuerpo superior, casi igual de alto que el inferior, se abren

varios vanos. A los pies de la iglesia,

entre el primer arco y el muro occidental, una

apertura rectangular practicada directamente en el

muro daba acceso al coro ubicado

a los pies de la nave. Dos ventanas con derrame hacia el interior

iluminan la nave, abiertas

simétricamente sobre el eje de los arcos

formeros del segundo

tramo. Apreciamos en ellas una diferencia sustancial,

mientras la del lado norte es de medio punto, está formada con sillares y

dovelas bien labradas; la del lado sur presenta arco rebajado

y queda abierta directamente en el muro.

Dicha nave central está cubierta por dos tramos

de bóveda de cañón ligeramente apuntada, en la cual se aprecian trazas del encofrado encañizado, distinto del encofrado de madera

cuyas marcas se aprecian en

las bóvedas de cañón del crucero, de ambos hastiales del transepto y del primer

tramo de la nave norte. Ambos tramos de la bóveda

apuntada central, encuentran únicamente soporte en el primer gran arco fajón, en la transición con la

cubierta del transepto, pues en el segundo tramo, solamente aparecen las

pilastras adosadas al pilar correspondiente a un segundo

arco fajón no desarrollado. Cerca del arranque sur de este segundo

arco incompleto se encuentra incrustado un sillar labrado

con un escudo de tres flores de lis. Ésta es

una de las notables irregularidades, junto al ligero

apuntamiento del arco y a un

cierto cambio en el paramento del nivel superior del tramo occidental del

edificio (a base de mampostería con argamasa

de cal), que entendemos estarían

relacionadas con una reforma posterior

o un cambio en la fábrica, que dista de la inicial construcción del templo una inscripción epigráfica incrustada en un contrafuerte exterior

del muro septentrional del claustro, a pocos metros de la fachada occidental

actual del templo, deja constancia del lugar en que se hallaron, tiempo atrás,

los fundamentos de la fachada de Santa María, Que nunca se construiría allí: FINS

ACI ARRI/VABA ESTA IC/LESIA ANS DE/ RENOVAR-SE, VA ES/CURSARSE EN TEMPS ANTICH.

J. M. Marquès y P. Micaló

recogen la noticia del siglo XVIII, cuando el prior Cosme Freixa, encuentra

la iglesia en mal estado, “muy

húmeda, por causa de las ruinas

que habían bajado

de la costa inmediata” (por un desprendimiento de

tierras de la colina que se encuentra al

norte del recinto) “El agua entraba a través del muro norte y por la puerta

principal. Seis-cientos carros de arena hicieron sacar para liberar el edificio y prevenir nuevas

inundaciones. La operación

destruyó muchas tumbas antiguas, los cadáveres se encontraban en posición vertical,

y llevó a descubrir los fundamentos de la antigua fachada de la iglesia, unos metros más adelante de

la actual”. La fachada occidental del edificio (y en

correspondencia su último tramo occidental y quizás parte de

la bóveda central) fue

construida probablemente en una

época románica más tardía, en el siglo XII, hay un notable cambio en el planteamiento, pues incluso el arco formero que sí se encuentra

desarrollado, no se corresponde perfectamente con sus pilastras, más anchas que

éste. Además, la doble altura de la nave central resulta singular en el panorama

románico catalán del siglo XI.

Las naves laterales

son tres veces más estrechas que la nave central. Mientras la nave lateral norte

presenta sus dos tramos cubiertos por

bóveda de cuarto de cañón, la nave sur, presenta dos tramos de bóveda de arista

un tanto irregulares. En ambas naves laterales aparecen dos arcos Sajones de

medio punto bastante bajos, a modo de arcos

diafragmáticos, éstos reposan sobre

impostas de perfil trapezoidal, y éstas,

a su vez, sobre pilastras. Dichos arcos dividen el espacio y generan un

corredor de pequeños espacios a ambos lados

de la nave que acentúan

la magnitud tanto de la nave central

como del ancho transepto.

A juzgar por las irregularidades que presenta el muro perimetral a los pies de la

nave lateral sur, bajo la bóveda de arista que cubre su segundo

tramo, apuntamos la posibilidad

de que la cubierta de esta nave

sur corresponda al mismo momento de construcción de la bóveda central, o a un

momento incluso posterior. Pues aquí se conserva parte del alzado del muro

original y tras éste, un segundo

muro cuyo paramento de mampostería corresponde a un segundo momento,

con una puerta de arco rebajado abierta directamente en el muro, que se corresponde proporcionalmente con la cubierta de bóveda de arista bajo el primer tramo de ambas naves laterales,

simétricamente dispuestas, se abren dos puertas de medio punto adoveladas dobladas por un segundo arco más alto. La primera,

abierta en el muro de mediodía,

da acceso al claustro. La segunda abierta

en el muro septentrional a un nivel bastante elevado

respecto el suelo interno del templo, daba acceso al antiguo cementerio

norte del edificio. Finalmente, en los hastiales del transepto, cuya anchura es

similar a la de la nave central, cabe mencionar dos ventanas de medio punto adoveladas, con derrame hacia el interior, situadas en la parte superior

del eje central de cada hastial. En el hastial sur se

abren además dos puertas, una inferior rectangular que da acceso a la sacristía

y otra más rudimentaria, con arco rebajado y de sillarejo que daba acceso a un segundo piso, ambas son posteriores.

Exteriormente

el perfil de la fachada

occidental del templo

evidencia la gran altura de la nave central

respecto a las laterales. Ésta conserva su aspecto románico, en su centro

se abre una portada abocinada de arco de medio punto con tres arquivoltas de perfil simple

y arista viva, compuestas de dovelas muy bien

talladas de piedra arenisca ocre, protege la tercera arquivolta un guardapolvo sencillo

con una moldura caveto.

bajo dichas arquivoltas se dispone un tímpano semicircular liso. El conjunto

reposa sobre una línea

de imposta con moldura de caveto que forma un perfil sobresaliente continuo con el guardapolvo y con la cornisa que soporta el tímpano, dispuesta sobre el dintel

monolítico que protege el vano rectangular de la

puerta. En el tímpano se aprecia una inscripción.

ABAT / MIQUEL, cuyas palabras

se disponen a ambos lados de un escudo repicado

con flores de lis. En el dintel

aparece la inscripción A.DO.4CI PORTA OMIMDA ODA GIRONA. Josep M. Marqués y Pere Micaló

deducen que se

refiere al Anno Domini 1401l (ésta

sería pues de época

gótica). Los batientes de madera que cierran la puerta presentan los característicos herrajes longitudinales horizontales con volutas en los extremos, a razón de

cuatro en cada batiente, y en su interior una cerradura de pestillo, hecha también con hierro forjado

y presenta detalles decorativos geométricos biselados. A ambos lados de la puerta sillares

de la misma piedra arenisca bien escuadrados, forman las jambas acodilladas correspondientes a las tres arquivoltas.

Encontramos portadas

similares en la misma iglesia parroquial de

Sant Genís (Cervià de Ter), en Sant Martí de delfines o en Sant Cebrià de

Flaçà. A diferencia de éstas el paramento exterior de la fachada, aquí, es más austero, de mampostería hecha con sillares

desbastados y unidos con argamasa

de cal mientras las esquinas

del edificio se ven reforzadas con

grandes sillares bien trabados. Abierta en la

misma fachada, sobre la puerta, centrada

e iluminando el interior de la nave central se abre una ventana de medio

punto abocinada, con doble derrame,

estilizada pero bastante

ancha. Corona el paño de muro de la fachada un ancho campanario de espadaña con dos aperturas de medio

punto, actualmente reformado.

En el exterior del muro

norte se aprecian de nuevo los diferentes volúmenes que dan al edificio una

harmonía característica, hoy con sus tejados de losas de pizarra recuperados que

descansan respectivamente sobre una cornisa de caveto bien labrada pero muy

desgastada. En este mismo muro, cuyo paramento es idéntico al de la fachada principal, a medio

metro del vértice que forma el

muro en su encuentro con el

occidental del transepto norte, se encuentra la sencilla puerta de arco de

medio punto dovelada, que daba acceso al cementerio. Aquí el nivel del suelo,

exteriormente, ha crecido notablemente. Sobre el techo de la nave norte, se abre una ventana estrecha y estilizada de arco medio

punto en gradación y dovelas de arenisca bien labradas. Otra ventana,

estilizada muy sencilla exteriormente, se abre en el centro del hastial norte del transepto.

La cabecera está formada por un alto y ancho

muro testero, cuyo perfil corresponde a la altura de la nave central del

interior del edificio y los muros de levante correspondientes a ambos brazos

del transepto (el brazo norte algo más alto que el sur) dispuestos unos centímetros retrasados respecto la testera.

Presenta en el centro,

un gran ábside central semicircular, que se alza hasta más de la mitad de su altura, encima

de la cubierta de pizarra de éste, se abre una única ventana estilizada de medio

punto doblada por un segundo arco de medio punto. Acompañan

al ábside central,

dos pequeños ábsides

semicirculares, que se abren

en los muros testeros del transepto y

se adosan a una estrecha franja

de muro que cubre a cada lado del ábside

principal el espacio

presbiteral. Éstos ocupan proporcionalmente, también,

algo más de la mitad de la altura de los muros en

los que se encuentran abiertos. La

cabecera, harmónica, enriquecida con sus tres ábsides presenta un paramento de mampostería similar

al descrito en la fachada

principal y el muro septentrional.

Exentos de decoración lombarda, presentan gruesas

pilastras verticales dispuestas

equidistantes que dividen

el muro en lienzos regulares, recordando lesenas, aquí dispuestas a razón de dos en cada ábside lateral

y cuatro en el central.

En los paños entre pilastras

se abren respectivamente las tres ventanas del

ábside central y una en cada ábside lateral. Abocinadas y de doble derrame

éstas presentan vanos estilizados de medio punto dobladas por un segundo arco.

Cornisas de caveto muy desgastadas similares a las

antes mencionadas, soportan

aquí los techos de losa

de pizarra restituidos.

Pinturas murales del transepto

El relevante y bello conjunto pictórico de Cervià

de Ter, es un hallazgo reciente que, a pesar de ser fragmentario, contribuye al

estudio de la escuela del maestro de Osormort, vinculada con la escuela

aquitana de Poitiers. En 1999 los servicios de restauración de la Generalitat

de Catalunya junto con la Diputació de

Girona iniciaron la restauración de las cubiertas y se redescubrieron las pinturas románicas

del transepto. Objeto de una primera intervención de urgencia en el 2000, dos

años después fueron consolidadas y restauradas por el Centre de Restauració de béns

Mobles de Catalunya (CRBMC).

Transepto norte

En varias zonas del templo encontramos

evidencias de decoración pictórica: en los pilares cruciformes, las ventanas,

el transepto y en la cabecera. Únicamente las del transepto, que se encontraron

medio ocultas y repicadas, son románicas.

Su estado se debe a la utilización, en 1999,

del abrasivo método de la arena para limpiar los muros interiores del templo.

Cuando, en 2002, el equipo del CRBMC llevó a cabo su restauración, constataron

que el estrato preparatorio es una capa de revoque a base de mortero de arena y

cal, bien adherido al muro original, aunque algo descohesionado por exceso de

arena en la mezcla. La humedad había afectado la cohesión entre capas

pictóricas, realizadas según el arte de la cal y el de la pintura al fresco,

una mezcla de técnicas que afectaba la perdurabilidad de las mismas.

Cohesionada la capa preparatoria, consolidaron y fijaron la pintura, que tras

una limpieza superficial dejó a la vista una espléndida coloración.

Las pinturas románicas, aunque fragmentarias, se encuentran in situ, en los muros norte

y sur del transepto, justo debajo de

las ventanas abiertas en ambos

hastíales. Ambos programas iconográficos, que habrían

formado parte de uno mayor, se componen de varias

escenas dispuestas en registros en torno a dos grandes imágenes centrales. la

Crucifixión (en el muro sur) y el Cristo en Majestad o Maiestas Domini

(en el muro norte).

En el hastial de mediodía se desarrolla un

programa iconográfico en torno a la figura de Cristo sobre una gran cruz de perfil rectangular, de fondo ocre y perfil

reforzado por una franja rojiza

ribeteada por una fina línea oscura interior, y dos finas

líneas bastante separadas exteriores, la primera de las cuales presenta

seriados pares de pequeñas líneas perpendiculares (indicando un cierto relieve

de la madera). Una línea negra perlada perfil

a la cruz. En la parte superior del mástil se conserva en muy buen

estado el titulus: ILJ[ESV]S N/ AZA/ RENUS / REX / IUDEORV[M]. La figura de Cristo crucificado (sólo conservado hasta la cintura)

presenta rostro barbado y una larga cabellera, tras la cual lleva un nimbo

cruciforme ocre de cruz rojiza. Las

líneas de expresión son evidentes, los ojos abiertos, perfilados de negro con

una gruesa pupila reseguida por una

línea blanca, con los párpados algo bajos perfilados por una línea rojiza bajo la doble línea que dibuja las

expresivas cejas y la nariz rectilínea. Con evidente expresión de sufrimiento,

Cristo inclina la cabeza ligeramente hacia la derecha,

dónde dirige su mirada, recordando, según se ha apuntado, a ciertos modelos de la

pintura rosellonesa, expresividad que aumenta el marcado interés anatómico del artista en el torso.

La figura mantiene

los brazos en cruz, en una extrema

horizontalidad. La mano izquierda, conserva las líneas anatómicas en la palma abierta,

en el centro de la cual se distingue la cabeza

romboidal negra del clavo; mantiene el pulgar separado y sus largos dedos unidos algo inclinados

para arriba.

A ambos lados de la imagen descrita se

distinguen imágenes dispuestas en dos registros longitudinales separados por una fina línea negra que coincide

con la longitudinal inferior del transepto de la cruz. En

el registro superior, sobre un fondo de franjas

azuladas y verdes, a cada lado

del mástil de la cruz, aparecen dos medallones circulares, clípeos, de fondo

azul, definidos por una gruesa banda ocre perfilada en su interior

por una línea roja y una azul perlada, mientras

una línea blanca circular define el exterior. En el interior

del medallón Izquierdo aparece representada una figura masculina de medio cuerpo, imberbe, de grueso mentón y corta

melena, que eleva la mirada hacia el centro de la composición. Las

características morfológicas de su

rostro son muy parecidas a las de Cristo, aunque aquí, se aprecian las

superposiciones de tonos más oscuros que acentúan la expresividad e interés

anatómico. Aquí, sobre el medallón, aparece la palabra. SOL. En paralelo,

dentro del medallón

de la derecha se representa una figura femenina, de medio cuerpo, con

el rostro similar, con los ojos abiertos de mirada expresiva y triste dirigida

hacia la cruz. Viste túnica ocre y velo grisáceo lleno de pliegues en blanco.

Entre la cruz y el medallón una inscripción. L[V]NA.

A cada lado de la composición se disponen tres

ángeles. El último del lado derecho, junto a la mitad del segundo, se han perdido.

Estos apoyan sus pies desnudos

sobre la línea inferior de registro, el fondo,

aquí presenta dos franjas amarillentas con dos pares de cenefas en zig-zag. el

suelo. Los ángeles, con una pierna adelantada en ligera genuflexión, brazos

estirados, manos abiertas, se dirigen hacia la cruz. Dichas figuras visten largas

túnicas de pliegues

ondulados que cubren con un largo foulard dispuesto sobre uno de sus hombros

y sobre el cuerpo

hasta las rodillas. Aunque las seis figuras

son similares se distinguen

por sus ropas, la posición de las alas y su color,

que igual que el de los nimbos varía.

Las melenas, siempre con distintos cortes y tonalidades enmarcan e individualizan los rostros ovalados.

Sus espléndidas alas dan

detalle de las plumas alargadas y su volumen superior con una disposición excepcional que se aleja de otros

modelos contemporáneos.

Del segundo registro se conserva fragmentariamente la escena del extremo

Izquierdo de la composición. En ella se observan, muy desdibujadas las siluetas

de las cabezas de nueve figuras en procesión; cinco cubiertas con velo, y

cuatro sin velo y melena corta, que siguen a dos figuras masculinas de pie que

encabezan el grupo. A la derecha, una

figura vestida con túnica blanca y melena

corta ocre, casi de frente, tiende

el brazo elevando su mano abierta. Las líneas de expresión facial son similares a las descritas Detrás, un

segundo personaje, vestido de ocre y con melena corta oscura, dirige su rostro

de perfil hacia arriba.

Sobre ambos personajes aparece una forma

geométrica alargada, en diagonal. quizá una cruz. Esta escena correspondería al

Camino del Calvario, que es un tema bastante inusual en la pintura románica

catalana (aunque hay algún otro ejemplo. Santa Eulália d'Estaon), y más frecuente en el románico hispánico (Bagües, San

lsidoro de León). Finalmente, la composición del hastial sur, aquí, aparece

enmarcada y decorada en la parte superior por una franja compuesta por dos

cenefas en zig-zag (ocre y almagre sobre fondo rojizo punteado de blanco) y una

cenefa formada por dos franjas verticales con ovas claras en su interior que perfila el lado izquierdo de la

composición.

En el hastial septentrional del transepto, un

segundo ciclo icnográfico aparece centrado por una gran Maiestas Domini, muy dañada por una grieta en el revoque, inscrita

en una doble mandorla de tradición carolingia. A pesar de su fragmentariedad,

distinguimos tres registros con escenas del Nuevo Testamento Los dos primeros subdivididos en tres escenas y el tercero, con escenas de difícil identificación. El registro superior toma las dimensiones de la doble mandorla

inscrita en su centro. Ésta, formada por dos círculos secantes y ricamente

decorada por una cenefa con motivos en zig-zag (en negro y almagre y

acompañados por series de tres puntos blancos sobre fondo rojizo), flanqueada por dos estrechas bandas laterales en

ocre. En el interior, sobre un fondo azul aparece Cristo en Majestad, ricamente

vestido con túnica clara de pliegues lineales

marcados en rojo, mientras en los puños y

en el cuello se distinguen líneas ocres sobre el blanco

de la túnica: bordados. La figura

separa su brazo derecho del torso y con la mano bendice. Un manto rojizo, perfilado con finas líneas claras y estampado

con motivos a base de tres puntos blancos, cubre la túnica. En la ropa que cubre la rodilla y pierna izquierda

(la derecha se ha perdido) los pliegues están

indicados por líneas oscuras y rectas (manto), y rojas en sentido ascendente

(túnica). unas finas líneas curvas muy claras generan

profundidad en los pliegues de las ropas. La figura

se presenta sentada, frontal y su rostro aún conserva la parte superior

derecha. Se intuye una mirada contundente y hierática

reforzada por cejas

algo onduladas, simétricas, y en la frente, el ceño dividido en dos. Una larga cabellera ocre y oscura peinada en medio,

enmarca el rostro.

Detrás se intuyen los restos pictóricos de un nimbo

cruciforme. Las cuatro figuras del tetramorfo acompañan a Cristo, dos en cada

lado y superpuestas sobre un fondo de gruesas bandas claras. En el lado

izquierdo, mientras arriba, aparece san Mateo, el ángel, en ligera genuflexión

estirando sus brazos con un libro en las manos hacia Cristo; abajo, aparece,

fragmentariamente, la figura del león alado, san Marcos, que orientado hacia la

izquierda sostiene bajo sus

patas un libro y gira la cabeza

hacia Cristo. En lado derecho,

arriba, la figura frontal y muy estilizada del águila, san Juan, con alas

angélicas y nimbo circular, cuya cabeza de perfil mira hacia la mandorla mientras

toma con sus garras el evangelio; bajo

ésta, se conservan algunos restos de la figura de un cuadrúpedo alado, se

distingue la cabeza en torsión con las

mandíbulas abiertas, el pelaje claro que cubre pecho y extremidades delanteras, un ala ocre y el perfil circular

de un nimbo, se trata de San Lucas.

En el extremo

Izquierdo de este primer

registro, se distinguen los restos de la silueta de un

personaje de grandes dimensiones, de pie, alado, vestido con túnica blanca y mantel

ocre. En el extremo opuesto del mismo registro, separada por una franja rosada,

quizá una columna,

se representa la Anunciación. El arcángel Cabriel con grandes

alas rosadas, vestido

con túnica blanca

y mantel rojo estampado, en semigenuflexión, gira el torso y su

mirada hacia la derecha dónde, con la mano, indica la figura de María Ésta vestida con un mantel anulado,

nimbo circular y pies descalzos, aparece sentada sobre un trono geométrico. Una franja superior

ocre con trazos cruzados evoca un interior

doméstico.

En el segundo registro, de izquierda a derecha

se representan cuatro escenas. La primera, totalmente perdida, representaría la

Visitación. En el espacio contiguo a dicha escena perdida encontramos

fragmentariamente la Natividad, de composición similar a la de Sant Pere de

Sorpe. Aquí únicamente se conserva la parte derecha de dicha escena, con una

figura masculina de perfil, mirando hacia la izquierda, de pelo corto e imberbe,

con nimbo circular ocre, con el brazo izquierdo

relajado mientras, bajo el manto

y junto a su rostro,

su mano derecha introduce la escena. Se trataría de San

José, pues se encuentra tras lo

que parece un lecho de paja, representado en diagonal, sobre el que se dispondría

tumbada la figura de María, de la que sólo quedaría el brazo y la

mano izquierda junto a parte del manto.

La mancha rojiza y geométrica, delante de José, correspondería a la cuna del niño Jesús. Los trazos grises conservados en el extremo izquierdo

corresponderían al asno que suele acompañar esta escena.

A continuación, en ese segundo registro, se encuentran los restos de una tercera

escena, probablemente la Matanza

de los lnocentes. En el centro de la escena

se conserva la parte inferior

de un personaje vestido con túnica

blanca corta y medias ocres. Se

trata de un soldado, entre cuyas piernas se distinguen dos cabezas de reducidas dimensiones. Sobre este fragmento, encontramos en la parte superior

de la escena un rostro ovalado cuyos que mira al personaje del lado derecho del que sólo se conserva parte de su túnica corta ocre y de una de

sus piernas, otro soldado. Corresponden a la misma figura central los pliegues

blancos de una túnica que llegaría hasta los

pies, se trataría de una mujer.

La cuarta y última escena del segundo registro

presenta tres grandes personajes ocupando su mitad izquierda, mientras

en el lado opuesto se intuye uno vestido de blanco y otro debajo,

desnudo y de menor tamaño. Según los autores antes

citados se trataría de un milagro de la vida pública de Jesús, probablemente la Resurrección de Lázaro (escena que

se explicaría, en este lugar, como prefiguración de la resurrección de los muertos).

Tocando al extremo

izquierdo de la escena se encuentra una figura

sentada sobre un cuerpo geométrico, que viste túnica blanca hasta los pies y

foulard rojizo, parece llevar sobre su cabeza,

perdida, un nimbo cruciforme. De su rostro

se conserva ligeramente parte de un ojo y el pelo o tocado ocre. Esta figura parece sostener

algo ante su torso y levanta uno de sus brazos en ángulo. Delante de este primer

personaje aparecen dos figuras

de pie, vestidas ambas con túnica rojiza

hasta las rodillas y medias rosadas. Sus túnicas presentan formas y pliegues

distintos a los anteriormente descritos. La acción

tiene lugar ante el grupo de blanco de la derecha. Aun así, vemos que el personaje

de rojo más próximo a la figura sentada, tuerce su torso y dirige su rostro

perdido hacia la gran figura sentada, mientas, el otro personaje de pelo corto cuyo rostro de perfil dirige hacia la multitud,

agarra con su mano una figura

masculina de cuerpo desnudo

y rosado, de pelo rubio corto con clara expresión de sufrimiento. Tras esta figura, se encuentra otra vestida con túnica larga,

blanca y de pelo corto, de pie e inclinada hacia el lado derecho, dónde la pintura acusa fuertes pérdidas.

Del tercer registro, el inferior, del programa

del muro septentrional del transepto quedan algunos restos junto a la franja

almagre horizontal que lo separa del registro anterior. En el centro, bajo la

escena de la matanza de los inocentes, encontramos parte de un rostro que mira hacia la derecha.

Se distinguen aún sus rasgos y lleva sobre su cabeza un

turban. Al final, bajo la escena del milagro, vemos una segunda cabeza, que formaría

parte de otra escena. Se trata de un rostro con facciones similares a las de

las figuras anteriormente descritas: ojos grandes y almendrados cuya curvatura

acentúa la línea que en un solo trazo define cejas y nariz, rectilínea, dos pequeñas líneas marcan el entrecejo, mientras

otra, vertical, relaciona la nariz con

los labios ondulados con el inferior más prominente bajo el que una curvatura dibuja el

mentón.

Cuando se dio

a conocer el conjunto pictórico, el equipo

que los restauró propuso

una cronología tardía para su

ejecución, luego ratificada en una monografía dedicada a las mismas, que se

publicó en el año 2008 firmada por el director de la restauración, Pere

Rovira, junto a M. T. Matas y j. M. Palau.

En dicha monografía se relacionan las pinturas de Cervià de Ter con el llamado círculo de Osormort, y

se concreta una datación tardía a finales

del siglo XII, incluso posterior. En un análisis posterior, M. Pages

ha propuesto una datación bastante

más avanzada hacia mediados de siglo

XII, relacionando además

su producción con el impulso

del noble Guillem

Causfred de Cervià, a partir del 1142.

En cualquier caso, sí parece estar clara la pertenencia de la decoración al estilo característico del círculo de Osormort,

derivado directamente de la pintura

de la zona de Poitiers, en el Norte de Aquitania. Son característicos de esta

escuela los rostros de tres cuartos, de perfil ovalado y rasgos rectilíneos

Característicos ojos almendrados y simétricos, cuyo lagrimal

toca el tabique de la nariz, presentan una gran pupila negra junto al párpado

superior, dejando en blanco la zona inferior.

El pelo corto y las barbas

en

base a líneas paralelas,

manos estilizadas y pliegues

de ropa geometrizantes. Otros conjuntos catalanes

que entran en el mismo grupo son, además de las pintureas

de Sant Sadurní d'Osormort, que dan nombre (convencional) al modelo, las de Sant

Marti del Brull, Sant Joan de Bellcaire, Sant Miguel

de Cruïlles, Sant Esteve de Marenyà, Sant Esteve de Canapost o Sant Pere de Navata.

Pila bautismal

En Santa Maria de Cervià se conserva una pila

bautismal de vaso semiesférico algo rebajado, labrada en piedra arenisca,

con decoración en bajo

relieve a base de arcos de medio punto

yuxtapuestos. Esta se apoya sobre una

estrecha base de cuerpo cilíndrico

labrada en la misma pieza que el

vaso. Presenta una tapa circular labrada en piedra de la misma calidad, con dos

anillas circulares de hierro encastadas que soportan un juego de dos

piezas metálicas encadenadas, con

una gruesa anilla, asidero de la pesada tapa. En centro de la tapa es una

superficie plana circular con dos

pequeños volúmenes cilíndricos, el segundo nivel presenta una gruesa banda circular

oblicua que termina en un

ancho listel que dibuja su perfil

circular y limita con el

borde, de igual diámetro

que el vaso de la pila en

cuestión.

Columnas de Cervià de Ter en el Museu d'Art de Girona

El Museu d'Art de Girona conserva dos conjuntos

de basa, fuste y capitel encontrados en el claustro de Santa Maria de Cervià

durante las labores de restauración y rehabilitación. Estilísticamente no

tienen relación con los austeros capiteles de las galerías porticadas del mismo

claustro, que Puig i Cadafalch fechaba en torno el siglo XI.

El primer conjunto (Md'A, l 843- 1845), de piedra caliza, mide en total 123,50 x 19, 50 x 19,5'

cm. Consta de una basa compuesta por una

escocia entre dos toros sobre un plinto, una columna de fuste

liso y un capitel de 23 cm de

altura. Éste último presenta un astrágalo de bocel

decorado con acanaladuras en espiga. Sobre éste, el cesto presenta decoración en dos registros superpuestos y de igual anchura, coronados por un ábaco decorado a base de dos tallos con acanaladura central, Que ondulantes se entrecruzan regularmente formando almendras. El registro inferior

del cesto presenta decoración

vegetal: en

cada cara, sobre el eje central y ocupando prácticamente todo el espacio, se dispone una gran hoja de

vano ancho y Vendidas acanaladuras en “V” verticales y geometrizantes, que se doblan prominentemente replegándose hacia el eje central de cada cara. El registro superior presenta en cada cara, en el centro y pegadas

al ábaco, cuatro grandes, voluminosas y

redondeadas máscaras

antropomórficas, con grandes

ojos almendrados de párpado e iris diferenciados, y pupila trepanada Labios y nariz son prominentes y se indica

el volumen de las mejillas. Son rostros estáticos y rígidos de aspecto voluminoso, pero relieve

plano. En las aristas superiores aparecen restos de cornamentas

animales, en muy mal estado.

La combinación

de máscaras entre animales y

sobre hojas vegetales aparece reiteradamente en el repertorio

escultórico rosellonés. J. Camps, relaciona este capitel (y el otro de Cervià)

con el capitel 8 l procedente de Sant

Llorenç de Sous (también en el MD'AC), entre otros. Las hojas estriadas

presentan también similitudes con el conjunto

escultórico de Cassá de la Selva y en menor grado con alguno de los

capiteles de la Montana d'Or de Girona.

Motivos y repertorio encuentran claras dependencias con uno de los capiteles del claustro de Santa Maria de l'Estany

con idéntica decoración, y con Sant Pere de Calligants, centro de irradiación

de algunos de estos modelos y de cierta forma de abordar el tratamiento

escultórico. Como afirma

Camps, las máscaras presentan

gran similitud con los permódulos esculpidos del ala meridional de Calligants y las figuras de los

capiteles del interior de la iglesia del cenobio de Sant Pere, dónde

el trépano y la morfología de los ojos es muy similar. Debido

a esta relación en deuda con Sant Pere de Calligants, fechamos este conjunto a finales del siglo

XII.

El segundo conjunto (MD'A, 1840-1842) tiene

características muy similares al anterior. Sus medidas son idénticas, e

incluyen también basa, fuste de

columna liso y capitel esculpido de 23 cm de altura. El astrágalo o collarín presenta la misma decoración en espiga.

El ábaco únicamente se distingue del fondo del cesto del capitel por los tres dados que se forman en cada

cara, decorados con flores en aspa de centro perlado y trepanado. Estos dados

coronan las cabezas de las figuras que dispuestas verticales en el cesto,

ocupan en altura todo el capitel. bajo los dados de los vértices se disponen

cabezas de felinos, probablemente leones, mientras bajo el dado central y sobre

el eje del cesto se dispone en cada cara una figura humana en vertical que

apoya sus pies desnudos directamente sobre el astrágalo. El personaje central, de una de las caras, es

masculino, de rostro barbado y melena corta, viste túnica larga y por los

pliegues ondulantes y hacia arriba

se intuye que se encuentra sentado. Sus brazos,

se encuentran a la

altura de la cintura y sostienen una cruz en vertical sobre el pecho. Las

facciones son muy similares a las descritas en

las máscaras del Capitel

1 y mantiene un volumen aparente,

pues el relieve es plano y se usa

la línea incisa con un ligero relieve para indicar los detalles internos

(brazos, mangas, manos, cruz y pliegues de la túnica) así como finas acanaladuras lineales

yuxtapuestas para indicar

pelo y barba que nacen

oblicuamente, en ambos casos. El resto de personajes dispuestos en las demás

caras presentan similares rasgos y vestiduras, pero se

distinguen entre ellos por ser

imberbes (quizá mujeres)

los de la cara derecha

e izquierda. Éstas abren las manos y pliegan los brazos, una sobre el pecho y la otra sobre

el vientre. El cuarto personaje, masculino y barbado,

entrecruza los dedos de las manos ante el

pecho.

De acuerdo con J. Camps, cabe reconocer la

herencia que muestra este capitel del repertorio y labra de algunos capiteles

de Sant Pere de Calligants, aunque aquí la resolución es muy tosca, lo que nos

lleva a fechar también este conjunto a finales del siglo

XII o incluso a inicios del XIII. La lectura de este capitel es problemática y confusa. Podríamos

interpretar las cabezas

animales como decorativas como pasa en el claustro de Sant Domènec de

Peralada, o incluso en los cimacios y cornisas tanto de la Montana d'Or como en los hallados en Sant Martí de Cassá de la Selva, salvando las

diferencias de labra. La actitud

de las figuras humanas es similar a las de la pila bautismal de Sant Joan les

Fonts, un capitel de Santa Maria de Agramunt o al personaje del capitel derecho de Sant Llorenç

d'Adri, un ejemplo más cercano y de factura similar. Jordi Camps

llama la atención sobre el motivo inusual de la cruz que sostiene el personaje y que podría

evocar la Eucaristía, representación iconográfica similar al relieve de San

Miguel de Villatuerta (Navarra), donde un

personaje sostiene una cruz y

otro aparece orando. El carácter de las figuras benevolentes lleva a J.

Camps a pensar en la representación de los bienaventurados del Sant Sepulcre de Olèrdola, aunque la lectura

aquí no es clara y podría tratarse

también de una procesión,

como la representada en el claustro de Sant Martí del Canigó,

donde el abad sostiene la cruz.

Das

El término municipal de Das, situado a 1210 m

de altitud, se extiende de Norte a Sur en el sector sudoriental de la Cerdanya.

Además de la población homónima, que es cabeza de municipio, incluye las

entidades de población de Mosoll, Sanavastre, Tartera y Urbanización Tartera;

la parte sur del término, de bellos parajes boscosos, se integra en el parque

Natural del Cadí-Moixeró. El término municipal es atravesado por la carretera

comarcal C-1411, que comunica Das con los pueblos vecinos de Alp y Urús, y que

cerca de Riu Cerdanya enlaza con el túnel del Cadí. Más al Norte se puede

circular por la carretera local de Alp a Bellver (LP-403 3b). En la llanura del

Segre, cerca de Sanavastre, está la pista del aeródromo de la Cerdanya, con

acceso por carretera desde el mencionado pueblo y desde Alp.

Das aparece documentado por primera vez en el

año 839; sus tierras fueron posesión del obispado de Urgell y de las abadías de

Sant Martí del Canigó y Sant Miquel de Cuxá. Posteriormente formó parte de la

baronía de Urtx, hasta que en 1 316 pasó al poder real Hay restos de una

fortificación de época muy incierta (está documentada en el siglo XV, aunque se

considera a veces incluso de época romana), la torre o “torreta” de Das,

Que se han relacionado con el control del camino del Coll de Jon, que

comunicaba la Cerdanya con el valle de Bagà.

A pesar de que la iglesia de Sant Llorenç de

Das es de estilo neoclásico, conserva algunos restos del ábside románico del

siglo XI. Las iglesias románicas de su término están muy bien conservadas.

Destacan la de Sant lscle y Santa Victòria de Sanavastre, del siglo XII, la de

Sant Julià de Tartera, también del siglo XII, y la de Santa Maria de Mosoll, de

finales del siglo X pero reconstruida en el XIII, de la que procede un conocido

frontal de altar, que guarda hoy el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Iglesia de Santa Maria de Mosoll

Mosoll es un pequeño núcleo poblacional, de

poco más de diez habitantes, perteneciente al municipio de Das. Situado a 1.165

metros de altitud, el lugar se halla a 1 km de Alp, desde donde se accede por

la carretera local que se dirige a Bellver de Cerdanya.

La parroquia de Mosodo aparece mencionada, por

vez primera, en la controvertida acta de consagración de Santa Maria de la Seu

d'Urgell, que C. Baraut sitúa en el 1 de noviembre del 839, mientras que tanto R.

Ordeig como los autores de la Catalunya Romànica fechan en el año 819.

Sin embargo, actualmente la historiografía considera que dicho texto es fruto

de una falsificación de la segunda mitad del siglo IX, de mediados del X o

incluso de inicios del XI. De hecho, no hay apenas referencias documentales al

lugar de Mosoll anteriores al año 1000. Así, Mosoll aparece en un precepto de

confirmación de bienes del año 982 del rey Lotario a favor del monasterio de

Ripoll, según el cual el cenobio poseía un alodio en el lugar de Mosoll. Según

una noticia más tardía, del año 1055, los canónigos de Santa Maria de la Seu

d'Urgell permutaron diversos bienes al obispo d'Urgell, Guillem Guifré, entre

los que se encontraba la iglesia de Santa Maria de Mosoll: ecclesia Sancte

Marie de Mosoll cum decimis et primiciis et oblaciones fidelium.

Tras estas primeras noticias, un largo silencio

documental envuelve al edificio en los años siguientes. Debemos esperar hasta

finales del siglo XII para hallar nuevas menciones al templo Según una noticia

del año 1163, recogida en una bula de confirmación de bienes concedida por el

papa Alejandro Ill, el monasterio de Sant Martí del Canigó también poseía un

alodio en la parroquia de Santa Maria de Mosoll.

El templo, situado desde sus orígenes en la

diócesis de la Seu d'Urgell, fue incendiado y saqueado hacia 1196-1197 por los

hombres de Arnau de Castellbó, vizconde de Castellbó, y Ramon Roger, conde de

Foix. Aunque ignoramos exactamente que daños sufrió el edificio entonces,

sabemos que casi un siglo después, según una noticia del 28 de febrero de 1286,

el edificio todavía necesitaba de alguna reparación, puesto que los vecinos del

pueblo de Mosoll nombraron a Arnau Sala como obrero de la iglesia de Santa Maria

de Mosoyl, comprometiéndose a defender la obra de la sacristía contra

toda persona eclesiástica o civil, exceptuando el rey de Mallorca.

La iglesia fue quemada el 1936 y abandonada

desde entonces. Este abandono provocó que el año 1983 se desplomara una parte

del muro norte y un sector de la bóveda.

En la actualidad el templo presenta buen

aspecto exterior, debido en parte a la campana de limpieza y consolidación

efectuada en el año 1985 La iglesia de Santa Maria de Mosoll es un edificio de

pequeñas dimensiones formado por una sencilla nave de planta rectangular (1.6 m

de largo por poco más de 7,5 m de ancho) y un ábside semicircular, espacios que

se cubren con bóveda de cañón ligeramente apuntada y de cuarto de esfera,

respectivamente. Un doble arco triunfal da acceso a la nave, cuyos muros están

perforados por dos arcos rebajados que dan lugar a dos pequeñas capillas

laterales, aunque por su estructura cabe pensar que más bien debieron funcionar

como arcosolios.

En el eje del ábside se abre una ventana de

doble derrame que proporciona iluminación al templo En el costado meridional

hay otra ventana de características similares y una tercera en el hastial

occidental, donde se yergue una espadaña con dos oberturas para las campanas.

El acceso, en el muro sur, se realiza mediante

un arco de medio punto de grandes dovelas, carentes de ornamento En cuanto al

aparejo, encontramos sillares de piedra calcárea, alargados y sin pulir,

colocados en hiladas horizontales.

En unas excavaciones efectuadas en el año 1975

en el pavimento del templo aparecieron una treintena de silos, con unas

dimensiones aproximadas de un metro de diámetro y metro y medio de profundidad,

que testimonian una ocupación anterior del lugar En algunos puntos los silos

aparecen bajo los cimientos del edificio, hecho que confirma que son anteriores

al templo.

Por otra parte, en el año 1985 se llevó a cabo

una importante intervención de adecuación y embellecimiento del edificio

dirigida por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la

Diputació de Girona y el Ayuntamiento de Das En el marco de la misma, se

reconstruyó, con la piedra y los elementos que quedaban en el lugar, el paño de

muro y de la bóveda que se habían desplomado en el año 1981 En las obras se

reforzaron los muros existentes, se repasó el enlosado del ábside y de la

espadaña y se pavimentó la iglesia, dejando visibles algunos de los silos del

sector del ábside Este se cubrió con parquet sobre vigas de hormigón

Finalmente, se taparon agujeros y grietas, se instaló un altar y se habilitó

una nueva iluminación.

En términos generales, Santa Maria de Mosoll es

una iglesia modesta erigida durante el último cuarto del siglo XI que comparte

los rasgos arquetípicos del románico rural de las cuencas prepirenaicas La

morfología del ábside puede ponerse en relación con algunos proyectos del

primer románico catalán, como Sant Sadurní de Rotgers, Sant Vicenç de Rus

(Berguedà) o Sant Vicenç de Verders (Osona), todos ellos erigidos en el último

cuarto del siglo XI y que presentan soluciones similares, tanto en el diseño en

planta y alzado como en el léxico constructivo. No obstante, el perfil apuntado

de la bóveda de la nave y del doble arco triunfa l del ábside, así como el

contraste entre el aparejo más o menos regular de las paredes interiores y la

mampostería de la bóveda lleva a pensar que la iglesia sufrió una intervención

durante el siglo XIII, con el objeto de dotarla de una nueva cubierta. Dicha

intervención es también visible en las partes altas de los muros exteriores del

templo (sobre todo en el sur) así como ábside. Posiblemente estos trabajos

estuvieron relacionados con una reconstrucción de cubierta de la iglesia,

posiblemente con motivo del contrato de Arnau Sala en 1286.

Pinturas murales

El ábside de la iglesia de Santa Maria de

Mosoll estaba decorado con pinturas murales, normalmente atribuidas a la

segunda mitad del siglo XIII, que actualmente se conservan en las reservas del

MNAC (núm. inv. 048808-CAT).

Estas se hallan en muy mal estado debido al

incendio que la iglesia sufrió en 1936. Fueron adquiridas a la parroquia de

Das, del obispado de Urgell, en 1952, para proceder a su arrancamiento y

traslado al entonces Museo de Arte de Cataluña. Salvo breves y contadas

referencias, se trata de unas pinturas prácticamente inéditas, por lo que este

sería su primer estudio monográfico.

Actualmente, el conjunto está formado por trece

fragmentos que han perdido gran parte de su aspecto original debido a que sus

colores se alteraron por causa del fuego. No obstante, gracias a ellos todavía

es posible reconstruir el programa iconográfico del ábside de Mosoll y

encuadrarlo estilísticamente. El cascarón del ábside estaba presidido por la

figura de la Majestas Domini que se representa sobre un fondo de

estrellas dentro de una mandorla. en ella, Cristo, con nimbo crucífero, aparece

sentado sobre un trono y bendice con su mano derecha mientras que con su

izquierda alza el libro de los Evangelios. La mandorla está rodeada por el Tetramorfos,

en la clave del arco triunfal estaba el Agnus Dei, y el arco del

extradós del ábside se decoraba el motivo de las hojas encadenadas a ritmos

alternos.

Fragmento de las pinturas murales de

Santa Maria de Mosoll: detalle de la cenefa con entrelazo y del cortinaje de la

parte interior del ábside (Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona)

Cabe destacar que a ambos lados del intradós

arco triunfal había sendos profetas, representados en tres cuartos, mirando

hacia el ábside, y enarbolando sus cartelas identificativas. Sin embargo,

actualmente es sólo posible identificar la figura de Jeremías, en el lado

norte, gracias al texto de su cartela: GEREM(IE)S. Una cenefa decorativa,

formada por el motivo del entrelazo, dividía horizontalmente el programa

figurativo de la parte superior del ábside de la decoración de cortinajes que

ocupaba la pared inferior del mismo. Se conservan además otra serie de

fragmentos, de difícil lectura, de los cuales no sabemos exactamente su

localización, pero que quizás formaban parte de la parte superior del intradós

del arco triunfal. Se trata de un Calvario con la Virgen y san Juan; un ángel

con las alas desplegadas, y de una decoración arquitectónica acompañada de

árboles.

Desde un punto de vista estilístico se ha

querido encuadrar siempre el conjunto pictórico de Toses en la segunda mitad

del siglo XIII, sin más precisiones cronológicas. No obstante, existe una serie

de elementos temáticos, formades y ornamentales que podrían ayudar a afinar su

datación. En primer lugar, la gesticulación del Cristo en Majestad sobre un

fondo estrellado recuerda el de obras muy cercanas, como las pinturas murales

del ábside de Sant Cristòfol de Toses (MNAC 47474) o el frontal de altar de Sant

Climent de Gréixer (MNAC), mientras que la cenefa de hojas encadenadas del arco

del extradós del ábside es muy similar a la de la viga de Toses (MNAC 47475).

Cabe recordar que el conjunto de Toses, pinturas murales y viga, ha sido

recientemente relacionado por Verónica Abenza, en esta misma publicación (véase

voz: Sant Cristòfol de Toses), con la figura del barón Ramón II de Urtx (+

1297), proponiendo una datación para el mismo de hacia 1290. Dicha cronología y

filiación podría aplicarse igualmente para las pinturas de Mosoll, ya que Das

pertenecía igualmente a la baronía de los Urtx. Se trataría de un taller de

pintores activo en el condado de la Cerdanya, muy anclado todavía en las

tradiciones y repertorios de la pintura romànica, si bien es capaz de incorporar

elementos contemporáneos que denotan la introducción del gótico lineal. Me

refiero, por ejemplo, al ya citado frontal de Sant Climent de Gréixer

—realizado después del incendio de la iglesia en 1261— o al denominado taller

del Maestro de Soriguerola (ca. 1280-1290), cuyas obras de pintura sobre tabla,

repartidas entre las colecciones del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC

3901, 4370) y el Museu Episcopal de Vic (MEV 9694, 9695), proceden igualmente

de esta zona pirenaica. En el caso de Mosoll, sus pintores muestran una técnica

más rudimentaria que en Toses y un especial apego a repertorios anteriores. Así

la figuración de dos profetas recuerda a la fórmula de las enjutas del

baldaquino de Toses (ca 1220-1230) (MNAC 4523, 4525), en los que se representaban

unos gesticulantes David y Jeremías, mientras que la cenefa con el motivo de

los entrelazos que separa los dos registros del ábside ha de vincularse con la

decoración en relieve de pastiglia de los montantes laterales del

bastidor del frontal de la propia iglesia de Santa Maria de Mosoll (ca. 1220).

Resulta, por lo tanto, muy interesante comprobar cómo los pintores del ábside

de Mosoll se inspiraron en un motivo ornamental del mobiliario litúrgico de la

iglesia para crear una relación visual entre el programa del antipendio,

claramente centrado en el aspecto salvífico de la Encarnación y la Eucaristía,

y el del ábside, que alude a la profecía del Mesías y a la Segunda Parusía.

Por ello, puede deducirse que las pinturas

murales se realizaron con motivo de la remodelación de la cubierta del templo,

tras la contratación en 1 286 de Arnau Sala como obrero de la iglesia de Santa

Maria de Mosoll. Una fecha para las mismas en torno al año 1286-1290 resulta

por lo tanto perfectamente plausible.

Frontal de altar

La obra conocida como frontal de Mosoll,

actualmente expuesta en la colección permanente del Museu Nacional d'Art de

Catalunya (MNAC 15788), procede de la iglesia de Santa Maria de Mosoll. De ella

dio noticia, por primera vez, el célebre arquitecto, político y escritor Lluís

Doménech i Montaner, en su visita a la iglesia durante el viaje que éste

realizó a La Cerdanya en el verano de 1904. Aunque sus papeles y fotografías

—depositados en el Arxiu del Collegi d'Arquitectes de Catalunya— han

permanecido inéditos hasta el año 2006, en ellos no sólo se encontraba el

primer croquis descriptivo de los temas e inscripciones del frontal, sino que

también su primera fotografía en blanco y negro. Cabe suponer que la visita y

notas de Doménech pudieron provocar entonces la curiosidad de los marchantes de

arte, y así se explica que, en 1906, el frontal estaba ya en manos del

anticuario Celestí Dupont, que la vendió a la Junta de Museus en el año 1906

por el precio de 2.500 pesetas. Este mismo anticuario había vendido tan sólo

unos años antes a la Junta de Museus los frontales de Avià (1903) y de la Seu

d'Urgell (1905). Así se formó la primitiva colección de antipendios románicos

del antiguo Museo Municipal de Bellas Artes, que después se integró en el Museu

d'Arts Decoratives i Arqueológic, en el Museu d'Art i Arqueologia, y finalmente

en el Museu d'Art de Catalunya, precedente del actual Museu Nacional.

En cuanto a dimensiones y estructura, se trata

de un frontal de formato rectangular, de 99 x 167 x 7 cm, que está formada por

tres tableros dispuestos horizontalmente y engarzados a un bastidor compuesto

por cuatro montantes. Se trata de una pintura sobre tabla, realizada al temple

sobre una base de preparación de carbonato de calcio, en la que se combina la

superficie pictórica de fondos y figuras, con los relieves de yeso (pastiglia)

con placas de estaño aplicada y cortada, en nimbos, corona, enmarques arquitectónicos

y cenefas vegetales. Su estado de conservación es óptimo, si bien tal y como

mostraba y la fotografía tomada por Doménech i Muntaner en 1904, desde su

descubrimiento la pieza presentaba una importante laguna en el registro

inferior izquierdo, y carecía del montante del bastidor inferior, de manera que

el actual es fruto de una restauración.

El frontal presenta una interesante y original

composición, pues no se trata de un antipendio centrado en una Majestas

Domini y acompañado de recuadros a ambos lados, como era habitual al siglo

XII, sino de una verdadera secuencia de escenas, en las que predomina el

sentido narrativo, como sucederá en otros ejemplos del siglo XIII, como el

frontal de Sant Climent de Taüll (MNAC 3908). Estamos así ante una tabla

pintada dividida en cuatro grandes compartimentos, distribuidos en dos

registros, en la que cada uno de los compartimentos alberga tres estructuras arquitectónicas

en forma de arco rebajado donde se localizan figuras y escenas. De esta manera,

la narración, fuertemente orientada en el papel de María en la historia de la

Encarnación y la Salvación, se desarrolla a través de doce enmarques

arquitectónicos, seis por registros, dispuestos sobre un fondo rojo y

acompañados de titulí sobre los arcos. Cabe señalar que la tabla está

enmarcada por un bastidor, decorado con relieves de yeso y placas de estaño,

que conforma una cenefa ornamentada de entrelazos animados por once medallones

con figuración animal (león, pájaro, pavo real, águila), vegetal y geométrica.

En el espacio narrativo, los cuatro compartimentos mencionados son el resultado

del entrecruzamiento de dos cenefas de decoración vegetal en relieves de yeso

corlado. El resultado visual es espectacular, ya que la combinación entre el

rojo del fondo de la composición, la luminosa policromía de las figuras, y la

corladura de los elementos estructurales convierten a esta obra pictórica en

toda una evocación de la estética y el brillo de la orfebrería y el esmalte.

Por lo que respecta a la narración, ésta no se

desarrolla siguiendo una secuencia temporal ordenada acorde con el relato de

los Evangelios, sino que las escenas se yuxtaponen posiblemente atendiendo a

problemas de formato. No obstante, el resultado es que el ciclo puede leerse en

bustrofedon, es decir, de derecha a izquierda en el registro superior, y de

izquierda a derecha en el inferior. Así, en el registro superior, a la derecha,

se sitúa la escena de la Visitación (Luc. 1, 39-45), acompañada de los tituli

MARIA y ELISABE(T); mientras que a la izquierda se representan la Virgen con el

Niño y san José (MARIA, IH(E)S(US), IOSEP), hacia los que se dirigen los Reyes

Magos a caballo siguiendo la estrella (GASPAR, BALTASAR, MELQVIOR) Mt. 2,

9-11). Por el contrario, en el registro inferior, la secuencia comienza a la

izquierda, con la Anunciación (GRABIEL, MARIA) (Luc. 26- 38), para continuar, a

la derecha, con la Presentación en el Templo, en la que José (IOSEP) ofrece

cuatro tórtolas, mientras la Virgen coloca al Niño (MARIA, IH(E)S(US)) sobre el

altar junto a una hostia consagrada, ante la sentida oración del profeta Simeón

(SIMEON) (Luc. 1, 22-35). Por último, en el extremo derecho, se encuentra una

peculiar composición, que ha sido identificada como la Dormición de la Virgen

(MARIA), en la que ésta, recostada sobre el lecho y con los ojos cerrados, es

bendecida por Cristo (IH(E)S(US)), el cual aparece acompañado de tres apóstoles

que la historiografía ha querido identificar, a partir la inscripción IACHOBI,

con los hermanos-primos de Cristo, es decir, con tres de los cuatros hijos de

Maria Jacobi, hermanastra de la Virgen María. Santiago el Menor, José, Simón y Judas

Tadeo.

Presentación de Xesús no Templo, ante

Simeón. A escena dereita representa a Dormición -ou Tránsito- da Virxe