Arquitectura románica en España

La arquitectura románica supone una

manera de construir dentro del estilo conocido como arte

románico desarrollado en Europa, con sus características propias y su

especial evolución a lo largo de más de dos siglos, que comprende desde

principios del siglo XI hasta la mitad del siglo XIII. Esa misma

arquitectura en España adquiere sus propias peculiaridades dejándose

influir tanto por las modas que le llegan desde el exterior a través de Italia y Francia como

por la tradición y recursos artísticos antiguos en la península ibérica.

Mientras en el siglo VIII se pudo

sentir en la Europa cristiana occidental la restauración carolingia, la

España cristiana siguió apegada a la cultura tradicional hispanorromana y goda,

sin dejarse influir por los movimientos culturales europeos, hasta la llegada

del románico.

La arquitectura románica se extendió en España

en la mitad norte llegando hasta el río Tajo, en plena época de Reconquista y repoblación,

en especial tras la conquista de Toledo (1085) que aseguró la paz al

norte del Duero y favoreció en gran medida su desarrollo. Entró

tempranamente en primer lugar por tierras catalanas de los condados

de la Marca Hispánica donde desarrolló un primer románico y

se extendió por el resto con la ayuda del Camino de Santiago y de los

monasterios benedictinos. Dejó su huella especialmente en edificios

religiosos (catedrales, iglesias, monasterios, claustros, ermitas…) que son los

que han llegado al siglo XXI mejor o peor conservados, pero se

construyeron también en este estilo monumentos civiles correspondientes a su

época, aunque de estos últimos se conservan bastantes menos (puentes, palacios)

y militares (murallas como las de Ávila, castillos de Pedraza y Sepúlveda y

torres). Tal esfuerzo constructor sólo puede entenderse como consecuencia de la

pujanza de la sociedad de los reinos cristianos, capaces incluso de extraer

recursos (pago de parias) de los divididos reinos taifas.

El románico se desarrolló tempranamente en los

siglos X y XI, antes de la influencia de Cluny, en los Pirineos catalanes

y aragoneses, simultáneamente con el norte de Italia, en lo que se ha llamado «primer

románico» o «románico lombardo». Fue un estilo muy primitivo, caracterizado

por los muros gruesos, la falta de escultura y la presencia de ornamentación

rítmica con arcos, tipificada en el conjunto de las iglesias románicas del

Valle de Boí, con piezas tan singulares como San Juan de Boí, San

Clemente de Tahull o Santa María de Taüll (las dos últimas

consagradas en 1123).

El primer románico catalán estuvo muy

influido por el arte carolingio y el musulmán de la

península ibérica, siendo modélica la fundación del monasterio benedictino

de San Pedro de Roda (878-1022). A comienzos del siglo XI hubo una gran

actividad arquitectónica por parte de grupos de maestros y canteros lombardos

que trabajaron por todo el territorio catalán, erigiendo iglesias bastante

uniformes. El gran impulsor y difusor (así como patrocinador) de ese arte fue

el abad Oliba del monasterio de Santa María de Ripoll (880-1032),

que mandó que se ampliase el monasterio con un cuerpo de fachada donde se

levantaron sendas torres, más un crucero con siete ábsides, decorado al

exterior con ornamentación lombarda de arquillos ciegos y fajas verticales.

También patrocinó la reforma de los monasterios de San Martín de Canigó (997-1026)

y de San Miguel de Fluviá (desde 1017). Las edificaciones suelen ser

de una o más naves abovedadas, separadas por pilares; a veces llevan la

construcción de un pórtico y siempre en el exterior se ve la decoración de

arquillos ciegos, esquinillas y lesenas (franjas verticales). Las torres

correspondientes son especialmente bellas; unas veces van unidas al edificio y

otras son exentas, de planta cuadrada o excepcionalmente cilíndrica como la

de Santa Coloma de Andorra. Este primer románico lombardo se extendió

también por tierras aragonesas cuyas pequeñas iglesias rurales se vieron

influenciadas al mismo tiempo por las tradiciones hispánicas.

Santa María de Taüll

La arquitectura románica plena llegó a través

del Camino de Santiago, la entonces más reciente de las tres grandes

peregrinaciones cristianas creada después de que en el siglo IX se descubriera

en Santiago de Compostela un sepulcro que, según se cree, encierra

los restos mortales del apóstol Santiago el Mayor. Fue un estilo

auténticamente internacional, con un modelo, la abadía de Cluny, y un

lenguaje común al del resto de Europa. Aparecen las típicas iglesias de

peregrinación —basadas en San Sernín de Toulouse—, con tres o cinco

naves, crucero, girola, absidiolos, tribuna, bóvedas de

cañón y arista, y se da la alternancia de pilares y columnas,

el «ajedrezado» o «taqueado jaqués» como motivo

decorativo y la cúpula en el crucero. El modelo de románico español del siglo

XII fue la catedral de Jaca (1077-1130), modelo que se extendió con

algunas variaciones por las áreas reconquistadas según los reinos cristianos

avanzaban hacia el sur.

En España no se distinguen fácilmente escuelas

geográficas, como ocurre en Francia, porque los tipos aparecen mezclados aunque

si se presentan ejemplos de edificios que siguen claramente, si no en su

totalidad sí en gran parte, algunas de las escuelas francesas: la auvernesa —catedral

de Santiago de Compostela y la Basílica de San Vicente de Ávila—, la

poitevina —Santo Domingo de Soria, uno de los mayores logros del románico

español, y la mayoría de las iglesias catalanas del siglo XII, como Sant

Pere de Roda y San Pedro de Galligans— y la de Perigord, cuyos

ejemplos pertenecen ya a la transición hacia el gótico con novedades técnicas

inducidas por la reforma cisterciense, como las cúpulas sobre trompas o

pechinas—colegiata de Toro, salvo la cúpula que es de influencia bizantina, y

en general el grupo de cimborrios del Duero.

El románico español también muestra influencias

de los estilos prerrománicos, principalmente del arte asturiano y

del arte mozárabe, pero también de la arquitectura árabe, tan próxima,

sobre todo de los techos de la mezquita de Córdoba y los arcos

polilobulados. Así se advierte en San Juan de Duero (Soria), en San

Isidoro de León o en la peculiar iglesia poligonal de Eunate en

Navarra (con muy pocos ejemplos comparables, como la Vera Cruz segoviana.

En el reino de León el románico

engarza con la tradición asturiana, con logros notables como la Cámara

Santa de Oviedo, la Real Colegiata de Santa María de Arbas —en

pleno puerto de Pajares— y la iglesia de Coladilla, por la poco usual

temática erótica de los canecillos y por la simplicidad de sus líneas. También

hacia el norte se extendió el románico, con un sentido más rural, con las

catedrales de Tuy y Lugo, y las iglesias de la colegiata de

Santillana del Mar y de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña.

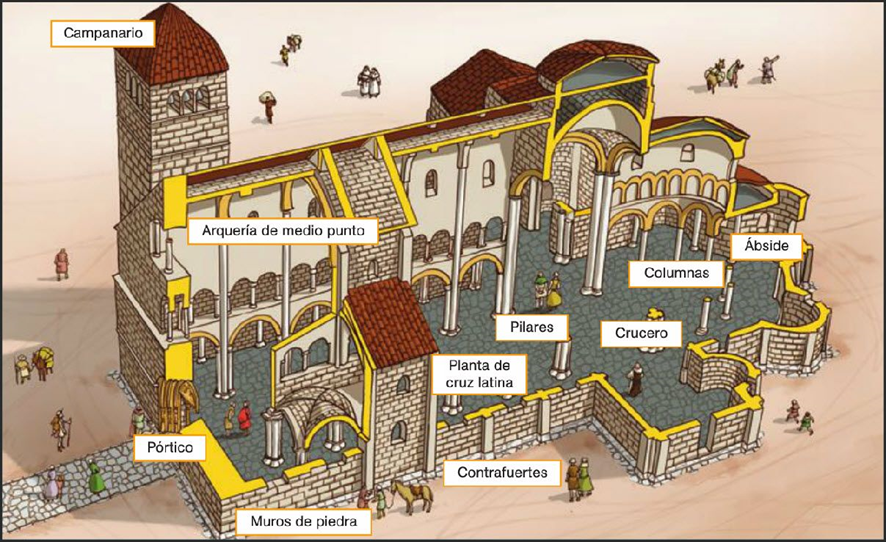

En Castilla y León predominó la

planta basilical de tres naves, con la central más alta y ancha, y con triple

ábside. En las rutas jacobeas los principales edificios religiosos son urbanos:

la ya mencionada catedral de Jaca, el monasterio de Santo Domingo de Silos en

Burgos, la basílica Real de San Isidoro de León, la iglesia

de San Martín de Frómista y la catedral de Santiago de

Compostela; aunque también las hay rurales ya que se elevaron numerosas

iglesias parroquiales, más pequeñas y de una sola nave, como las de San

Esteban de Corullón, Santa Marta de Tera o San Esteban de Gormaz.

En algunas zonas, hubo una verdadera fiebre constructiva, como el románico

palentino del que hay más de seiscientas iglesias catalogadas. El románico

segoviano se caracteriza por sus torres solemnes y por el pórtico de arquerías sobre

columnas sencillas o pareadas, que cumplieron una importante función en la vida

urbana medieval (San Esteban).

Destacan asimismo un grupo de iglesias leonesas

por sus peculiares cimborrios y cúpulas, denominándose

habitualmente el grupo de cimborrios del Duero, compuesto por la catedral

de Zamora (1151-1174), la colegiata de Toro (1170-mediado del

XIII), la catedral Vieja de Salamanca (fin del XII-1236), y la catedral

Vieja de Plasencia (principios del siglo XIII-siglo XV). Algunas iglesias

y catedrales, en el siglo XIII, ya anuncian la transición al gótico, como las

de Ciudad Rodrigo o Ávila. En Navarra y Aragón se

nota más la influencia de Cluny. Destacan las iglesias de San Juan de la

Peña, San Salvador de Leyre, San Millán de la Cogolla (La Rioja)

y San Pedro de Lárrede. Son iglesias rurales de una sola nave,

ábside semicircular y arcos ciegos. Es frecuente la presencia de torres altas y

cuadradas, con ventanas en lo alto, que recuerdan a los minaretes musulmanes.

En el sur aparecen las influencias arte

islámico, pero donde más se nota esa influencia es en el románico mudéjar, un

arte urbano cuyos templos tienen la estructura de las iglesias cristianas y los

motivos decorativos islámicos. Sin embargo, ese arte no estaba dominado por la

concepción cristiana de la vida, ya que fueron conversos, musulmanes y judíos,

los que construyeron estos templos. Destacan las iglesias de Sahagún, Arévalo, Olmedo y Toro.

Aunque en su conjunto el arte mudéjar es contemporáneo del gótico.

En lo que será el reino de Valencia no

existen edificios puramente románicos, ya que la reconquista durante el siglo

XIII, y el cambio de gusto arquitectónico hicieron que algunos edificios de

planta románica fuesen finalizados en período gótico. Ejemplo de ello es

la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, iniciada en 1238 por

la orden hospitalaria tras la conquista de la ciudad de Valencia por Jaime

I.

Casi todos los edificios románicos españoles

que se conservan han sido clasificados como Bienes de Interés Cultural,

apareciendo los más destacados ya en la lista de monumentos

histórico-artísticos de 1931. Dos grandes conjuntos han sido declarados

patrimonio de la Humanidad: «Caminos de Santiago: Camino de Santiago Francés

y Caminos del Norte de España» (1993, amp. 2015) e «Iglesias románicas

catalanas del Valle de Bohí» (2000).

El Centro de Estudios del Románico (CER) de

la Fundación Santa María la Real —fundada en 1994 y que ha editado

una «Enciclopedia del Románico», un trabajo de tres décadas para

documentar todos los testimonios románicos de la península ibérica (más de

9000) y que alcanza ya los 55 volúmenes, avalada por un diploma del Premio

Europa Nostra en «»2003—, puso en marcha, entre el 3 de noviembre y el 28

de diciembre de 2008, el concurso «Maravillas del Románico Español» para

elegir los siete edificios preferidos por los internautas. Tras una primera

selección realizada por un equipo de expertos, se eligieron los siguientes

siete edificios (por orden): la colegiata de San Isidoro de León, la catedral

de Santiago de Compostela, la catedral Vieja de Salamanca, los monasterios

de San Juan de Duero, San Juan de la Peña y Santo Domingo

de Silos y el castillo de Loarre.

Origen

de la palabra románico

El arqueólogo alemán Charles de

Gerville acuñó por primera vez el término románico para

referirse a la etapa de la Edad Media que comprendía desde la decadencia

del Imperio romano hasta el siglo XI; el término ya existía

relacionado con las lenguas derivadas del latín (lenguas romances o románicas)

y él lo utilizó en una carta dirigida en 1818 a su amigo Arcisse

de Caumont, otro arqueólogo francés que fue quien lo difundió en su Essai

sur l'architecture du moyen âge, particulièrement en Normandie (Ensayo

sobre la arquitectura medieval, particularmente en Normandía), fechado en 1824.

En los albores del siglo XX, la historiografía del

arte restringió la cronología situando el periodo románico a partir de fines

del siglo X hasta la introducción del gótico. Desde que se acuñó el

término románico como concepto estilístico sin matices, los()

historiadores buscaron una mayor y más descriptiva definición subdividiendo

dicho concepto generalizado en tres etapas bien definidas: Primer

románico, Románico pleno y Tardorrománico

Contexto histórico general

El románico corresponde a una época en que la

cristiandad se encontraba más segura y optimista. Europa había asumido en los

siglos anteriores la decadencia del esplendor carolingio soportando al mismo

tiempo los ataques normandos y húngaros (los magiares llegaron

hasta Borgoña) que destruyeron bastantes de sus monasterios. En España habían

sido nefastas las campañas de Almanzor, arrasando y destruyendo también

gran parte de monasterios y pequeñas iglesias. A finales del siglo X en Europa

una serie de hechos estabilizadores dieron ocasión para que reinara el

equilibrio y la tranquilidad, serenándose en gran medida la situación política

y la vida de la cristiandad. Las principales fuerzas surgieron con los

Otones y el Sacro Imperio junto con la figura del Papa cuyo

poder se hace universal y ostenta la facultad de coronar en Roma a los

emperadores. En España, los reyes cristianos llevaban su Reconquista bastante

avanzada y firmaban pactos y pautas de convivencia con los reyes musulmanes. En

este contexto surgió en toda la cristiandad el espíritu de organización de los

monjes que tuvieron en Cluny un ejemplo a seguir. Los monasterios e

iglesias que se construyeron a partir de estos años acondicionaron su

arquitectura a una mayor duración en el tiempo frente a posibles ataques, tanto

de enemigos, como de incendios y causas naturales. En toda Europa se extendió

el uso de la bóveda frente al cubrimiento con madera. Se restablecieron las

comunicaciones y el acercamiento entre distintos monarcas europeos así como las

relaciones con Bizancio.

El legado romano de caminos y calzadas sirvió

para mayor comunicación entre los numerosos monasterios surgidos y lo mismo

ocurrió para las peregrinaciones a los Santos Lugares o a pequeños

enclaves de gran devoción popular. Debido a las mismas circunstancias, el mundo

del comercio se vio incrementado y todo este trasiego de gente llevó y difundió

los nuevos estilos de vida entre los que se encontraba la renovadora forma del

estilo románico. Los santuarios, catedrales, etc. se construyeron en estilo

románico a lo largo de cerca de dos siglos y medio.

Antecedentes y contexto histórico en

España

En España el arte románico entró por Cataluña,

por las tierras de la Marca Hispánica. Los reinos y condados cristianos de

la mitad norte peninsular se habían mantenido fieles durante los siglos VIII al

X a la herencia tradicional hispanorromana y visigoda que

en arquitectura había evolucionado en un arte propio y efímero que duró hasta

la llegada del románico en el siglo XI. La historiografía del arte ha dado

tradicionalmente el nombre de prerrománico a estas construcciones,

pero historiadores más modernos supieron ver en estos edificios un estilo

propio que no se podía considerar como precursor del románico. Se trata

del Arte asturiano y del Arte mozárabe o según la

historiografía más moderna arte de repoblación.

El arte

asturiano o prerrománico asturiano es un estilo

artístico altomedieval englobado dentro del prerrománico y

vinculado al Reino de Asturias, primer reino cristiano establecido en

la península ibérica tras la conquista musulmana. Su desarrollo

tuvo lugar en lo que actualmente es el Principado de Asturias entre

finales del siglo VIII y comienzos del X, cuando es

absorbido por el arte románico venido de Francia. Durante este

periodo se cultivaron disciplinas como la pintura,

la orfebrería o la arquitectura, destacando esta última por el

amplio número y buena conservación de los monumentos que han llegado hasta

nuestros días, los cuales constituyen el más completo y homogéneo conjunto de

arquitectura altomedieval de Europa Occidental.

La singularidad artística e histórica de estas

edificaciones ha sido reconocida por la Unesco, declarando a seis de ellas

como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Monumentos de

Oviedo y del Reino de Asturias.

Arquitectura

Características

Aunque es sucesor del estilo visigodo, no puede

decirse que el asturiano sea heredero legítimo suyo, pues no conserva sino

accidentalmente alguno de sus elementos principales como es

el arco en herradura, muy pronto se manifiesta con nuevos y originales

elementos acaso importados de Oriente o de Lombardía que

singularmente lo realzan y lo denuncian como precursor del románico.

Las características que identifican al arte

asturiano son:

El deseo de rememorar las glorias

del reino visigodo de Toledo, del que se consideraban herederos.

La íntima relación con el poder regio (se ha

denominado también arte de la monarquía asturiana).

Predominio de la arquitectura,

fundamentalmente abovedada, sobre las demás artes. Destacan las siguientes

características:

·

el sillarejo,

la mampostería y el ladrillo en los muros, reservando

los sillares para las esquinas y los elementos de refuerzo;

·

el arco

de medio punto, peraltado o no, y la bóveda de cañón, reforzada

mediante arcos fajones o totalmente despejada;

·

el

muro compuesto (arquerías ciegas en el interior y estribos

o contrafuertes en el exterior);

·

la

decoración interior con pinturas al fresco de temática diversa, habitual en el

arte carolingio; baste recordar que Alfonso II el Casto (791-842) era

contemporáneo de Carlomagno;

·

las basas decoradas,

los fustes sogueados (con adornos entrelazados en forma de cuerda o

soga) y los capiteles enriquecidos, todo ello para realzar las

columnas;

·

en

los edificios religiosos y de manera predominante, la planta

basilical de tres naves (separadas por arquerías sobre pilares) y

cabecera tripartita, con ábsides de trazado rectangular, siendo el

central el más amplio;

·

en

la parte superior del ábside central, una cámara del tesoro abierta al exterior

por una ventana sin comunicación interna (en el visigodo lo era desde el

interior), y cuya función no se ha podido precisar, aunque podría ser un mero

recurso plástico para mantener la armonía de los volúmenes exteriores del

templo;

·

sacristías

laterales;

·

pórtico

a los pies del templo;

·

sistema

de contrarrestos o contrafuertes, ejemplo en San Miguel de Lillo.

Etapas

El arte asturiano ofrece los dos tipos o formas

que ya se notaron distintas en el estilo pollero, pero que en el asturiano se

precisan más todavía: el tipo latino y el tipo bizantino. Uno y otro admiten

columnas y pilastras y también semicolumnas adosadas al muro y

trabadas con arcos, formando así el muro compuesto y preludiando

el pilar compuesto de la arquitectura románica el cual aparece ya

completo en la arquitectura mozárabe del siglo X. En ambos tipos se

hallan arcos de medio punto y peraltados pero no

de herradura sino por excepción (salvo los ajimeces) y arcos

también de descarga en los muros

y contrafuertes o estribos exteriores. En uno y otro se

observan cancelas o antepechos de piedra ornamentada en el

ingreso del ábside llamada iconostasis, capiteles algo historiados y que se

apartan de la idea clásica, ventanas ajimezadas y con ornamentación de piedra

calada o celosía, pequeños rosetones, ornamentos de toscas figuras, de

tallos serpenteantes, de rosetoncillos variados, de cables y trenzados y otras

labores de estilo visigodo.

Según esto, se puede dividir este arte en

varias etapas:

Primeras

obras del arte asturiano

Santianes de Pravia.

La iglesia de la Santa Cruz en Cangas

de Onís, originalmente construida sobre un dolmen prehistórico, y reconstruida

tras la destrucción que sufrió en la guerra civil.

La iglesia de San Juan, en Santianes

de Pravia, edificada por orden del rey Silo. En esta aparecen

prácticamente todos los elementos del prerrománico asturiano, aunque en esencia

sigue a lo visigodo.

Etapa prerramirense o alfonsí

Corresponde al periodo comprendido entre 791 y 842,

reinado de Alfonso II, quien intentó emular a Toledo. Trasladó la

capital desde Pravia a Oviedo. En las iglesias antiguas de

Asturias se constituye por la adopción de planta basilical con tres naves por

lo común con sus ábsides cuadrados y su ventana en cada uno. Se

cubren éstos con bóveda de cañón y las naves con armadura de madera.

Este rey construye la Cámara Santa, único

resto del recinto palatino que queda en la Catedral de Oviedo. Es un

pequeño edificio de dos plantas, la segunda, el oratorio, reformada en

época románica, cuando se añadió la bóveda de cañón, y la primera

abovedada, destinada a guardar reliquias. También se construyó la cripta

de Santa Leocadia.

También hizo construir cerca de la capital,

la iglesia de San Julián de los Prados, o de Santullano, templo espacioso

que presenta claramente definidos los caracteres propios de este estilo. Tiene

planta basilical de tres naves, separadas por pilares cuadrados que sostienen

arcos de medio punto, y presenta un transepto con un remarcado

alzado.

San Julián de los Prados.

El iconostasio o iconostasis, que

separa la parte reservada al clero del resto del templo, presenta una

remarcable similitud con un arco triunfal. Destaca de este templo su

grandiosidad y su originalidad, que se apartan de modelos visigodos. Pero sin

duda, lo que más atrae es su decoración pictórica, con pinturas al fresco (estucos,

con más propiedad) en tres cuerpos superpuestos, anicónicas, con decoración

arquitectónica, de claro influjo romano. Se trataría más bien de un templo

monástico y no palatino, si bien que estaba reservada para el rey una tribuna

en el transepto.

Pertenecen también a este periodo la iglesia

de San Tirso, Santa María de Bendones y San Pedro

de Nora.

San Tirso el Real (siglo. IX). Ventana

trigeminada.

Santa María de Bendones.

Entrada a la iglesia en la que se pueden observar las celosías.

San Pedro de Nora.

Etapa

ramirense

Con Ramiro I (842-850) alcanza el

arte asturiano su máxima expresión, a pesar de lo breve de su reinado,

representando las construcciones del monte Naranco su mejor

exponente. Adopta la planta cuadrada o de cruz griega, el ábside cuadrado,

también con ventana, la bóveda de cañón para cubrir todas las naves y los arcos

fajones o perpiaños para sostén o refuerzo de las bóvedas.

Empezando por la Iglesia de Santa María

del Naranco, se considera como Salón del Trono o Aula Regia del rey

Ramiro (aunque la ausencia de un ábside para ubicar el trono parece dificultar

esta utilización), su residencia suburbana y como tal fue restaurada, a partir

de su reutilización como iglesia rural. La planta inferior es una sala cubierta

con bóvedas, sin ventanas, diferenciada en tres ámbitos: el central para

guardia y servidumbre, otro para capilla real privada, y otro con un aljibe; la

superior, a la que se accede por unas escaleras de fábrica exteriores, es un

gran salón rectangular con bóveda de cañón y arcos fajones o perpiaños, abierto

en sus extremos por una triple arcada. La decoración es netamente nórdica o

germánica, con arcos muy peraltados y molduras talladas imitando obras en

madera u orfebrería.

Santa María del Naranco

San Miguel de Lillo era la iglesia

palatina de Ramiro I, como lo atestigua su decoración escultórica, y en ella se

conservaba un trozo de la Santa Cruz, la reliquia más sagrada del tesoro

visigodo. Sus características principales son el abovedamiento, la esbeltez de

los soportes y la tribuna destinada al monarca. Tenía tres naves, pero solo se

conservan el pórtico con dos cámaras y el primer tramo de las naves. Se debe

destacar las jambas de sus puertas, que posiblemente incluyen una

representación del propio monarca, cuya decoración anuncia el periodo románico.

Santa Cristina de Lena, de posible origen

visigodo, reformada por Ramiro I. Su característica principal es su

iconostasis, formado por tres arcos de piedra sobre cuatro columnas de mármol,

con elementos visigodos, que separaba al presbiterio de la nave principal.

Las características de las construcciones que

se acaban de enumerar han hecho que algunos autores hablen

de prerrománico o protorrománico, y aunque, en efecto, sus formas y

soluciones arquitectónicas parecen indicarlo así, lo cierto es que el auténtico

románico hispano tuvo unas fuentes distintas.

San Miguel de Lillo.

Etapa postramirense

Se incluye aquí el reinado de Alfonso

III el Magno (866-910), que recibió influencias directas visigodas, debido

al contacto con construcciones de ese período, al ser repoblada la península

con el avance cristiano y el repliegue musulmán. Otros autores hablan de un

estancamiento o aislamiento del arte astur.

San Salvador de Valdediós.

San Salvador de Valdediós (siglo IX)

es un templo de tres naves cubiertas con cañones axiales, cabecera triple, con

cámaras abovedadas por encima de los ábsides cuadrados y pórtico lateral

añadido posteriormente, lo que se convirtió en una constante en la arquitectura

hispana; en las ventanas hay calados de piedra con dibujos como las cadenas de

las coronas de Guarrazar.

La iglesia de Santo Adriano de

Tuñón poseía una estructura de tres naves, separadas por pilares, pórtico

tripartito y cámaras en los extremos de las naves laterales. Este templo es el

que más se aparta de las tradiciones del arte astur clásico.

Pertenecen también a este periodo San

Salvador de Priesca, Santiago de Gobiendes, la iglesia de

Deva (siglo X), la iglesia de San Salvador de Fuentes (de

principios del siglo XI) y otras obras de menor importancia.

En el siglo IX y bajo el reinado de Alfonso II

la situación bélica de los primeros empujes musulmanes se fue aplacando y con

la ayuda de la progresiva implantación de monasterios comenzó la repoblación

desde el norte hacia la Meseta (ampliándose esta repoblación en el

siglo X), y desde el sur por parte de los mozárabes hacia la Meseta y

hacia más al norte, incluidas las tierras catalanas. Esta repoblación llegará a

su cenit durante los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII. La

mayoría de estos monasterios de repoblación fueron transformados con la llegada

del románico. En muchos de ellos sólo quedó algún vestigio mozárabe y en otros

quedó la fábrica entera, como en San Miguel de Escalada.

Iglesia mozárabe de San Miguel de

Escalada (Provincia de León).

El alarmante cambio de milenio con

los temores de grandes desastres y final apocalíptico del mundo se

manifestó en España en forma de terribles enfrentamientos, primero con las

incursiones normandas en tierras gallegas, donde varias ciudades fueron

arrasadas y saqueadas, y luego con las acometidas y razias del

peligroso Almanzor, que a su paso saqueó e incendió un número considerable

de localidades de los reinos y condados cristianos. Pasados estos años de gran

inestabilidad, los reyes y condes cristianos pudieron pensar de nuevo en el

avance de la Reconquista y en la repoblación. Se reanudaron las peregrinaciones

del Camino de Santiago protegido por los reinos de

Navarra y sobre todo de Aragón, que dieron lugar al asentamiento de

la arquitectura cristiana románica, que fue dejando su presencia a lo largo de

todo el siglo XI. Más tarde, la gran relación y amistad de Alfonso VI con los

monjes de Cluny, el matrimonio de sus hijas con

príncipes borgoñones y la política de este rey abierta a las

renovaciones europeas, dieron como resultado la consolidación del románico como

arte a seguir no sólo en el Camino de Santiago sino en el resto de las tierras

gobernadas por este rey.

En Cataluña, el auténtico promotor del románico

fue el abad Oliba, que en 1008 era abad de los monasterios

de Ripoll y San Miguel de Cuixá. Viajó a Roma en varias

ocasiones y debió ser por tierras italianas donde conoció la labor constructora

de los canteros lombardos, a quienes introdujo en su tierra catalana,

donde el grupo o los grupos de canteros comenzaron a levantar o reconstruir un

sinfín de iglesias de estilo románico pero con características y ornamentación

lombarda. Además de las técnicas lombardas, la arquitectura inicial catalana

se vio mezclada con tradiciones indígenas, visigodas y mozárabes. Un buen

ejemplo puede mostrarse en San Pedro de Roda, consagrada en 1022.

Este primer románico lombardo se extendió

también por tierras aragonesas cuyas pequeñas iglesias rurales se vieron

influenciadas al mismo tiempo por tradiciones hispánicas.

Artistas

y profesionales

En la Edad Media el concepto de la

palabra arquitecto tal y como se concebía entre los romanos se perdió

totalmente dando paso a un cambio de nivel social. La tarea del antiguo

arquitecto vino a recaer sobre el maestro constructor, un artista que en

la mayoría de los casos tomaba parte en la propia construcción junto con la

cuadrilla de obreros que tenía a sus órdenes. El maestro constructor era quien

supervisaba el edificio (como lo hacía el antiguo arquitecto) pero al mismo tiempo

podía ser un artesano, un escultor, carpintero o cantero. Este personaje se

educaba por lo general en monasterios o en grupos de logias masónicas

gremiales. Muchos de estos maestros constructores fueron los autores de

bellísimas portadas o pórticos, como el de la catedral de Santiago de

Compostela hecho por el maestro Mateo o el pórtico de Nogal

de las Huertas en Palencia, del maestro Jimeno, o la portada norte de

la iglesia de San Salvador de Ejea de los

Caballeros (provincia de Zaragoza) del maestro de Agüero.

Toda obra arquitectónica románica se componía

de su director (maestro constructor), un maestro de obras al frente de un

grupo numeroso formando cuadrillas de picapedreros, canteros, escultores,

vidrieros, carpinteros, pintores y otros muchos oficios o especialidades, que

se trasladaban de un lugar a otro. Estas cuadrillas formaban talleres de los

que a veces salían maestros locales que eran capaces de levantar iglesias

rurales. En este conjunto no hay que olvidar al personaje más importante,

el mecenas o promotor, sin el cual la obra nunca se habría llevado a

cabo.

Por los documentos que se han conservado en

España sobre contratos de obras, litigios y otros temas, se sabe que en las

catedrales se destinaba una casa o alojamiento para vivienda del maestro y su

familia. Existen documentos de litigios en que se habla del problema de la

viuda de algún maestro donde reclama para sí y los suyos dicha casa a

perpetuidad. Este hecho llegó en algún caso a suponer un verdadero conflicto,

pues era necesario que el maestro heredero de la obra ocupase la vivienda.

En algunos casos los maestros constructores

tenían que comprometerse con la obra de por vida, si ésta era de larga

duración, como fue el caso del maestro Mateo con la construcción de

la catedral de Santiago, o el maestro Ramon Llambard (o Raimundo

Lambardo) con la Catedral de Santa María de Urgel. Existía una norma

exigida en los contratos que los maestros debían cumplir siempre: su presencia

diaria a pie de obra y el estricto control de los trabajadores y de la marcha

del edificio. Para la preparación de materiales y labra de la piedra se

edificaba siempre una casa de obra. Muchos documentos del siglo XIV

hablan de esta casa:

La obra de iglesia de Burgos que há unas

casas cerca de la dicha iglesia en que tienen todas las cosas que son menester

para la dicha obra; e los libros de las cuentas é todas las otras herramientas

con que labran los maestros en la dicha obra.

Los

canteros

Formaban el grueso de trabajadores en la

erección del edificio. El número de canteros podía variar según dictaba la

economía del lugar. Algunas de estas cifras se conocen, como la de

la catedral Vieja de Salamanca, donde trabajaban entre 25 y

30. Aymeric Picaud en su Codex Calixtinus aporta el dato:

[…] con aproximadamente otros 50

canteros que allí trabajaban asiduamente, bajo la solícita dirección de don

Wicarto […]

Relieve de la iglesia de la Magdalena

en Tudela (Navarra), representando a los oficios entre ellos un cantero.

Estos canteros y el resto de trabajadores

estaban exentos de pagar tributos. Según su especialización se distinguían en

dos grupos: los que se dedicaban a una labra especial de gran calidad

(verdaderos artistas escultores) y que iban a su ritmo, dejando en el lugar su

obra terminada y a la espera de ser colocada en el edificio y los que eran

trabajadores fijos, que levantaban los edificios piedra sobre piedra y

colocaban a su tiempo aquellas piezas de calidad o relieves labrados por el

primer grupo. Esta forma de trabajar podía dar lugar a un desfase cronológico

en las piezas colocadas al cabo del tiempo, desfase que en muchos casos ha

llegado a ser un gran problema para los historiadores a la hora de datar un

edificio.

Existía también un grupo de obreros no

cualificados que trabajaban en lo que se les mandase. En muchos casos esta

gente ofrecía su trabajo o prestación como un acto de piedad pues como

cristianos se sabían conscientes de estar colaborando a una gran obra dedicada

a su Dios. En cualquier caso, recibían una retribución que podía ser por jornal o

por destajo. En los documentos aparecen muchos nombres en listas de

jornales que además no eran arbitrarios, sino que estaban bien regulados.

Entre los cistercienses se les

conocía como cuadrillas de ponteadores, compuestas por legos o monjes

que se trasladaban de una comarca a otra, siempre bajo la dirección de un monje

profesional, cuyo trabajo consistía en allanar terrenos, abrir caminos, o

levantar puentes.

Anonimato

y firma de los artistas

Firma de Arnaldo Cadell, en el

monasterio de Sant Cugat.

La mayoría de las obras románicas son anónimas

en el sentido de carecer de una firma o documento que acredite la autoría.

Incluso si la obra está firmada los historiadores especialistas tienen a veces

dificultades para distinguir si se hace referencia al verdadero autor o al

promotor de la obra. Otras veces, sin embargo, la firma viene seguida o

precedida de una explicación que aclara si se trata de uno u otro

personaje. Arnau Cadell lo dejó bien claro en un capitel de Sant

Cugat: Esta es la imagen del escultor Arnau Cadell que construyó este

claustro para la posteridad.

HEC EST ARNALLI SCULPTORIS FORMA CATELLI QUI CLAUSTRUM TALE

CONSTRUXIT PERPETUALE

Lo mismo que Rodrigo Gustioz quiso

inmortalizarse por su financiación de un arco en Santa María de Lebanza: Hizo

este arco Rodrigo Gustioz, hombre de Valbuena, soldado, orad por él.

ISTO ARCO FECITRODRICUS GUSTIUT VIR VALDEBONUS MILITEORATE

PRO ILLO

Y en un capitel aparece la noticia de otro

promotor:

El prior Pedro Caro hizo esta iglesia,

casa, claustro y todo lo que aquí está fundado en el año 1185.

En otros casos es el estudio sistemático de la

escultura junto con la arquitectura lo que hace a los historiadores sacar las

conclusiones. Así, se sabe que en la catedral de Lérida trabajó como

maestro constructor Pere de Coma desde 1190 hasta 1220, pero durante

ese periodo se detecta la presencia de varios talleres de escultura bien

diferenciados. El mismo estudio realizado en la catedral de Santiago de

Compostela hace suponer al maestro Mateo como director de la fábrica

y director de sucesivos talleres que presentan una evolución estilística

llevada a cabo por manos diferentes pero bajo una misma dirección coherente.

El hecho de que la mayoría de las obras

románicas se hayan mantenido en el anonimato ha hecho desarrollar la teoría de

que el artista consideraba que no era persona apropiada para plasmar su nombre

en las obras dedicadas a Dios. Pero, por un lado, las pocas obras civiles que

se conservan tampoco aparecen firmadas y por otro, tal opinión es contrarrestada

con una larga lista que se podría dar de artistas que sí firman sus obras,

entre los que destacan:

·

Raimundo

de Monforte, que aparece en documentación de 1129 contratado para edificar

la catedral de Lugo.

·

Pedro

Deustamben, que aparece en un epígrafe funerario de San Isidoro de

León como constructor de las bóvedas.

·

Raimundo

Lambard o Lambardo, que trabajó desde 1175 en la catedral de Urgel.

·

Los

maestros Bernardo el Viejo, Roberto y Esteban que intervinieron en la

catedral de Santiago de Compostela.

·

El

maestro Pere de Coma, que trabajó a finales del siglo XII en la catedral

de Lérida.

·

El

maestro Micaelis, que trabajó en varias iglesias y ermitas del norte

de Palencia, y dejó su retrato trabajando en la Iglesia de San Cornelio y

San Cipriano de Revilla de Santullán.

Micaelis me fecit en Revilla

de Santullán (Palencia).

Se podría continuar la lista con muchos más

nombres aparecidos bien en la propia piedra a modo de firma, bien en documentos

de contratación, como demostración de que el hecho de darse a conocer no estaba

ni prohibido ni desaconsejado. Lo que sí es difícil distinguir en muchos de

los casos es el rango de su oficio pues a veces podían ser arquitectos,

canteros especializados o escultores de determinadas piezas. A todos ellos se

les solía llamar magister y todos llegaron a desarrollar su oficio

gracias al deseo y al mandato de los promotores y mecenas.

Promotores

y mecenas

En el mundo del románico tanto el promotor de

las obras como el mecenas y el financiador son los verdaderos protagonistas de

la obra arquitectónica o de profesional de llevarlas a cabo con rigor

matemático) y son los que estimulan y engrandecen los proyectos. Los promotores

se encargaban además de contratar y llamar a los mejores artistas y arquitectos

que trabajaban gracias a su impulso y entusiasmo. Sobre todo, en escultura y

pintura, el artista estuvo totalmente sometido a la voluntad de los poderosos

mecenas y promotores, sin cuya intervención jamás se habría realizado la obra.

El artista del románico se adaptaba a la voluntad de estos personajes dando a

la obra lo mejor de su oficio y conformándose con la satisfacción del trabajo

bien hecho sin tener ni deseos ni sospecha de poder adquirir una fama mundial

tal y como se empezó a desarrollar a partir del Renacimiento. El orgullo de la

labor bien hecha y el reconocimiento de sus compañeros y mecenas era el mayor

de los premios y por eso a veces este orgullo les llevaba a expresarlo de

manera muy simple en alguno de sus trabajos terminados

En España los reyes y una minoría de la nobleza

implantaron tempranamente las nuevas tendencias del románico (que llevaban

consigo una renovación benedictina y una aceptación de la liturgia

romana), mientras otra parte de la nobleza y la mayoría de los obispos y monjes

se mantuvieron aferrados a las viejas costumbres y a la liturgia hispana.

Sin embargo, el románico triunfó plenamente y esto se debió sobre todo a los

mecenas y promotores que llevaron a cabo grandes obras a partir de las cuales

se fue desarrollando el nuevo estilo por toda la mitad norte de

la península ibérica.

Abad Oliba: Este personaje fue

mecenas, promotor y gran impulsor del arte románico en Cataluña desde fecha muy

temprana. En el año 1008 fue nombrado abad del monasterio de Ripoll y del

monasterio de Cuixá y diez años después fue nombrado obispo de Vich. Sus

viajes a Roma (1011 y 1016) y sus contactos con el monacato franco supusieron

el conocimiento de la liturgia romana y su introducción en la Iglesia catalana.

La reforma benedictina de Cluny había influido bastante en Cuixá con quien

Oliba mantenía estrechas relaciones. Oliba adoptó pues las normas de Cluny,

tanto en arquitectura como en costumbres y bajo su patrocinio y dirección se

llevaron a cabo las grandes reformas, los edificios nuevos o en otros casos las

simples ampliaciones para adecuarse a las necesidades de los nuevos tiempos. En

todas estas primicias procuró el abad Oliba estar presente: en consagraciones,

reuniones en que se discutía lo concerniente a alguna construcción, etc. Oliba,

en un periodo comprendido entre 1030 y 1040, fue el impulsor de edificios tan

importantes como:

·

Iglesia

de San Vicente de Cardona, totalmente replanteada.

·

Monasterio

de Montserrat y Montbuy.

·

Monasterios

de Ripoll, Cuixá, San Martín de Canigó, Vich, en cuyas

obras intervino personal y directamente.

·

San

Pedro de Roda.

·

Catedral

de Gerona.

Reyes y nobleza en León y Castilla: Los

primeros promotores y entusiastas del arte románico en este espacio geográfico

fueron Fernando I y su esposa Sancha de León.

Patrocinaron y facilitaron la llegada de

artistas extranjeros, introductores de las nuevas técnicas y tendencias.

Emplearon cuantiosas sumas en la construcción de grandes iglesias, pero sobre

todo el rey Fernando favoreció con sus dádivas al monasterio de Cluny al que

concedió la cantidad de 1000 piezas de oro, razonando:

[…] para remedio de mis pecados […]

Su hijo Alfonso VI heredó de su padre

la admiración por Cluny (a cuyo monasterio regaló en 1077 2.000

dinares de oro para financiar las obras del Cluny III) y fue el más grande

propagador de la arquitectura románica y el introductor "oficial"

de la liturgia romana en todos los monasterios e iglesias de su reino,

comenzando por el monasterio de Sahagún que fue el pionero y el más famoso de

su época.

Alfonso VII fue otro gran promotor-mecenas

del románico de su tiempo que coincidió con la arquitectura cisterciense.

Protegió e hizo numerosas donaciones a los grandes monasterios situados en su

reino.

La nobleza también actuó en algunos casos como

promotora y donante para la construcción de grandes fábricas. Así

el Monasterio de San Salvador de Oña fue fundado por el conde de

Castilla Sancho García, el promotor de San Pedro de Arlanza fue

el conde Gonzalo Fernández de Burgos, la promotora de Santa María de

Valbuena fue Estefanía de Armengol (nieta del conde Ansúrez), y así

muchos más.

Diego Gelmírez: Obispo de Compostela,

se encargó de seguir las obras de la catedral que se habían interrumpido en

1088. Fue el verdadero impulsor de la magnificencia del templo compostelano en

estilo románico. Sus biógrafos le denominaron "obispo y sabio

arquitecto":

Ipse quoque episcopus, utpote sapiens

architectus

Viajó por toda Europa, aprendiendo y asimilando

las nuevas tendencias del románico que después dejarían impronta en los más de

60 edificios construidos o remodelados bajo su tutela y mecenazgo, entre los

que se encuentran:

·

Catedral

de Santiago

·

Palacio

episcopal

·

Dependencias

para los canónigos

·

Hospital

·

Nueve

iglesias en el mismo Santiago

·

Otras

veinte iglesias en el término

·

Monasterios,

castillos, etc.

También en Galicia fueron buenos

promotores Raimundo de Borgoña (yerno de Alfonso VI) y su

esposa Urraca.

Puertas de las Platerías de

la catedral de Santiago de Compostela, mandada a construir por el obispo

Gelmírez.

Escuelas de arquitectura en España

En España no se distinguen fácilmente escuelas

geográficas de arquitectura como ocurre en Francia, porque todos los tipos que

pueden darse aparecen mezclados. Sin embargo pueden presentarse algunos

ejemplos de edificios que siguen claramente, si no en su totalidad sí en gran

parte, algunas de estas escuelas francesas:

·

Escuela

de Auvernia, con la catedral de Santiago de Compostela y la Basílica de

San Vicente en Ávila.

·

Escuela

de Poitou, con Santo Domingo de Soria y la mayoría de las iglesias

catalanas del siglo XII, como Sant Pere de Roda y San Pedro de

Galligans.

·

Escuela

de Perigord, cuyos ejemplares pertenecen ya a la transición hacia el gótico,

como la colegiata de Toro (salvo la cúpula que es de influencia bizantina).

Ejemplos

de las escuelas de arquitectura en España

Basílica de San Vicente

(Ávila) (escuela de Auvernia)

Iglesia de Santo

Domingo de Soria (escuela de Poitou)

Portada de la Colegiata de Toro (escuela

de Perigord)

Sant Pere de Roda (escuela de

Poitou)

Variantes

locales

Cada reino, comarca o región geográfica de la

península, así como algunos acontecimientos humanos (como el Camino de

Santiago), marcaron un estilo característico influenciado por el propio

ambiente geográfico, por la tradición, o simplemente por las cuadrillas de

canteros y constructores contratados que se desplazaban de un lado a otro. Como

consecuencia de esto, en la arquitectura románica de España puede hablarse de

un románico catalán, románico aragonés, románico

palentino, románico de Castilla y León, etc.

Otra circunstancia a tener en cuenta es la

pervivencia de los mudéjares en las poblaciones, que formaban cuadrillas de

obreros y artistas que dieron un sello muy especial a los edificios. Es lo que

se conoce como románico de ladrillo o románico mudéjar.

Iglesia de San Lorenzo en Sahagún,

de estilo románico-mudéjar.

Etapas del románico

En España como en el resto de mundo cristiano

de Occidente, el arte románico se desarrolló durante tres etapas con

características propias. La historiografía ha definido esas etapas con los

nombres de primer románico, románico pleno y tardorrománico o

también llamado románico tardío.

Primer románico: su arquitectura

comprende un área geográfica bien definida que discurre desde el norte de

Italia, Francia mediterránea, Borgoña y tierras catalanas y aragonesas en

España. Se desarrolló desde finales del siglo X hasta mediados del XI, salvo en

lugares aislados. En esta época del románico no hubo pintura ni miniatura ni

tampoco escultura monumental.

Románico pleno: se desarrolló desde

Oriente hacia Lisboa y del sur de Italia a Escandinavia. Se

difundió gracias a los movimientos monásticos, a la unidad del culto católico

con la liturgia romana y a las vías de comunicación a través de los caminos. Comenzó

su despegue hacia la primera mitad del siglo XI y continuó hasta mediados del

siglo XII. Los mejores ejemplos se dan en las llamadas iglesias de

peregrinación que en España tienen su representación en la catedral de Santiago

instalándose también en territorios de repoblación. Se caracteriza por la

inclusión de la escultura monumental en portadas y tímpanos y por la decoración

y labra de los capiteles, molduras, impostas, etc.

La catedral de Jaca fue uno de los

primeros templos (si no el primero) que se levantó con las ideas estéticas y

arquitectónicas de este románico pleno que entraba en la península con grandes

influencias del estilo románico francés. La decoración de sus impostas y arcos

románicos con el tema geométrico del ajedrezado marcó un ejemplo a seguir en

muchos de los edificios que se fueron fabricando posteriormente, dando el

nombre de jaqueado o ajedrezado jaqués.

Puerta

de la Lonja Chica de la catedral de Jaca, primer edificio de románico pleno en

España.

Tardorrománico: cronológicamente se

distribuye desde el final del románico pleno hasta el primer cuarto del siglo

XIII en que comienza a triunfar el arte gótico.

Comienzan a aparecer los arcos apuntados, al

principio como simple recurso constructivo y más tarde como arte ornamental.

Casi todas las iglesias de los monasterios del Císter se construyen con estos

arcos al mismo tiempo que se siguen usando los pesados contrafuertes y las

arquerías de medio punto propias del pleno románico.

Se detecta una inspiración directa en las obras

de la Antigüedad, así como valores estéticos bizantinos junto con un

naturalismo idealizado demostrado en el interés por la Naturaleza.

Se

aprecia perfectamente el jaqueado en la torre y muro de la iglesia de San

Martín de Frómista.

Esta evolución en el arte, se puede ver también

en la escultura. Poniendo como ejemplo, el Pórtico de la Gloria de la catedral

de Santiago de Compostela, que posee unas características que permiten

considerarla como obra románica de transición al gótico.

Frente a la estatua-columna del románico

primero, se pueden ver un cambio en la proporción de los personajes, y una

comunicación entre ellos. La figura del románico tardío comienza un proceso de

individualización por el cual cada una adquiere una serie de características,

tales como la disposición de sus vestidos, o los rasgos de sus rostros.

La

construcción de los edificios románicos en España

En lo concerniente a España, los edificios

románicos religiosos no alcanzaron nunca la monumentalidad de las

construcciones francesas, o de las construcciones que más tarde levantaría el

arte gótico. Los primeros edificios tenían gruesos muros y pequeños vanos por

los que entraba del exterior una tenue luz. Después hubo una evolución en la

construcción de los muros que permitió aligerarlos y abrir ventanas más

grandes.

Los edificios monásticos fueron los más

numerosos compartiendo importancia con las catedrales. En las ciudades

surgieron iglesias y parroquias y en las localidades pequeñas se fueron

levantando un sinfín de pequeñas iglesias conocidas como románico rural.

Iglesia románica rural de San Martín

de Mondoñedo (Lugo).

Véase

también: Iglesias

románicas del Valle de Bohí

Los materiales

El material más preciado pero también el más

caro fue la piedra. Los canteros se ocupaban de tallarla con el escoplo y

siempre detectando la cara buena del bloque; así la convertían en sillares que

se disponían generalmente en hiladas horizontales y otras veces, de canto. Casi

siempre se utilizaban rocas duras. También se utilizaba la mampostería,

con piedra labrada en las esquinas, ventanas y puertas. Si la piedra era

difícil de conseguir, porque el lugar geográfico correspondiente carecía de

canteras, o porque resultaba muy cara en determinados momentos, se utilizaba el

ladrillo cocido, la pizarra o cualquier tipo de sillarejo. El acabado

final era de pintura y revoco, tanto para la piedra como para el mampuesto

y los demás materiales, de tal forma que, una vez pintados los paramentos, no

se podía distinguir si debajo había uno u otro material. El colorido en la

arquitectura románica fue generalizado, lo mismo que lo había sido en los

edificios romanos.

Los cimientos

Teniendo en cuenta el tipo de edificio que se

iba a construir, los materiales que se iban a emplear y el terreno que lo

soportaría, los constructores medievales hacían todo un estudio previo para

la cimentación. Primeramente se excavaban las zanjas a gran

profundidad y se rellenaban de piedras y escombro. Las zanjas se distribuían en

virtud de los muros que irían sobre ellas y se hacían otras en sentido

transversal para unir entre sí las crujías y reforzar los pilares de

los arcos transversales. Los cimientos constituían toda una red que

prácticamente dibujaba la planta del templo, diferenciándose así de la

cimentación aislada para soporte de pilares utilizada en el estilo gótico. En

algunas iglesias destruidas no queda más que esta cimentación proporcionando a

los arqueólogos un buen material de estudio. Con estos restos de cimientos a la

luz se puede conocer aproximadamente el espesor de los muros, aunque se sabe

que en este sentido los constructores exageraban bastante y hacían las zanjas

excesivamente profundas y los cimientos excesivamente gruesos por temor a los

derrumbes.

Bóvedas, cúpulas y techumbres

En el primer románico muchas de las iglesias

rurales se cubrieron todavía con techumbre de madera, sobre todo en Cataluña y

muy especialmente en el valle de Boí cuya renovación al románico de

antiguas iglesias la hicieron unos constructores lombardos que cubrieron las

naves a dos aguas con estructura de madera, respetando absolutamente las viejas

tradiciones de esta región. Sin embargo, el ábside se remató siempre en estas

iglesias con bóveda de horno.

A lo largo del siglo XI se fueron cubriendo

las naves con la bóveda de cañón, de medio cañón o de cuarto de

cañón, recurso empleado en el románico de toda Europa, y más tarde se empleó

la bóveda de arista. En Cataluña estas bóvedas de cañón se emplearon sin

refuerzos, mientras que en Castilla y León se utilizaron los arcos

fajones como apoyo. El empleo de la bóveda de arista (originada

por el corte perpendicular de dos bóvedas de cañón) había sido olvidado y fue retomado

por los grandes maestros constructores. La bóveda de arista a su vez dio paso a

la bóveda de crucería, recurso muy frecuente en la arquitectura gótica.

Se dio también el tipo de bóveda

llamado helicoidal usado exclusivamente en las escaleras de las

torres. Se dan ejemplos en San Martín de Frómista, San Pedro de

Galligans y San Salvador de Leyre entre otras.

En los claustros de los monasterios y de las

catedrales se edificaron las bóvedas en rincón, que son aquellas que

resultaban del encuentro de dos pandas de un claustro. Las soluciones

para este tipo de bóvedas no eran muy fáciles, por lo que los constructores

echaban mano a trucos y disimulos que les proporcionaban un buen resultado y

muy aparente a simple vista.

Bóveda de la iglesia románica

de Torres del Río (Navarra).

Bóveda de horno en

el monasterio de San Pedro de Roda.

En el encuentro de la nave mayor con el crucero

se elevaron las cúpulas con cimborrio cuyo centro

estaba perforado con linterna para dar paso a la luz

exterior. Las cúpulas de la arquitectura románica española alcanzaron una gran

importancia. Se introdujo la construcción de cúpulas cuyo tambor apoyaba

sobre un cuadrado con la ayuda de las trompas. La introducción de este

sistema se debió a tres influencias:

·

El

camino desde Oriente, por las comunicaciones con Bizancio y otros

lugares, de tipo religioso, político o comercial.

·

La

influencia de las cuadrillas de constructores lombardos, maestros en

desarrollar la cúpula sobre trompas. Se extendió un gran número de estas

cúpulas por los condados de Cataluña, sobre todo en el siglo XII.

·

La

influencia aquitana, donde la cúpula es un elemento representativo.

La variedad de construcción de

estas cúpulas es notable; se pueden ver:

·

Cúpula

octogonal apoyada en trompas (sobre todo en Cataluña).

·

Cúpula

esférica sobre trompas, con o sin nervios (en Aragón).

·

Cúpula

esférica sobre trompas, sin nervios (en las zonas de Palencia, Cantabria y

Soria).

·

Cúpula

esférica sobre trompas, con nervios (en las tierras de Segovia).

·

Cúpula

esférica sobre pechinas, sin nervios o con nervios y con altura de

linterna (tierras de Salamanca).

En la época tardorrománica se apreció una

influencia bizantina aportada por los peregrinos, especialmente en

las catedrales de Zamora, Salamanca y colegiata de Toro donde se

construyeron las conocidas como cúpulas del Duero; son cúpulas

gallonadas, con un tambor cilíndrico con ventanales sobre pechinas

(sustituyendo a las tradicionales trompas), del cual arrancan ocho arcos que se

cruzan en la clave con un despiece de 16 cascos

llamados gallones.

Cúpula gallonada, en fábrica de piedra,

de la catedral de Zamora.

Arcos

En España el arco más usado y

característico fue el de medio punto aunque se usó también

el arco de herradura y el arco apuntado. El arco de medio punto

fue empleado exclusivamente a lo largo del siglo XI y primera mitad del XII. Si

se quería alcanzar determinadas alturas se hacían muy peraltados, como

en San Juan de las Abadesas. Muchos arcos se construyeron doblados con la

intención de que adquirieran mayor resistencia. Más tarde, en las portadas, los

arcos de medio punto se fueron formando con arquivoltas, es decir,

sucesión de arcos concéntricos decorados con simples molduras o con

ornamentación vegetal o geométrica.

Portada

románica con arquivoltas de San Pedro (Ávila).

Los arcos apuntados son originarios de Oriente;

se desconoce la fecha exacta de su empleo en el románico de España, aunque los

historiadores barajan algunas fechas basándose en edificios que contienen en

alguna de sus zonas uno o varios arcos apuntados que a veces engendran toda una

bóveda.

Son edificios que corresponden al primer cuarto del siglo XII, como la

catedral de Lugo y Santa María de Tarrasa. El empleo primitivo de estos

arcos se hizo como elemento de construcción que aportaba muchas ventajas. Fue

un gran avance arquitectónico que los monjes cistercienses supieron ver desde

el principio.

Portada Norte, románica, de la catedral

de Lugo

El arco de herradura, aunque propio de tiempos

anteriores, se utilizó también en algunos edificios del románico español. Era

un arco heredado de la arquitectura visigoda, sobre todo en Cataluña por la

tradición de los visigodos de la Septimania (puertas de Santa María

de Porqueras, arcos fajones de San Pedro de Roda), y también de

influencia islámica, sobre todo en Andalucía y Extremadura.

Otros ejemplos con arcos de herradura son:

Iglesia de Santa Marta de Tera (Zamora) en los

vanos de acceso a los brazos del crucero.

·

Catedral

de Ávila, en los arcos del antiguo triforio.

·

Basílica

de Santa Eulalia de Mérida, puerta de acceso y en el interior de los ábsides.

·

Iglesia

de San Miguel de Córdoba, en una puerta lateral y en la capilla del

baptisterio.

·

Ermita

de San Martín en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).

Santa María de Porqueras

Arcos

fajones de San Pedro de Roda (Gerona)

Iglesia de Santa Marta de Tera

Basílica

de Santa Eulalia de Mérida

Iglesia de San Miguel de Córdoba

El arco lobulado es bastante común.

Se trata de una forma artística de presentar el arco de medio punto y más tarde

el apuntado. En España estos arcos son de clara influencia islámica, teniendo

como ejemplo principal el antiguo Mihrab de la mezquita de

Córdoba.

Arco

poliglobulado de la iglesia de N.S. de la Asunción en Duratón.

Contrafuertes

Los contrafuertes son gruesos muros

continuos, verticales, que se colocan a los lados de un arco o bóveda para

contrarrestar su empuje. Se colocan también en los muros exteriores de las

naves de las iglesias o de los claustros. En la arquitectura románica son

siempre visibles siendo uno de los elementos que más la caracterizan, sobre

todo en la arquitectura española, salvo en la zona de Cataluña donde la

construcción se hizo adoptando un mayor grosor de los muros.

Contrafuertes. Monasterio de Santa

María la Real de Las Huelgas de Burgos.

El contrafuerte tiene una forma prismática que

suele mantener en toda su altura, aunque hay algunas variantes como aquellos

que imitan una pilastra estriada con capitel (San Juan de Rabanera en

Soria). A veces ofrece un escalonado sencillo o complicado con varios cuerpos

en disminución, en la catedral de Cuenca o en el monasterio de

Fitero cuyos contrafuertes de los ábsides tienen forma rectangular en la

base y va cambiando su perfil de manera caprichosa.

Muchos de los monumentos de Galicia ofrecen

unos contrafuertes unidos entre sí por un arco, formando así un muro compuesto.

Se puede ver un ejemplo en la fachada lateral de la catedral de Santiago.

Cubiertas

Los edificios se cubrían con un tejado que

podía estar hecho de distintos materiales:

·

Piedra

(muy frecuente). Se pueden ver aún estas cubiertas en la torre del Gallo de

la catedral Vieja de Salamanca y en la catedral de Ávila.

·

Teja,

material siempre renovado porque resiste mal el paso del tiempo.

·

Escamas

vidriadas, material poco frecuente. Se encuentra en el chapitel de la

torre de la Antigua de Valladolid.

·

Pizarra,

sobre todo en lugares donde este material es abundante, principalmente en

Galicia.

La Torre del Gallo, catedral vieja de

Salamanca

Las torres

En los edificios españoles las torres se pueden

ver ubicadas en diferentes puntos de la iglesia, en los laterales, sobre el

crucero y en casos muy especiales sobre el tramo recto del ábside, como ocurre

en las iglesias de la ciudad de Sahagún en León. Esta colocación se

debió a que, al estar construidas en ladrillo (material menos consistente que

la piedra) fueron buscando el lugar de mayor resistencia que era siempre el

emplazamiento de los ábsides. La fachada con dos torres no es muy usual y se

suele ver sólo en templos de gran importancia.

Torre románica de la iglesia de La

Antigua en Valladolid.

Las torres sirven como campanarios, sobre todo

en el románico de Castilla y León; son las llamadas turres signorum. En

bastantes casos se erigieron como torres de defensa, sobre todo en los

territorios fronterizos conflictivos y su ubicación dependía de lo que se

quisiera defender, así la torre de la iglesia del monasterio de

Silos se colocó defendiendo al monasterio y la torre del monasterio

de San Pedro de Arlanza tuvo gran importancia defensora para todo el

recinto. El aspecto bélico de estas torres románicas fue evolucionando y

cambiando con el tiempo de manera que en el presente apenas puede adivinarse su

cometido de otras épocas. En muchos casos estas torres se elevaron pegadas a

los flancos de la iglesia, e incluso exentas.

Espadañas

Espadaña de la iglesia de Santa María

en Agullana.

Una espadaña es un elemento

arquitectónico que se construye generalmente sobre la fachada y que sirve para albergar

las campanas, en sustitución de una torre. Se eleva como continuación

vertical del muro y en ella se abren los vanos que van a recibir las campanas.

La espadaña es más fácil de erigir y más barata. En el románico español fueron

muy numerosas sobre todo en iglesias de menor tamaño del románico rural. Pueden

darse de un solo vano o de varios pisos escalonados. Se rematan generalmente en

punta o piñón.

En el románico

de Campoo y Valderredible pueden verse espadañas de todo

tipo. En otros lugares algunas son espectaculares como la

de Agullana en el Alto Ampurdán o la de Astudillo, con cinco

vanos y otras son más modestas como la del Monasterio de Santa María de

Valbuena en donde además sus vanos presentan una colocación muy especial.

La pintura como acabado de los edificios

En la época del románico no se consideraba que

un edificio estuviera acabado hasta que sus muros recibieran

la pintura apropiada. Los muros de las partes más importantes y

significativas (ábsides sobre todo) se revestían al interior con pinturas

iconográficas, muchas de las cuales han llegado hasta el siglo XXI, como las

pertenecientes a las iglesias del valle de Tahull.

Fachada de San Martín de Segovia

Los muros, tanto por dentro como por fuera, se

cubrían con una capa de pintura de un solo color y quedaban resaltadas con el

material original las impostas, vanos y columnas, aunque a veces incluso

se pintaban también con vivos colores: verdes, amarillos, ocres, rojos y

azules. Esta costumbre de pintar o revocar los edificios no fue nueva ni

exclusiva del románico de la Edad Media sino una herencia o continuidad de la

manera de construir en la Antigüedad.

Tanto si el material empleado era la piedra, el

sillarejo o el mampuesto como si era el ladrillo, el acabado final era una

superficie pintada. Así, en muchos casos no se diferenciaba al exterior si eran

de piedra o ladrillo, hecho que sólo se ha podido constatar con el raspado de

los revocos. El remate de pintura dio a los edificios una protección contra las

agresiones ambientales que desapareció a partir del siglo XIX cuando se

aplicaron las teorías de dejar al descubierto los materiales de construcción.

Algunas de estas pinturas han quedado en

ciertos edificios, como testimonio del pasado, tanto en paredes como en

esculturas o capiteles. En la fachada de San Martín de

Segovia todavía en el siglo XX podía verse restos de pintura, testimoniada

y descrita por el historiador español Marqués de Lozoya. A veces el

esculpir las cestas de los capiteles resultaba demasiado caro y se dejaban

completamente lisos para que el pintor los rematase con motivos vegetales o

historiados. En la iglesia de San Payo de Abeleda (Orense) se

conservan vestigios de pintura en algunos capiteles, que incluso han sido

repintados a lo largo de su historia y entre las ruinas del monasterio de

San Pedro de Arlanza se han encontrado fragmentos de capiteles con su

pintura original que pueden dar una idea de cómo estaba decorado el resto.

Los monjes cistercienses y

los premostratenses también pintaban las paredes de sus iglesias, de

blanco o de un color terroso claro y a veces perfilaban las juntas de los

sillares.

Capitel de la iglesia de San Payo

de Abeleda (Orense)

Monasterio de San Pedro de Arlanza

Capiteles, canecillos, frisos, tímpanos

y portadas

La escultura como decoración de los edificios

fue a partir del románico pleno algo tan común como necesario. Arquitectura y

escultura formaron un programa iconográfico inseparable. La idea de

la Iglesia (idea extendida y difundida por los benedictinos de Cluny), era

enseñar la doctrina cristiana a través de las esculturas y de las pinturas de

los ábsides y muros del interior. Los capiteles de las columnas,

los tímpanos, los frisos, los canecillos y las arquivoltas

de las portadas fueron profusamente decorados con historias del Antiguo y

del Nuevo Testamento. Pero estas esculturas no se limitaron a

descripciones religiosas sino que además surgieron una serie de temas profanos

igualmente importantes para el hombre de los siglos XI y XII, como podían ser

los trabajos del campo, el calendario (tal es el caso de los capiteles del

claustro de Santa María la Real de Nieva, del románico tardío), la guerra,

las costumbres, etc. En otros edificios se esculpieron animales reales,

mitológicos y simbólicos, incluso alegorías de vicios y virtudes (el mejor

ejemplo puede darse en los canecillos eróticos de la Colegiata de San

Pedro de Cervatos en el sur de Cantabria). No siempre fueron estas

decoraciones de tipo historiado o de animales; la decoración geométrica tuvo

mucha importancia al principio del románico y la decoración floral y vegetal

también. A menudo el tímpano esculpido o el friso siguen un programa

iconográfico junto con los capiteles de las columnas de las arquivoltas.

6º capitel de la galería oeste del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en

la provincia de Segovia, España. Escena con mujer haciendo ofrendas

al monasterio.

8º capitel de la galería oriental del claustro

de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en la provincia

de Segovia, España. Arado de los campos.

13º capitel de la galería oriental del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en

la provincia de Segovia, España.

Tercer capitel de la galería oeste del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en

la provincia de Segovia, España. Lobo matando a una oveja.

20º

capitel de la galería norte del claustro de la iglesia de Santa

María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, España. Plantas

surgiendo de la boca de un monje, alegoría de la predicación.

12º capitel de la galería meridional del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en

la provincia de Segovia, España. Dos basiliscos con los cuellos

enroscados, símbolos del mal, entre la Virgen con el niño y un monje.

17º capitel de la galería oriental del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en

la provincia de Segovia, España. Salvajes peludos montando sobre extraños

animales.

20º capitel de la galería meridional del

claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de

Segovia, España. Creación de Adan y Eva.

Cara B del 7º capitel de la galería

norte del claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva,

en la provincia de Segovia, España. Anunciación.

10º

capitel de la galería oriental del claustro de la iglesia de Santa

María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, España. Escudo de

armas de Castilla y Aragón con dos ángeles, en homenaje al rey Juan II y su

esposa la reina María de Aragón

Friso

en el claustro de la catedral de Gerona

Tímpano del pórtico de la iglesia

de Santa María Magdalena (Tudela).

Tejadillo de la colegiata de San Pedro

de Cervatos.

Pórtico

sur de Santa María de Uncastillo.

Puerta del Cordero de la basílica de San Isidoro de León.

La

iglesia

Los templos de la primera etapa son sencillos,

con una sola nave rematada por un ábside semicircular (sin crucero). El

prototipo de la iglesia románica, no rural y de tamaño medio presenta la planta

de un edificio basilical de tres naves con sus tres ábsides

semicirculares y un crucero. Durante todo el siglo XII se siguió realizando en

algunas zonas (como en la ciudad de Zamora) el tipo de templo de tradición

hispana de tres ábsides rectos y escalonados. Los planos de las iglesias se

iban adaptando a las necesidades litúrgicas según iba aumentando el número de

canónigos o de frailes que requerían más altares para sus funciones religiosas;

así fueron edificándose templos con absidiolos añadidos, al estilo benedictino

de Cluny. La fórmula de los largos cruceros donde podían disponerse más ábsides

fue adoptada en tiempos de la arquitectura cisterciense que es donde más

ejemplos pueden darse de este tipo de construcción. Este recurso fue adoptado

también por las catedrales (Tarragona, Lérida, Orense y Sigüenza). Existen

también ejemplos de plantas cruciformes con cabecera cuadrada, que dibujan

exactamente una cruz latina, como la iglesia de Santa Marta de Tera en

Zamora, del siglo XI o la iglesia de San Lorenzo de Zorita del Páramo (Palencia),

cuya cabecera en este caso no es cuadrada sino semicircular. Y plantas

circulares, con una sola nave, como la iglesia de San Marcos en

Salamanca, o la Veracruz en Segovia.

Plantas de a/ Catedral de Jaca en Huesca

b/ San Martín de Frómista (Palencia) c/ San Isidoro de León d/ Santiago de

Compostela

Planta de la iglesia de la Vera Cruz

(Segovia)

Sacristía

Las sacristías no existían en las

pequeñas iglesias o en las iglesias parroquiales en la época del románico. En

dichas iglesias se añadieron a partir del siglo XVI. Pero en las de los grandes

monasterios o de las catedrales sí se adaptaba un espacio en el claustro, en la

panda este, con una puerta de acceso a la cabecera.

Criptas

Cripta de la iglesia románica

de San Vicente de Cardona.

Las criptas son uno de los elementos

característicos del románico. En el primer románico su uso se extendió por

influjo de los francos. Fueron unos espacios construidos bajo la cabecera de la

iglesia y destinados a guardar las reliquias de los mártires cuyo

culto vino por influencia carolingia. Suelen tener tres naves con cubierta de

bóveda de arista, aunque hay ejemplares más especiales, como la cripta circular

con un pilar en el centro (Cuixá y San Pedro de Roda). A lo largo del

siglo XI fueron perdiendo importancia como receptoras de reliquias y se

empezaron a construir como algo práctico y necesario desde el punto de vista de

la arquitectura, adecuando así el terreno sobre el que se construiría la

iglesia (tal es la función de la cripta del monasterio de Leyre). A lo

largo del siglo XII se construyeron pocas criptas y las que se construyeron

fueron siempre por razones de desnivel del suelo. Más tarde se dio a algunas de

ellas una finalidad funeraria.

Cripta del monasterio de Leyre

Tribunas

Las tribunas eran galerías sobre las

naves laterales que servían para el seguimiento de la liturgia por parte de

personas importantes. No tuvieron apenas importancia en el románico de España,

siendo muy escasa su construcción. Se conocen dos ejemplos: San Vicente de

Ávila y San Isidoro de León.

La historiografía tradicional ha

supuesto que en esta última iglesia se trataba de un espacio especial para la

reina Sancha, esposa de Fernando I, pero estudios más recientes

demuestran que las fechas no concuerdan. Se tiene pocas noticias sobre este

añadido arquitectónico.

Triforios

Catedral de Santiago de Compostela,

triforio sobre la nave lateral.

Un triforio es una galería con

arquería que recorre la parte alta de las naves menores de una iglesia, por

debajo de los grandes ventanales de la nave mayor. A veces rodea también el

ábside a la misma altura. Su origen fue por pura estética, ya que si la nave

mayor era demasiado alta quedaba un espacio pesado entre los ventanales y los

arcos de sustentación de las naves laterales más bajas.

Al principio la arquería del triforio no se

hizo calada, pero después se pensó que podría servir para proporcionar luz y

ventilación, dejando al mismo tiempo un paso para servicios y vigilancia del

edificio. Esta construcción se pudo hacer porque las naves laterales se

adentran siempre en la central, quedando así un hueco aprovechable de la misma

profundidad que la anchura de dicha nave lateral. Este elemento tuvo su

verdadero desarrollo en la época del gótico. En la arquitectura románica

española los triforios son escasos pues en su lugar se suele dejar el muro

desnudo o bien se construye una arquería ciega.

Un buen ejemplar de triforio es el de

la catedral de Santiago de Compostela. Las naves laterales de este templo

tienen dos pisos y el triforio ocupa todo el segundo, recorriendo el edificio

entero y acusándose al exterior por una serie de ventanas que proporcionan luz

y al interior por arcos de medio punto. Otro ejemplo se da en la catedral

de Lugo, aunque en este caso no recorre todas las paredes. En San Vicente de

Ávila el triforio es una galería oscura que no cumple la misión de proporcionar

la luz del exterior.

En algunas iglesias de peregrinaje, en

ocasiones se utilizaba el triforio como zona de hospedaje nocturno para

peregrinos.

Pórticos y galerías

Pórtico

de la Gloria de la