Románico en las comarcas del Ripollès y

La Garrotxa (Girona)

Comarca del Ripollès

El Ripollès es una de

las comarcas septentrionales de Girona cuyo protagonista geográfico son los

Pirineos. En El Ripollès hay una elevada nómina de iglesias románicas donde se

combinan formas puramente lombardas con las del ya románico pleno

internacional.

Algunos de los hitos

más importantes son el Monasterio de Santa María de Ripoll, Sant Joan de les

Abadesses y Sant Cristòfol de Beget.

Ripoll

El municipio de Ripoll

es la capital administrativa del Ripollés, además de centro estratégico de

comunicaciones entre los dos grandes valles que forman la comarca, el de Ribes

y el de Camprodon. Este carácter de cruce de caminos deriva de su situación

geográfica en la confluencia de los ríos Ter y Freser, donde a finales del

siglo IX se construyó el monasterio de Santa Maria de Ripoll, origen de la

población. Para llegar a la villa sólo hay que seguir, desde Barcelona (o Vic),

la autovía C-1 7.

La población de Ripoll

tiene su origen en los asentamientos que se fueron estableciendo alrededor del

monasterio y de la iglesia parroquial de Sant Pere, construcciones consagradas

a finales del siglo IX. Las murallas que rodeaban el núcleo habitado transcurrían

desde el Sur del cenobio hasta la ribera de los ríos Ter y Freser, que le

ofrecían una protección natural. La actividad comercial e industrial ha estado

siempre muy arraigada en la población, con un mercado semanal del que se tiene

constancia desde el siglo X. Durante los siglos siguientes desarrolló una rica

actividad preindustrial, centrada sobre todo en la forja y en la manufactura de

armas de fuego. A partir del siglo XIX, la actividad empresarial de la

población se especializó en el sector textil.

Además del monasterio

de Santa Maria y de la vecina parroquia de Sant Pere, dentro del antiguo

recinto de la población se encontraba el templo medieval de Sant Eudald, que

fue totalmente destruido durante la Guerra Civil. El actual término municipal

de Ripoll contiene, además, numerosas iglesias de origen medieval, entre las

cuales Sant Jaume del Barretó, Sant Bartomeu de Llaés o Santa Maria del

Catllar.

Antiguo monasterio de

Santa Maria de Ripoll

El monasterio de Santa Maria

de Ripoll está situado en el centro del municipio de Ripoll. Durante la época

románica ocupó lugar destacado entre los monasterios benedictinos de la Marca

Hispánica por el itinerario cultural, arquitectónico y artístico desarrollado.

Desde el punto de vista

arquitectónico su carácter emblemático se fundamenta en los sucesivos edificios

que configuraron su iglesia monástica, y en una compleja red de espacios

sagrados que cobijaba el monasterio. Actualmente se conservan restos arqueológicos

y arquitectónicos del conjunto monumental románico, mal conocido por falta de

excavaciones y estudios específicos, pero avalados por una rica y

extraordinaria documentación escrita de la época, cuya lectura arquitectónica

ha aportado, nuevos datos sobre su construcción e identificación. Estas fuentes

también dan noticia de la existencia en el monasterio de un panteón condal

—iniciado por Wifredo el Velloso (+ 897), continuado después por la rama condal

de Cerdaña y besalú, finalmente cesó como tal con el ultimo conde, Ramón Berenguer IV (+1162)—, así como de diversas memorias funerarias a él

vinculadas, y sobre distintas capillas de devoción, entre las que destaca la

dedicada a la Madona, la más primitiva y en realidad origen del actual

monasterio benedictino de Ripoll.

Vista de la actual fachada principal

En época románica

(siglos IX-XII) se pueden distinguir tres etapas en la evolución del edificio

del templo monástico de Santa Maria: orígenes y antecedentes del monasterio

benedictino (siglo VII-888); la etapa de patronazgo condal (888- 1070) y la

etapa monástica (1070-1215), en la que se distinguen dos fases, la fase de

dependencia de San Víctor de Marsella (1070-1215) y la de abades independientes

1172-1215).

La primera etapa (siglo

VII-888), abordará los orígenes y construcciones anteriores al templo

reedificado por Wifredo el Velloso en el año 888. Sobre este período existe

cierta confusión ya que toda referencia anterior al año 880 —fecha del primer

documento que nombra la existencia de la domui Sanctae Mariae virginis in

monasterio rivipullense— es incierta al constar solo en “relatos” de

cronistas e historiadores (Pere Miquel Carbonell, Jerónimo Pujades, Narciso

Camós, Gregorio Argaiz, Domingo Portusachs, José María Pellicer, etc.) que no

citan la procedencia de los datos que dan. Según la traducción, el primer

cenobio en el valle de Ripoll se fundó durante el reinado de Recaredo

(586-601), y durante el reinado de Suintila (621 -631) un noble godo llamado

Recemiro completó en el año 626 la fábrica del monasterio.

Las razzias árabes de

718-730 provocaron el despoblamiento de la zona y el abandono del cenobio.

Según el cronista J. M. Pellicer, a fines del siglo VIII se restableció el

cenobio y fue dotado de varias iglesias. Pero, fue nuevamente destruido y

abandonado a causa de una incursión sarracena en el año 827, provocada por la

traición del noble Ainzón..

Una carta de donación

hecha por el presbítero Ariulfo en el año 880 es la primera fuente documental

que cita la existencia de la iglesia de Santa Maria en el monasterio ripollés (Ego

Ariuípfius presbiter,... Dono atque concedo domui Sanctae Mariae virginis in

monasterio Riopullense, ef ipsas ecclessias alias qui Ibidem sunt

tundatas, nomine Sancti Petri apostoli et in onore Sancti Iohannis martiris

Christi), y junto a ella a otras dos iglesias, una dedicada a san Pedro y

otra a san Juan bautista, ambas igualmente dependientes de Daguí, abad del

monasterio.

Los relatos antiguos

vinculan la iglesia de Santa Maria a una antigua imagen encontrada de la

Virgen, la cual después de su descubrimiento se colocó en una iglesia ella

dedicada en el valle de Ripoll Jerónimo Pujades en su Crónica Universal del

Principado de Cataluña, es quién recoge con más detalles este hecho. Hollada

pues lo santa imagen de la sacratísima Virgen y reina del cielo, fue llevado de

su cueva y colocada en lo iglesia que había entonces en aquel pequeño

monasterio obrando (…) infinitos milagros en los devotos. Esta descripción

informa del traslado de la imagen a una iglesia existente en un primitivo

cenobio anterior a la reedificación de 888, y datos recopilados posteriormente

confirman que en el monasterio de Ripoll se conservó hasta el siglo XVII una

capilla dedicada a la Virgen, situada en lugar distinto al templo monástico.

Narciso Camós, en 1657, ofreció la siguiente información del lugar antes de

edificarse el convento, y reedificarse dicha iglesia, tuvo ya capilla [la]

en el mismo lugar donde la descubrió el cielo con alguna particular maravilla (…);

no obstante que, aunque faltan sus noticias en escrito, quedan todavía para

perpetuar sus, memorias la antigua tradicion

y una cuevecita que hay en la pared del presbiterio, bajo su altar, la

cual se llama la cueva de Muestra Señora, aunque de poco tiempo a esta parte

está cerrada. Esta capilla permaneció olvidada y oculta al clausurarse en

el siglo. XVII, y convertirse después en lugar de enterramiento de abades y

monjes. En el siglo XIX, era conocida como cripta de Jos monjes, J. M.

Pellicer, E. Rogent y C. Barraquer dieron noticia de su existencia sin conocer

su función original.

En el año 2002-2003 a

partir de esta información se identificó dicha capilla y se sacó de nuevo a la

luz. Una losa sepulcral en la nave central ocultaba su acceso, levantada la

losa se halló un tramo empinado de escaleras que bajaban hacia una puerta de dintel

monolítico, una vez traspasada y después de algunos escalones más se accedía a

una capilla rectangular de 7'30 m x 5'00 m. x 3'50 m de altura, cubierta con

bóveda rebajada realizada con piedra sin trabajar. El muro orientado recto con

una ventana (?) centrada de doble vertiente (?), cegada con piedras, se

desconoce la resolución exterior, actualmente inaccesible Los muros laterales

presentan un banco continuo de obra. En el muro occidental se abren dos

puertas, la citada puerta de acceso desde la nave —de 0'95 m. de ancho—,

centrada y elevada respecto al nivel de pavimento de la capilla y otra en el

lado meridional más estrecha —0'50 m—, también con dintel monolítico y umbral

actualmente semienterrado en el pavimento de la capilla. Esta última puerta da

acceso a un supuesto pasadizo de techumbre adintelada con losas rectangulares

de color gris que descansan sobre los sillares de las paredes laterales, se

halla cegado a 1'35 m del umbral por derrumbe del techo, o quizás fuese

rellenado con material de derribo cuando se clausuró en el siglo XVII. Por su

situación este posible pasillo pudo comunicar la capilla de la Virgen,

identificada por Camós, con otros espacios existentes en la zona sur del

subsuelo del templo, como la zona de enterramientos privilegiados situada

debajo de la cabecera construida por el abad Oliba, y quizás también con

memorias funerarias situadas en esta zona, existentes en los siglos X y XI.

Alzado este

La segunda etapa

888-1070), identificada con el período de patronazgo condal, recorre la

historia del monasterio de Ripoll desde su restablecimiento por Wifredo el

Velloso en el año 888 hasta que Bernat II de Besalú lo anexionó en el 1070 a la

Congregación de San Víctor de Marsella, desvinculándose de este modo del

patronazgo condal. Es la etapa más fecunda en construcciones, pudiéndose

distinguir hasta cuatro edificios levantados del templo monástico de Santa

Maria; algunos de ellos de gran calado arquitectónico por la época y el lugar.

La primera construcción

del actual templo de Santa Maria de Ripoll está vinculada a la decisión de

Wifredo el Velloso de apadrinar el restablecimiento, mejora y ampliación de los

edificios de un primitivo cenobio. En abril de 888 hizo consagrar y dotar un

nuevo templo monástico dedicado a Santa Maria. Se han conservado diversas

copias de su acta de consagración, fechada el 20 de abril de 888; el conde

Wifredo y su mujer Guinedilda lo dotaron con objetos, libros, ornamentos

litúrgicos, propiedades y un sirviente, además, como signo de que ponían el

monasterio bajo su tutela entregaron a su hijo Radulf con su herencia para que

viviese en él. Todo lo pusieron en manos del abad Daguí y de los monjes que

entonces formaban la comunidad cenobítica sujetos a una regla. Lo consagró

Gotmar, obispo de Osona. Los motivos de la elección preferente de Ripoll por

parte de los condes se desconocen, aunque según relatos antiguos estuvo

vinculada a la antigua imagen encontrada de la Virgen. Según Gerónimo Pujades

el edificio entonces consagrado ya existía, siendo solo rehabilitado y

dignificado. Los Condes ( …) trataron de hacer consagrar (que aún no lo

estaba) aquel santo templo, y de aumentar el convento, dándole largas dotes y

patrimonio para vivienda de Jos religiosos que allí servían a Dios y a su

benditísima Madre (...) En este año ochocientos ochenta y ocho fue consagrada y

no fundada la iglesia de santa María de Ripoll (...); que no fue darle

principio sino consagrar la iglesia que era parte de lo que tenía que ser y estaba

hecho (...) apunta resultar de algunas escrituras del mismo convento que su

principio fuese de antes de la general destrucción de España en tiempo de Jos

godos. Del templo que Wifredo hizo consagrar actualmente no hay restos identificados,

para ello sería necesario realizar excavaciones o prospecciones en el subsuelo

del templo actual.

Por otra parte, el

conde Wifredo manifestó en su testamento el deseo de ser enterrado en Santa

Maria de Ripoll. Se desconoce el lugar original de su sepultura —que inauguró

el panteón condal de Ripoll; posteriormente (¿siglo XII?) fue colocado a la

derecha de la puerta del templo que comunicaba con el claustro, en una tumba

doble, junto a un hijo o familiar suyo (?). El conde Wifredo murió en 897; en

esta época la nobleza tenía la costumbre de enterrarse a las puertas de los

templos, existía prohibición expresa de hacerlo en el interior. Se apunta la

hipótesis de que originalmente pudo ser enterrado delante de la puerta

principal de la iglesia monástica de Santa Maria consagrada en 888.

El hallazgo en 1969-

975 de un importante espacio funerario debajo de la cabecera orientada

construida por Oliba (1032) hace pensar que quizás el templo reedificado por

Wifredo en 888 pudo estar occidentalizado y que el lugar original de su tumba

pudo haber estado en este primitivo conjunto funerario.

La segunda construcción

realizada en esta etapa condal fue la ampliación del templo de Wifredo iniciada

por el conde de Cerdaña y Besalú, Miró II, y terminada y hecha consagrar por su

hermano Sunyer, conde de Barcelona, en el año 935, por Jordi, obispo de Osona,

siendo Ennec, abad del monasterio. No se conserva el acta original de esta

consagración ni copia alguna; ausencia que resulta extraña en el cuerpo

documental conservado de Ripoll. De esta segunda construcción se tiene noticia

indirecta a través del acta de consagración del año 1032, redactada por el

conde-abad Oliba, exemplo quoque avi sur reverendae memoriae comitis

Mironis, qui eandem ecclesiam admodum parvulam destruens, maiori sumptu et

opere aedificavit. El texto explicita que el conde Miró destruyó la iglesia

anterior para edificar otra mayor y más suntuosa y que Sunyer la terminó e hizo

consagrar después de morir su hermano Miró en el año 927. Comprender el alcance

del término —destruens— respecto al primer templo, no es asequible, pero

parece dudoso que la destrucción fuera total; según costumbre vigente en este

tipo de obras el edificio primitivo solía quedar integrado en el nuevo.

Actualmente no hay restos identificados de estas obras de ampliación,

posiblemente por falta de excavaciones pertinentes.

La tercera construcción

de esta etapa condal fue la proyectada por el abad Arnulf; se consagró y dotó

en noviembre de 977 bajo el patrocinio de Oliba Cabreta, conde de Cerdanya y Besalú.

Según fuentes documentales, el abad Arnulf (948-970) introdujo importantes

mejoras en el monasterio —nuevas habitaciones, murallas, acequia, molino, etc.

—, y un nuevo proyecto de reforma para su iglesia monástica. El nuevo templo

fue consagrado por Fruià, obispo de Osona, el 15 de noviembre de 977. En su

acta de consagración se describen dos fases en la construcción del nuevo

edificio. La primera (ca 957-970) es descrita en los siguientes términos: dominus

Arnulfus praedicti loci venerandus extitit Abbas (…) Hic nempe eiusdem loci

post cunctam diu fabricam fundamenta Ecclesiae quae nunc est locare disponens,

mortis obice sequestratus reliquit. Durante esta fase dirigió las obras el

abad Arnulf, levantando los fundamentos de las partes nuevas que modificaron el

edificio anterior. hay noticia documental de que mantuvo el altar y/o ara

original de la primera consagración de 888 y de la segunda dedicación de 935.

Sin embargo, Arnulf murió en 970 sin haber terminado su proyecto. Se desconoce

la fecha de inicio de las obras. La segunda fase (970-977) fue más corta que la

anterior, duró sólo siete años —de 970, año en que murió Arnulf, hasta su

consagración el 15 de noviembre de 977. Guidiscle, sucesor de Arnulf, dirigió

las obras quam postmodum dominus Gidisclus normali functione monachorum

pater pulchra sublimatam fornicibusque subactis priore multo maiorem magno

sudore perseverando consumadvit, consummatamque dedicotionem ilico fieri

festinavit. La descripción de la obra hecha en esta fase según el acta de

977 es pulchra sublimatam fabrica fornicibusque subactis. El significado

de los dos últimos términos empleados en esta descripción ha sido interpretado

diversamente según los autores, las propuestas hechas hasta el momento

identifican fornicibusque subactis con bóvedas de piedra de los ábsides,

o bien con bóvedas de las naves, o con arcos construidos en piedra,

identificándose con los de separación entre las naves.

Algunos autores

defienden que no se pueden referir a las bóvedas de las naves, ya que no era

común en esta época cubrirlas con piedra, sino con madera. Los autores que los

identifican con las bóvedas de los ábsides —parte de iglesia que más

prontamente se cubrió con piedra— señalan que indicaría la existencia de más de

un ábside. Pero si se acepta para fornicibus el significado de “arco

construido en piedra”, podría referirse a los arcos de separación entre

naves. Esta última interpretación es la preferida por los autores que atribuyen

al edificio consagrado en 977 una planta de cinco naves. Sólo una minoría

identifica el término —fornicibus— con la existencia de arcos diafragmáticos

en las naves para sostener la cubierta de madera. C. Peig ha propuesto una

nueva interpretación para fornicibusque subactis, al apuntar que el

término subactis (subigo) significa hacer subir, e identificando fornicibus

como arcos o arcadas abiertos en un piso alto o superior. Esta interpretación

se apoya en una nueva lectura del acta de 977 a la luz del acta de consagración

de 1032. Esta última presenta un breve resumen de las construcciones del templo

monástico de Santa Maria desde Wifredo el Velloso hasta la consagración hecha

por el abad Oliba, donde se describe la obra de Arnulf y Guidiscle del

siguiente modo: quí hanc secundo majoris operis culmine sustulerunt. Los

términos empleados —culmine sustulerunt—, sugieren que el templo se

amplió entonces elevándose hacia arriba.

Habitualmente se ha

dado a estos términos el significado convencional de rematar o terminar el

edificio, sin embargo, la idea de obra acabada no era común expresarla en estos

términos, por lo que cabe la opción de que destacaran algún aspecto de la reforma

como la construcción de pisos superiores en el templo monástico. Por otra

parte, esta resolución conectaría con el significado de otro párrafo del acta

de 1032, donde se menciona omne enim superpositum eiusdem ecclesiae solo

tenus coequavit, que el abad Oliba derribó lo superpuesto (¿piso o nivel

alto?) del edificio de 977. Desde esta perspectiva las obras realizadas por

Arnulf y Guidiscle —fornicibusque subactis— pudieron incluir la

construcción de un piso elevado que se abriría a través de arcos a la cabecera

y/o quizás también a otras partes del templo, y que posteriormente Oliba hizo

desaparecer en su reforma consagrada el año 1032.

Generalmente se ha

identificado la ampliación de 977 con la construcción de un aula de cinco

naves, Que a su vez exigía una cabecera de cinco ábsides, pero esta propuesta

no está suficientemente fundamentada por falta de excavaciones que lo

atestigüen. A partir de la información aportada por Jaime Villanueva, que

visitó Ripoll en los años 1806 y 1807 (tiénese aquí por tradición que aquel

prelado [Oliba] no hizo otra cosa más que crucero o nave del altar mayor,

dejando intactas las naves que se abocan a ella, que era obra de los abades

antecesores Arnulf y Widisclo) se dedujo que el templo proyectado por

Arnulf tenía cinco naves, ya que el consagrado por Oliba las tenía según

diversos testimonios. Oliba pudo mantener en su templo reformado de 1032 la

estructura de cinco naves anterior, pero arrasó, en cambio, la antigua cabecera

de 977 por tener pisos superiores (superpositum), disposición quizás no

acorde con la idea de espacio litúrgico que Oliba tenía. Cabe la posibilidad de

que el abad Arnulf contemplara el proyecto de elevar considerablemente el nivel

del suelo del nuevo edificio en relación con el de los anteriores (888 y 935),

a fin de crear una nueva iglesia alta o elevada, en cuyo subsuelo se albergasen

espacios de culto anteriores.

Actualmente, los restos

que se podrían identificar como correspondientes al edificio de 977 se reducen

a los fundamentos y a algunos de los pilares de los cuatro primeros tramos de

la actual nave central (los dos tramos más occidentales fueron añadidos por el

abad Oliba) y al banco corrido donde se apoyaban los soportes de separación de

las colaterales en la misma zona, que actualmente no es visible. También se

atribuyen al templo de 977 ocho capiteles y dos basas de tipo califal,

encontrados entre el material de relleno empleado en la reforma de 1826-1830,

cuando se redujeron las cinco naves primitivas a tres. Por su tamaño, medidas y

estilo, estas piezas se identificaron como correspondientes a las primitivas

columnas de separación entre las naves colaterales de 977, aunque no todos los

capiteles presentan las mismas medidas. Por otra parte, a raíz de las

excavaciones realizadas entre 1969-1976, bajo la gran cabecera orientada de

Oliba, se comprobó que allí no se encontraban los fundamentos o restos de la cabecera

de 977, lo que planteó la posibilidad, junto con otros detalles, de que el

templo de Arnulf tuviera la cabecera occidentalizada, duda que habría que

solventar en un futuro con nuevas excavaciones y prospecciones en el extremo

opuesto del edificio, concretamente debajo de los dos tramos que Oliba

construyó para ampliar las naves en 1032.

Conviene descartar la

propuesta de identificar los cuatro tituli —citados al final del acta de

consagración de 977— como altares situados en los cuatro ábsides laterales de

la cabecera del templo de Arnulf y Guidiscle, así como el fundamentar la

existencia de una cabecera de cinco ábsides en esta identificación. Los tituli

nombrados en el acta de 977 son hinc inde mergentibus titulis, primo

videlicet Domininostri Salvatoris, quem speciale devotione, ubiorationibus eins

perpetuo haberetur memoria, Suniarius sibi dÍsposuit Comes, Secundo vero Sancti

Michaelis archangeli, quos dedicavit dominus Miro Gerundensis opilio, tertio

vero sancti Pontii, quem & construxit Miro Comes ob animae tutamentum,

quarto dein sanctae crucis, quod unxit Fruia Ausonensis Episcopu, y por los

datos dados de su origen, tres de ellos responden a fundaciones privadas,

anteriores a la reforma de 977, y como tales se hallaban efectivamente en el

recinto monástico, pero no podían formar parte del templo de Santa Maria. El

primero, San Salvador, fue dispuesto por los condes de Barcelona, Sunyer y

Riquilda, en el año 925 (Suniarius superna tribuente clemencia comes et

marchio et uxor mea Richildes donatores sumus ad ecclesiam in honore Dei

omni[potentes et] Sancti Salvatoris cuiius baselica sida est territorio

Ausonensis in valle nuncupata Ripullo, in cenobio Beatae Marie) y el

tercero, San Poncio, por el conde Miró II de Cerdanya y besalú, antes de morir

en 927. El segundo, San Miguel, pudo ser memoria funeraria del propio abad

Arnulf. Del cuarto, Santa Cruz, se desconoce su función, pero pudo corresponder

al espacio y/o altar destinado a los fieles laicos, cuando estos asistían a

ceremonias (Navidad, Pascua) en Santa Maria, y donde se exponían para su

veneración las reliquias de la Veracruz que poseía el monasterio. La referencia

a la dedicación o unción de estos tituli en el acta de 977 podría

indicar que quizás las obras de remodelación del templo monástico afectaron de

alguna manera los espacios de los títuli ya existentes, como el primero

y el tercero, o bien que eran de nueva construcción, como el segundo y el

cuarto, razón por la que se consagraron a la vez.

Del templo de 977

también se desconoce la solución que presentaría el cuerpo de fachada, que

según la hipótesis antes planteada podría estar situada a oriente. Las

excavaciones citadas de 1969- 1975 pusieron de manifiesto que delante del

extremo oriental del cuerpo de naves se encuentra un interesante conjunto

funerario de personas nobles anulado por las obras de la cabecera del abad

Oliba. Este lugar actualmente está a medio excavar y estudiar; podría responder

en su nivel medio (siglo IX-X) y superior (siglos X-XI) a enterramientos con

dales dispuestos delante de la primitiva puerta del templo monástico (977, 935

y 888), aunque su nivel inferior sea más primitivo (¿siglo VII-VIII?).

La cuarta y última

construcción de la etapa condal fue el templo proyectado por el conde-abad

Oliba, que completó y mejoró las obras de sus antepasados consagrando un nuevo

edificio el 15 de enero de 1032. El conde Oliba (ca. 971? - 1046), bisnieto del

conde Wifredo e hijo de Oliba Cabreta, profesó como monje en Ripoll en 1003, y

fue nombrado abad del monasterio en 1008. Durante su abadiato se preocupó por

mejorar la situación del monasterio de Santa Maria a todos los niveles:

confirmó los antiguos privilegios reales y papales del monasterio y los nuevos

por él adquiridos, además, como obispo de Osona (1018- 1046), diócesis a la que

pertenecía Ripoll, concedió al monasterio nuevos privilegios jurídicos y

eclesiásticos. El acta de consagración original de la construcción olibana,

fechada el 15 de enero de 1032, se conservó hasta 1835 y, según A. Albareda, su

redacción puede atribuirse al propio abad Oliba. El texto expone una breve

historia de las anteriores construcciones realizadas en el templo de Santa Maria

y la descripción de la obra realizada por él mismo. En la relación de

privilegios del monasterio se destaca el privilegio que el papa Benedicto Vlll

concedió a Ripoll, en el año 1013, para poder cantar el Aleluya y el Gloria en

la fiesta de la Purificación de la Virgen (Ypapanti Domini) —2 de

febrero— cuando ésta coincidía con Septuagésima. Este hecho podría revelar que

la citada fiesta de la Virgen pudiese tener un significado especial en la

historia del monasterio, hoy desconocido, además de un cierto interés por

adoptar ritos utilizados en Jerusalén y Roma. El deseo manifestado, en el acta

de consagración, de hacer una nueva construcción cuya magnificencia superara y

completase las anteriores podría resultar, hasta cierto punto, convencional si

se sitúa en el ámbito de un texto oficial, que incidía y honraba la actuación

de la familia condal a la que Oliba pertenecía. Probablemente, tuvo además

otros motivos más prácticos y urgentes para poner en marcha la reforma del

templo de Santa Maria; los rasgos innovadores que presenta la cabecera

proyectada por Oliba —un amplio espacio unitario, de un solo nivel, en el que

se abren un elevado número de ábsides— podrían responder a la intención de

crear un nuevo ámbito cultual adaptado a las exigencias de la liturgia romana

que Oliba impulsaba.

Se desconoce cuándo el

abad Oliba (1008- 1046) concibió el proyecto de ampliar y renovar el templo de

Santa Maria. Dos cartas suyas atestiguan que las obras de remodelación de la

iglesia ya estaban en marcha entorno al 1023, una dirigida a sus monjes de Ripoll

acusando recibo de una carta con noticias de las obras, de 1023, y otra, datada

entre 1024- 1025, dirigida al rey Sancho de Navarra, pidiéndole dinero para las

obras de Santa Maria.

El acta describe las

obras realizadas por Oliba. Omne enim superpositum eiusdem ecclesiae solo

tenus coaequavit, et a fundamentis extruens, multo labore et miro opere divina

se invente gratia ipse complevit, distinguiendo dos tipos de acciones

constructivas.

La primera era igualar

al nivel de suelo/pavimento la iglesia existente: Omne enim superpositum

eiusdem ecclesiae solo tenus coaequavit. Desde el punto de vista arquitectónico,

el término coaequavit implica nivelar, reducir a un solo nivel la

superficie interior de un edificio. Esta actuación indicaría entonces que el

edificio anterior de 977 debía poseer niveles o pisos altos. Según la

descripción, Oliba derribó del edificio anterior sólo lo construido por encima

del nivel del suelo, no todo. Sin embargo, la interpretación más aceptada es

que Oliba destruyó todo el edificio anterior y construyó uno nuevo desde sus

fundamentos, propuesta que no se ajusta al sentido global expresado en el acta

de 1032, por apoyarse en un uso incorrecto del término coaequavit

entendido como demoler (aequo), y no como nivelar/dejar a un solo nivel

igualar (coaequo). Tampoco se atiende a que la descripción aplica esta

acción sólo a unas determinadas partes del edificio —omne superpositum

eiusdem Ecclesiae—, no a todas.

Se desconocen los

motivos por los cuales Oliba decidió anular lo superpositum (piso

elevado) del templo anterior; cabría la posibilidad de que su organización

espacial dificultase el desarrollo de la liturgia romana introducida por Oliba

en Ripoll. La segunda acción constructiva descrita es que levantó desde sus

fundamentos la nueva obra que completaría el edificio: et a Íundamentis

extruens, multo labore et miro opere divina se invente gratia ipse complevit.

Al señalar que lo nuevo construido se hizo desde sus fundamentos —a

fundamentis extruens- se puede deducir que la obra nueva se levantó fuera

del perímetro del edificio anterior. Además, el término complevit indica

que con ella se completó lo conservado de la iglesia que ya existía eiusdem

ecclesiae. El testimonio aportado por J. Villanueva después de su visita a

Ripoll (1806- 1807) da luz sobre el alcance de las obras y reformas hechas por

el abad Oliba, y es importante para entender la descripción dada en el acta de

consagración: viniendo ahora o hablar del templo, debo prevenir que el que

hoy vemos es el mismo que últimamente se consagró en 1032 por ( ) Oliva ( )

Tiénese aquí por tradición que aquel prelado no hizo otra cosa más que el

crucero o nave del altar mayor, dejando intactas las noves que se abocan o ella,

que ra obra de los abades antecesores Arnulf y Widisclo. Según esta

tradición, conservada oralmente entre los monjes de Ripoll, Oliba amplió el

edificio antiguo por sus extremos, más allá de su perímetro: hacia oriente con

una nueva cabecera, y a occidente con un nuevo cuerpo de fachada flanqueado por

dos torres.

El edificio así

remodelado por Oliba presentaba una planta basilical cruciforme, destacable por

sus proporciones de 60 m x 40 m, y organizado en tres ámbitos: una amplia

cabecera orientada de siete ábsides en batería abiertos a un gran transepto, un

cuerpo de cinco naves, organizado en siete tramos; la nave central definida por

pilares rectangulares y las colaterales posiblemente por columnas y,

finalmente, un cuerpo de fachada principal flanqueado por dos torres.

Posiblemente adosado a la parte meridional ya se desplegaba, desde la época del

abad Arnulf, un claustro rodeado por las habitaciones monásticas. De los restos

arquitectónicos y arqueológicos conservados e identificados de la iglesia

olibana se puede deducir que lo extraordinario del edificio no era sólo la

magnitud de sus proporciones, o el elevado número de ábsides o de naves —no

existe otro ejemplar conservado en la Marca Hispánica que presente estas

características— sino también la solución y organización espacial de tipo

diáfano planteada en su interior. Su resolución arquitectónica exhibe rasgos

innovadores para la época por su tipología y disposición.

La cabecera de Santa

Maria consagrada en 1032 fue construida de nueva planta desde sus fundamentos

sin adaptarse a ninguna construcción previa, por lo que refleja la disposición

arquitectónica que Oliba consideraba adecuada para la nueva liturgia de tipo

romano que implantó en el monasterio de Santa Maria, quizás esta circunstancia

pudo ser la causa de su innovación. Las excavaciones realizadas en 1969-1975

pusieron de manifiesto que para su construcción Oliba tuvo que clausurar y

adaptar un espacio funerario existente en esta zona; algunas de sus sepulturas,

fueron seccionadas por los fundamentos de la nueva cabecera, lo que obligó a

reubicar los restos en otro lugar. Sin embargo, hay indicios ciertos de que

Oliba no lo anuló, sino que lo acondicionó al hacer construir dos ventanas en

la parte inferior del muro del ábside mayor para que iluminasen el lugar, y

mantuvo las sepulturas no afectadas por las obras. La decisión de Oliba de

levantar siete ábsides y no cinco, de acuerdo con el número de naves mantenidas,

posiblemente respondiese no sólo a las exigencias de los nuevos usos litúrgicos

romanos implantados, sino también a una mentalidad dónde el símbolo lo

impregnaba todo el número siete es también el número de tramos transversales que

tienen las naves de la nueva iglesia olibana. Los siete ábsides se abren en

batería a lo largo del muro oriental, son tangenciales entre sí, y no presentan

escalonamiento interno, ni externo.

Todos tienen planta semicircular, de poca

profundidad, y se abren directamente al transepto sin tramo previo.

Actualmente, desde el transepto se accede a los ábsides a través de una o dos

gradas que podrían responder a la solución original. El ábside central mide 9 m

de diámetro por 5 m de profundidad, los seis laterales, oscilan entre 2'5-3 m

de diámetro por 2'5 m de profundidad, sus arcos de acceso son de medio punto

con un resalte que arranca desde sus mismos fundamentos. El arco de acceso al

ábside mayor desapareció en el terremoto de 1428.

Los ábsides desembocan

directamente en el transepto y forman una unidad espacial con éste,

configurando un ámbito de cabecera extraordinariamente diáfano. Las medidas del

transepto son excepcionales: 40 m de longitud x 9'5 m de ancho x 9 m de alto;

sus brazos tienen 14'5 m y 15 m de longitud, y exceden al cuerpo de naves. Cada

uno de los brazos del transepto está dividido por un arco fajón en dos tramos

desiguales; el primer tramo —8'5 m—, abarca los dos primeros ábsides laterales

en el muro oriental, y los arcos de comunicación con las naves laterales en el

occidental; el segundo tramo — de 4’5m— es la parte que sobresale exteriormente

del cuerpo de naves y sólo abarca el ábside lateral extremo. Los dos brazos del

transepto presentan cubierta en bóveda de cañón; las originales se conservaron

hasta el siglo XIX, entonces fue restaurada la del lado norte y rehecha la del

lado sur. Sus muros testeros presentan un amplio y alto ventanal con las mismas

características de amplitud, altura, alféizar plano y arco de medio punto con

resalte, que las ventanas abiertas en los muros perimetrales del cuerpo de

naves. El tramo de transepto correspondiente al crucero no se ha conservado,

desapareció definitivamente en el terremoto de 1428. La existencia de pilares

cruciformes en la zona de comunicación con la nave central parece indicar que

existieron arcos fajones en la zona de conexión del crucero con los brazos; son

los únicos en todo el edificio. Esta resolución, junto con la función del

crucero de albergar el altar mayor, podría llevar aceptar la solución de un

crucero central diferenciado en el transepto original. Un documento de 1432 (Jaume

Graell de Barcelona emprenía el preu fet de lo volta sobre I´altar major en

sustitució del cimbori romànic, per 425 florins d'or) da a conocer la

posible existencia de un cimborrio románico que se derrumbó en el terremoto de

1428; sin embargo, hay duda de si este cimborrio era el original del edificio

olibano, o se remodeló cuando se cubrieron las naves con bóveda de piedra posteriormente

(¿siglo XII?). Actualmente, el crucero presenta una torre cimborio de tipo

octogonal, solución debida a la reconstrucción de E. Rogent (1 886-1 893), que

para su reconstrucción se inspiró en el de Sant Jaume de Frontanyá. El nivel

del transepto es elevado respecto al de las naves; actualmente se accede a él a

través de ocho gradas que ocupan el intradós de los arcos de comunicación. Las

arcadas que abren el transepto a las naves laterales fueron reconstruidas

totalmente en el siglo XIX, de acuerdo con los restos de fundamentos

conservados.

Exteriormente el juego

de volúmenes y dinamización de los muros de la cabecera de Oliba son de gran

impacto. Los ábsides laterales presentan un remate de arquillos ciegos bajo la

cornisa. Del ábside central, la única parte original conservada es la inferior,

que presenta un podio o banco de donde arrancaban cuatro lesenas, del remate

superior no se ha conservado nada, quizás continuaba el friso de ventanas

ciegas que presentan los brazos del transepto.

El acabado exterior que

actualmente presenta es debido a la restauración que Martí Sureda realizó entre

1880-1883 para devolverle su “estado románico”, desfigurado en el siglo

XVII por la construcción de un camarín de la Virgen que afectó su organización

interna original y desfiguró el perímetro exterior de la cabecera con la

anexión de edificios que lo ocultaban.

Los muros exteriores de los brazos del

transepto presentan un friso de doce ventanas ciegas; sus arcos de medio punto

están perfilados con un resalte, que en los entrearcos se sostiene en pequeñas

ménsulas lisas, por debajo de su alfeizar corre una moldura continua de sección

rectangular que sobresale escalonadamente realzando el efecto de luz-sombra

(interior-exterior) del friso de ventanas. En los muros testeros el montón

presenta la misma solución de ventanas ciegas que enmarcan, integrándolo en su

diseño, el gran ventanal central del muro; aquí las ventanas ciegas que lo

flanquean van disminuyendo de tamaño según la inclinación del tejado.

La iglesia consagrada

por Oliba en 1032 tenía un cuerpo de cinco naves según atestiguan los restos de

fundamentos conservados, y varios testimonios escritos, destacando el de J.

Villanueva, quién informó de que Oliba mantuvo el cuerpo de naves del edificio

de Arnulf. Sin embargo, Oliba adaptó las naves a su reforma añadiendo dos

tramos más en el extremo occidental, antes del nuevo cuerpo de fachada, por lo

que de los cinco tramos originales se pasó a siete. Atestigua esta ampliación

el que los pilares de esta parte no son iguales al resto, destacando por su

mayor longitud y por no estar achaflanados, detalle conocido por planos

antiguos, que no conservó la restauración de E. Rogent. Hecho que tuvo que requerir

otro tipo de adaptaciones. ampliación de los arcos de separación de las naves

colaterales, y de los muros perimetrales, de la cubierta, etc. Hay autores que

consideran que la solución de cinco naves responde sólo al edificio de Oliba y

no al edificio de 977, admitiendo que Oliba no conservó nada de éste. La

intervención realizada en el claustro en el año 2010, para dejar a la vista los

muros de la planta baja en su estado original, presentó como uno de los

resultados que el exterior del muro perimetral de naves que da al claustro es

de la época de Oliba, sin embargo la parte interna de dicho muro presenta, a la

altura de sus últimos tramos y a nivel de pavimento, unos arcos que no son

visibles por el lado externo, actualmente no están identificados a falta de

prospecciones y nuevas investigaciones para delimitar su identidad.

Otra cuestión debatida

es el tipo de separación que presentaban entre sí las naves colaterales. si los

arcos de separación estaban sostenidos sólo por columnas o se alternaban

columnas y pilares. Los testigos que pudieron ver el templo antes de la reforma

de 1826-1830, que redujo el número original de cinco naves a tres, confirman

solo el número de éstas, pero no detallan con precisión la resolución que

presentaban. J. Villanueva cita al respecto: la iglesia es de cinco naves de

poca elevación: la del medio tendrá unos 40 palmas de latitud y todas ellas de 120;

las colaterales están divididas parte por columnas parte por machones.

Hasta

1886 se había interpretado unánimemente que las colaterales se separaban entre

sí solo por columnas, y con la nave central por pilares. Pero, durante la

última reconstrucción (1886-1893) Elías Rogent ante determinados problemas de

sostenibilidad de cubiertas propuso una alternancia de columnas y pilares,

interpretando de forma distinta la descripción de J. Villanueva, e instalándola

en la reconstrucción. Entre 1863 y 1886 se habían llevado a cabo algunas catas

a fin de rehacer los machones arruinados del lado norte y deslindar esta

cuestión, pero no se consiguió resolver nada con certeza, a pesar de haber

hallado el banco de apoyo de las arcadas de separación en los primeros tramos

del lado norte de las naves. La mayoría de autores sostiene que el cuerpo de

naves del edificio consagrado en 1032 presentaba cubierta de madera, a seguro

renovada en relación al edificio anterior de 977.

Algunos autores, como E.

Junyent, apoyan la propuesta de cubierta con madera en que los pilares de la

nave central no presentan arcos Sajones que confirmen la presencia de bóvedas

de piedra.

Exteriormente los muros

de la nave central presentan, en su parte superior, el mismo friso de ventanas

ciegas que los brazos del transepto, lo que unifica en cierta forma el acabado

externo del edificio olíbano; hay que tener en cuenta que la ampliación de

tramos de naves y cubierta tuvo que revertir en que la parte superior de los

muros también se renovase.

En el extremo oriental

del muro sur del cuerpo de naves existió una puerta lateral de acceso y/o

comunicación con las habitaciones monásticas; fue anulada en obras de

reconstrucción posteriores a 1884. En torno a esta puerta lateral del templo, que a partir del siglo XII comunicó con el actual claustro, se han hallado

enterramientos a nivel de pavimento. Unos delante de su umbral exterior,

atribuibles a los siglos X-XI, por su semejanza con algunos de los situados en

el subsuelo de la cabecera. Otros en la parte derecha de dicha puerta, donde se

levantaba desde antiguo un muro de cierre, en el centro del cual se abría la

antigua sala capitular; entre éstos se han identificado el de Wifredo el

Velloso y el de Bernat Tallaferro. Sin embargo, éstas últimas sepulturas, por

los rasgos que presentan, no son las originales, lo que indicaría que o bien

fueron remozadas posteriormente (¿siglo XII?), aprovechando la ocasión para

colocarlos con alguno de sus hijos, o bien fueron trasladadas a este lugar

desde algún otro sitio. Se plantea la posibilidad de que esta puerta lateral ya

existiese en el edificio de 977 y se utilizara como lugar de enterramientos de

alguna determinada saga condal.

Oliba remató el nuevo

templo con un cuerpo de fachada flanqueado por dos torres. Este cuerpo estaba

constituido por un endonártex que conectaba directamente con la nave central.

Este amplió considerablemente el espacio de tránsito desde la puerta de acceso

hasta el interior del templo, pudo tener una función de parada estacional en la

liturgia funeraria de la época. Es probable que el endonártex original tuviese

un piso alto a modo de tribuna que comunicase con las torres, pero se arruinó

con el terremoto de 1428, restaurándose a los pocos años con bóveda de crucería

gótica y un óculo redondo en el piso alto; posteriormente en l 886-1893, Elías

Rogent lo reedificó en versión neorrománica.

Actualmente, las torres

no presentan su resolución original al completo. La torre sur es la única que

conservó los pisos o niveles originales, pero durante su restauración (1891-

1893) Rogent le añadió un piso más y un remate con almenas, siguiendo los modelos

de Sant Miguel de Cuixá y Sant Martí del Canigó. Este arquitecto tenía

intención de reconstruir la torre norte, arruinada, con la misma resolución que

la sur; entonces sólo se conservaba hasta el primer piso. Pero, por

circunstancias desconocidas, ajenas al proyecto de Elías Rogent, sólo se

levantó un segundo piso, y posteriormente a 1893, se colocó el extravagante

remate que hoy presenta a modo de montón en cada una de sus caras, se desconoce

el autor. Según la tradición esta torre se derrumbó en el terremoto de 1428 y

no se volvió a levantar, según algunos autores esta torre originalmente nunca

se llegó a terminar. Se desconoce la resolución que Oliba pudo dar a la fachada

y puerta principal del edificio consagrado en 1032, pero se le atribuye el muro

todavía conservado a ambos lados del cuerpo esculpido de la portada que se

añadió a mediados del siglo XII, decorado con dos tramos de lesenas rematados

por cinco arcuaciones ciegas. La zona de la portada de Oliba posiblemente

estuvo pintada, ya que detrás del actual cuerpo esculpido del siglo XII se han

encontrado trozos de muro con pintura al fresco. También se desconoce la

solución original de su imafronte.

Sobre la posible

existencia de un pórtico o exonártex en época olibana, Elías Rogent recogió en

un texto hasta ahora inédito, escrito al final de su vida (ca. 1893-1895),

algunos indicios que podrían avalarlo, concluyendo que en época románica debía

proteger la fachada y los sepulcros a ella adosados. El actual, pórtico de

cinco arcadas góticas, fue construido a finales del siglo XIII por el abad

Ramon de Vilaregut (1 280- 1 310). J. Villanueva es de los pocos autores que

señala la función funeraria de este pórtico destacando la existencia de cinco

sepulcros a nivel de pavimento que flanqueaban la portada, entrase a la

iglesia por un pórtico despejado (...) en el cual hay cinco sepulcros a la raíz

de la pared con vestigios de inscripciones que ya perecieron. Es indubitable

que aquí están enterrados algunos de los condes o personas principales ( ) El

pórtico es la Galilea antigua, sitio donde se enterraban las personas de cuenta

hasta el siglo XIV. También J M Pellicer, en sus crónicas de 1875, 1878 y

1888, da testimonio de estos sepulcros, actualmente desaparecidos o no visibles

debido al actual pavimento. Datos dispersos recogidos en fuentes documentales

parecen sugerir la implicación del abad Oliba en reformas vinculadas al panteón

condal, paralelas a las obras del templo. Es una incógnita no resuelta

deslindar si las reformas introducidas por Oliba en la iglesia monástica de

Santa Maria pudieron ser consecuencia de cambios efectuados en el panteón

condal, o quizás ambas reformas fueron sabiamente conjugadas en un gran

proyecto inicial.

Otra cuestión planteada

pero no resuelta es la configuración de un posible recinto claustral existente

desde antiguo (¿época abad Arnulf?) y que Oliba pudo reorganizar en su reforma.

El actual claustro se

inició a finales del siglo XII y se terminó a principios del siglo XVI, pero

hay claros indicios de que con anterioridad ya existió en el mismo lugar un

recinto o patio claustral, puesto que en tres de sus muros de cierre se han conservado

restos de dependencias atribuibles a los siglos X-XI. El muro de cierre del ala

oriental presenta tres aberturas hoy cegadas —una puerta flanqueada por dos

ventanales u hornacinas—, que por su tipología constructiva podrían

corresponder a la sala capitular de los siglos X- XI, en el extremo norte del

mismo muro, otra puerta, también cegada, comunicaba a través de un pasillo con

el antiguo dormitorio de los monjes. El muro de cierre del ala meridional,

posiblemente uno de los más antiguos conservados, presenta cuatro pares de

ventanas geminadas que por su tipología constructiva se atribuyen al siglo X;

podrían identificarse como dependencias del antiguo Scriptorium. En el

año 2010 se descubrió en el extremo sur de este muro un arcosolio elevado con

una imagen en yeso de la Maiestas Mariae, cuya cronología y estilo está

en estudio, pero que indudablemente pertenece a época románica. El lado

septentrional del claustro se cerraba con el muro del templo dinamizado con una

serie de seis lesenas; no se ha conservado su remate, por sus características,

los técnicos que intervinieron en el año 2010 lo han atribuido a la reforma de

Oliba.

Después de la reforma

de Oliba consagrada en 1032, y a lo largo de todo el siglo XI, no se conocen

otras construcciones o reformas en el templo monástico, aunque sí pudo haber

dedicaciones de nuevos altares. La serie de emulaciones constructivas entre las

diversas generaciones de la familia condal, sobre todo de la rama de Cerdanya-Besalú,

que redundaron en la monumentalidad de la iglesia monástica de Santa Maria,

cesó cuando en el año 1070 el conde Bernat II de Besalú consumó la anexión del

monasterio de Ripoll a la Congregación de San Víctor de Marsella, de acuerdo

con los dictados de la Reforma gregoriana, que intentaba desligar los

monasterios del patronazgo civil. El conde Bernat llevaba ya algunos años

previendo realizarla, lo que pudo causar, en el año1066, el traslado de

reliquias procedentes de los tituli de San Salvador y San Poncio

—fundaciones condales— al altar mayor de Santa Maria.

A raíz de esta anexión

empezará la tercera etapa (1070-1215), o etapa monástica, la última del período

románico, en la que se pueden distinguir dos fases de acuerdo con la

orientación que tomó la vida monástica en Ripoll. La primera se desarrolló de

1070 a 1169 y responde a la fase de dependencia de la congregación de San

Víctor de Marsella. Las fuentes documentales conservadas de este período —desde

la anexión del monasterio de Santa Maria a la congregación de San Víctor de

Marsella sellada el 27 de diciembre de 1070, hasta que se independizó de ella

en el año 1169— no contienen referencias directas sobre posibles actividades

constructivas en el monasterio de Ripoll. Sin embargo, restos arquitectónicos y

escultóricos conservados testifican la posibilidad de que durante esta fase se

hicieron mejoras y obras en el templo de Santa Maria. Según los restos

conservados, se realizaron obras en la zona del altar mayor (crucero),

instalándose un mosaico de 9 m x 11 m en el pavimento del crucero, y se hizo un

nuevo baldaquín de piedra y plata para cubrir el altar. También se realizaron

en la zona de la fachada con el añadido de un cuerpo esculpido que enmarcaba la

portada. En esta época también se pudo cubrir las naves con bóvedas de piedra.

La razón de estas obras podría estar en la adecuación y mejora del edificio de

acuerdo a nuevos usos litúrgicos y/o al espíritu o regla de San Víctor de

Marsella.

Durante el gobierno de

los dos últimos abades marselleses: Pere Ramon (1125- 1153) y Gaufred II

(1153-1169), hay constancia, en fuentes documentales, de algunos hechos que

podrían estar relacionados con las citadas obras. En el año 1157, durante el

gobierno del abad Gaufred II (1153-1169), se implantó en Ripoll la fiesta de Sancta

Maria in sabbato. El carácter innovador y magnificente que transpira el

texto de la institución de esta fiesta parece sugerir que formaba parte de un

gran proyecto de dignificación del monasterio y en concreto de su templo. Este

proyecto podría relacionarse con el proceso de recuperación de una parte

importante del tesoro de plata de Santa Maria de Ripoll, incautado en el año

1141 por el conde Ramon Berenguer IV, y que posteriormente fue resarcido o

indemnizado a través de la donación del alodio condal de Molló. Se conocen dos

documentos relacionados con las rentas de este alodio: uno fechado en 1151 y el

otro sin datar; ambos informan de que con estas rentas se quería restituir la plata

incautada. En el segundo documento se da una relación de las piezas de plata en

cuya elaboración se habían invertido réditos de Molló: Hoc est breve de

Molione ad restaurandu tesauro quod ego Guillermus prepositus restauravi in

ecclesia Sancte Marie. Primum in cruce VI libras de argento et octo moabitinos maris,

et in teste ll libras, et in columnis Xll libras, et in cimborio septem libras

et l solidum. La referencia al trabajo de orfebrería realizado en columnas

y en un ciborio podría relacionarse con la construcción de un nuevo baldaquín

para sustituir al anterior incautado, obra de Oliba, descrito en un inventario

de 1047 (colunas Ciborii coopertan argento, et desuper tabulam coopertan argento).

Actualmente se conservan cuatro basas de piedra caliza esculpidas que, por sus

medidas y el estilo, se atribuyen a un baldaquín del siglo XII. El nuevo

baldaquín de piedra pudo tener, como el de Oliba, partes recubiertas en plata,

como el fuste de las columnas y quizás también algunas zonas internas del

ciborio o cubierta, si se atiende al documento citado X. Barral fecha el

mosaico instalado en el pavimento del crucero, debajo del altar mayor, como una

obra de mediados del siglo XII por su estilo y programa iconográfico. Esta

cronología permite incluirlo como una de las reformas de mejora realizadas en

el crucero y altar mayor durante el gobierno de los últimos abades marselleses.

El mosaico original se mantuvo in situ hasta 1886.

Debido al mal estado en

que se encontraba, en la restauración (1886- 1893) de E. Rogent se colocó una

reproducción. Actualmente sólo se conservan cuatro trozos del mosaico original,

conservados en el Museo de Ripoll. Su programa iconográfico se conoce por un

dibujo que hizo J. M. Pellicer en torno al 1880. Según E. Junyent, en esta

época también se elevó el nivel del transepto de 1032, aumentando hasta nueve

los escalones de acceso desde la nave, no justifica la afirmación. X. barral

afirmó posteriormente que la instalación del mosaico pudo ser una de las causas

de la elevación, pero no la única.

Durante este período

también hubo reformas vinculadas a los sufragios por los difuntos que se

celebraban en el monasterio. una copia del siglo XIII da noticia de los

sufragios instaurados por el abad Pedro Raimundo (11 25- 1153), y por su

sucesor el abad Gausfred II (1153-1169), que instituyó una misa los viernes en

el altar mayor de Santa Maria por todos los difuntos, así como una procesión

con responsos que daba la vuelta a las sepulturas y cementerio. Posiblemente

estos sufragios pudieron exigir adaptaciones y una mayor dignificación de los

espacios funerarios del panteón condal, situados en las puertas de Santa Maria,

y en el acceso al cementerio, así como en los espacios del recorrido señalado

para la procesión. Quizás, en este período y contexto se pudo añadir el cuerpo

esculpido de la portada, de unos 11'60 m de longitud x 7'20 m de altura, y el

traslado de algunas tumbas condales para mejorar su situación y veneración.

La segunda fase (1172-

1215) de esta etapa monástica abarca los años de los abades independientes del

monasterio. Durante este tiempo reaparecen noticias sobre nuevas construcciones

en las fuentes documentales y en inscripciones epigráficas, pero ninguna

vinculada al edificio del templo. Al primer abad independiente, Ramon de Berga

(1172- 1206), se atribuye el inicio del actual claustro entorno al 1180. Se

empezó por la galería que corría paralela al muro del templo; esta galería

consta de 13 arcos de medio punto, decorados con diversas molduras tanto en la

cara interna como en la externa, sostenidos por 14 parejas de columnas con

capitel, ábaco y basa que descansan sobre un pretil, rehecho entre l 880-1882.

De su sucesor, el abad Bernat de Peramola (1206-1213), se menciona que restauró

las antiguas murallas y las reforzó con torres. De estas noticias documentales

se deduce que si estos dos abades hubiesen realizado obras en el templo

posiblemente también habría referencia documental escrita de ellas. En 1215, a

raíz de un decreto del Concilio Laterano IV, se estableció que los monasterios

benedictinos se habían de reunir en capítulos generales a fin de que la regla y

el buen gobierno se observaran. Se creó entonces la Congregación Claustral

Tarraconense que reunió a los monasterios de la Corona de Aragón y Navarra;

Ripoll fue uno de los primeros monasterios que formó parte de ella, terminando

así la fase de los abades independientes.

La obra del claustro se

completó en época gótica. En el año 1380 el abad Calceran de Besora (1380-1383)

levantó una galería superior encima de la primera románica, y en ella erigió en

1383 una capilla dedicada a san Macario. En el año 1387, el abad Ramon

Descatllar (1383-1408) decidió emprender la construcción de las tres galerías

bajas que faltaban. empezó por la oriental, donde se abría la sala capitular;

en el año 1 390 continuó por la sur; la última fue la occidental, que se

terminó en 1401. Estas tres galerías se construyeron teniendo como referencia

la galería románica construida por el abad Raimundo Berga. Las galerías

superiores correspondientes se construyeron entre 1506 y 1517, y tuvieron, a su

vez, como referencia, la primera galería superior mandada construir por el abad

Calceran de Besora.

Portada Occidental de Santa Maria de

Ripoll

Desde el siglo XIX el portal occidental de la

iglesia abacial de Santa Maria de Ripoll se convirtió en uno de los monumentos

más señeros del arte medieval catalán. El movimiento político- cultural de La

Rienaixença, que conllevó la restauración del monasterio entre 1886 y 1893

por parte del arquitecto Elies Rogent, bajo el patrocinio del obispo de Vic,

Josep Morgades, contribuyó a que el monumento alcanzase una fama notoria que

dura hasta nuestros días. Durante aquellos años se acuñó para la fachada el

término “arc de triomf” (arco de triunfo), el cual se ha convertido en

un topo para referirse a la misma. La expresión es del célebre poeta catalán

Jacint Verdaguer, quien la empleó en una bellísima ekphrasis de la

portada, en su obra Canigó (1886): “Té son arc de triomf lo

Cristianisme; / Al rompre el jou feixuc del mahometisme, / Catalunya l'aixeca a

Jesucrist. / Qui passará per sota aqueixa arcada / bé podrà dir que, en síntesi

sagrada, / lo món, lo temps i la eternitat ha vist”.

Muy pronto la historiografía catalana dedicó a

la portalada extensos estudios a su iconografía que consagraron el término “arco

de triunfo” Ç. M. Pellicer, J. Gudiol i Cunill), cuya significación y

connotaciones artísticas ampliaría Yves Christe en 1971 -1972, al comparar el

portal con la tradición triunfal paleocristiana y, concretamente, con el

llamado y perdido Arco de Eginardo (siglo IX).

En las últimas décadas, la interpretación y

significación general de la portada ha sido objeto de numerosos estudios, a los

que nos referiremos en la segunda parte de este texto. Por otra parte, prueba

del interés actual por el monumento, en el año 2008 la Universitat Politécnica

de Catalunya, conjuntamente con el grupo ISTI-CNR de Pisa y el Museu Nacional

d'Art de Catalunya, realizó una reconstrucción virtual de la portada para la

exposición el Románico y el Mediterráneo: Cataluña, Toulouse y Pisa

(1120-1180), celebrada en el MNAC en el año 2008, una copia de la cual se

instaló en el año 2011 en la colección románica del dicho museo. Por otra

parte, dentro de una campaña para su conservación y puesta en valor, emprendida

tanto por la Generalitat de Catalunya como por el Obispado de Vic, el portal de

Ripoll ha sido recientemente inscrito en la lista indicativa del Patrimonio

Mundial de la UNESCO (2015), y restaurado en el año 2016.

La portada consiste en una equilibrada

estructura cuadrangular, de 11'60 m de ancho y 7'25 m de alto. Se trata de una

figura geométrica perfecta, relacionada con la proporción 3/2 o sesquiáltera,

cuyo módulo es el número áureo. La corrección de las medidas utilizadas está en

relación con una larga tradición de estudio del quadrivium en la abadía

de Ripoll, donde los monjes atesoraban en la biblioteca importantes textos de

agrimensura latina (Barcelona, ACA, Ripoll 106), tratados boecianos (Breviarium

de música: Barcelona, ACA, Ripoll 103), un De ponderibus et mensuris (Barcelona,

ACA, Ripoll 37) así como la Regula abaci. Dicha estructura, en piedra

arenisca (gres), se elevó en el segundo tercio del siglo XII, directamente

delante de la antigua fachada de la iglesia de Oliba, consagrada en 1032, de

manera que es todavía posible apreciar en la parte superior, justo detrás del

coronamiento de este gigantesco mueble pétreo, el parapeto superior del

anterior imafronte. La nueva portada está dividida, en altura, en tres grandes

cuerpos marcados por tres cornisas voladas, y se enmarca en las esquinas, por

dos órdenes de columnas. El portal, que está abierto en la parte central por

una puerta abocinada con cinco arquivoltas esculpidas y encuadradas por un

guardapolvo, se presenta a los ojos del espectador como un inmenso muro pétreo

completamente recubierto de relieves que se disponen en siete registros

horizontales. Las escenas son, en su mayoría, de tema bíblico y están a menudo

acompañadas de inscripciones, si bien en la portada hay lugar también para la

cita histórica y la alegoría moralizadora. En el cuadro adjunto el lector

encontrará una lectura minuciosa de los temas iconográficos del conjunto, con

las debidas referencias bíblicas, así como una lectura de sus maltrechos

epígrafes.

En la parte superior, sobre el arco de ingreso,

se sitúa un friso continuo, compuesto por diferentes placas, y en el que se

conservan numerosos restos de la policromía original. Las magníficas

fotografías publicadas en el año 2009 por S. Alimbau y A. Llagostera han dado a

conocer al gran público los restos de esta capa pictórica, muy visible todavía

en la figura de la Majestas Domini. Cabe recordar que este carácter

polícromo de los relieves fue estudiado tanto en las restauraciones del 1964

—llevadas a cabo por el Instituto de Conservación y Restauración de bienes

Culturales— como en la más reciente, de 2016, impulsada por el Centre de

Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

En este friso, se representa la lglesia

triunfante de la segunda Parousía (Apocalipsis), con una la Majestas Domini

rodeada de ángeles y de los símbolos de los Evangelistas, a la que se dirige

una procesión compuesta por los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis. Éstos

portan, como en el portal de Moissac, las copas de sus oraciones y los

instrumentos (violas de arco) de sus cantos. Vio las de arco muy similares se

encuentran en otros ejemplos pictóricos catalanes inmediatamente anteriores al

portal —como el Beato de Turín o las pinturas de Sant Quirze de Pedret— o

estrictamente contemporáneos, como en el caso de Sant Martí de Fonollar.

Esta gran escena apocalíptica y de adoración se

continúa, en Ripoll, en el registro inmediatamente inferior, con la

representación de una segunda procesión de apóstoles y santos con cartelas —los

Elegidos—, los cuales se vuelven hacia el Señor. Algunos de ellos pueden

identificarles, como en el caso de san Simón—tercer personaje del lado derecho,

contando desde la izquierda—, gracias a que enarbola la sierra de su martirio.

Por otra parte, ambos registros conforman una

monumental escena unitaria de trasfondo apocalíptico, cuya composición en dos

niveles tendrá un rápido eco en la pintura sobre tabla contemporánea, tal y

como se aprecia en la escena de la Ascensión del denominado Frontal de Martinet

(Worcester Art Museum, Massachusetts, Estados unidos). Para completar esta

visión de la lglesia triunfante, en las enjutas del arco de la puerta se

representan dos garzas, un animal que se interpreta en la exégesis cristiana

bien como el conjunto de los santos, bien en la protectora del Pueblo de Dios,

pues se consideraba que por ser el ave más fuerte conducía al resto (Salmo

113).

En la parte central, a ambos lados de la

puerta, se representan, en dos registros, distintos episodios de los libros de

Éxodo y de los Reyes, acompañados de inscripciones en las dos cornisas que los

enmarcan.

Por su originalidad temática dentro del programa iconográfico de una

fachada románica, la historiografía ha barajado distintas explicaciones sobre

la inclusión de estas escenas veterotestamentarias. para unos se trataba de

mostrar ejemplos a seguir en la tierra para alcanzar la gloria de Dios, para

otros (F. Rico, M Melero), con ellos, se quería aludir, en clave, política, al

papel del conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV, enterrado en 1162 en el

monasterio, en la Reconquista catalana, en la condición de los cristianos como

nuevo “Pueblo Elegido” Para F. Español, dicha exaltación dinástica

vendría corroborada por una supuesta disposición original de las tumbas de los

condes Ramon Berenguer Ill y lV en la galilea interior de la iglesia, y no,

como se había dicho hasta ahora, en el claustro del monasterio.

No obstante, como es bien sabido, en primera

instancia, las figuraciones del Éxodo y de los Reyes remiten a las

ilustraciones de la biblia de Ripoll (biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. lat.

5729, cc. 1 r, 95r), realizada en el segundo cuarto del siglo XI en el

scriptorium de la abadía, por lo que su última significación pudiese tener que

ver con el papel que estas escenas desempeñaban en el seno de la ilustración

bíblica o el imaginario del monasterio. De ahí, la hipótesis de que tanto los

episodios relativos tanto a Moisés como a Salomón puedan ser una alusión al

ritual de consagración de la basílica de Ripoll por parte del abad Oliba en el

siglo XI (M. Castiñeiras).

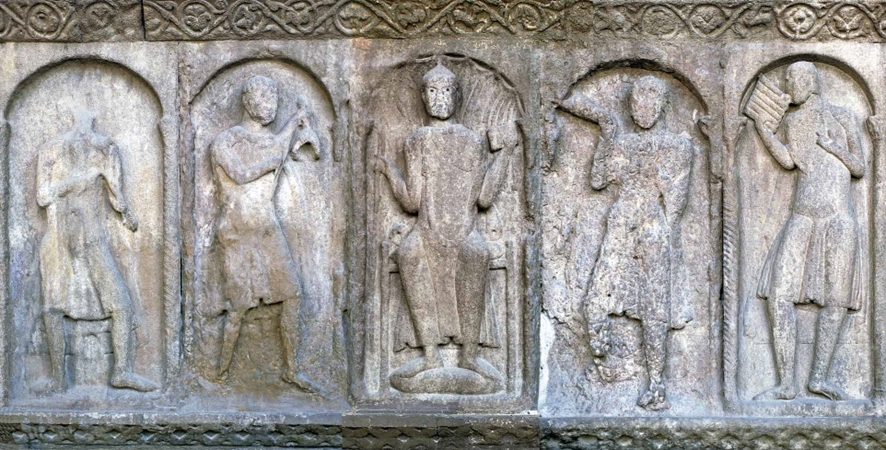

Por último, en la parte inferior, se coloca,

bajo arcos, a la altura de los ojos del espectador, toda una serie de figuras,

de cuerpo entero y tamaño natural. A la izquierda se sitúa David entronizado y

acompañado de los cuatro levitas músicos del templo —Hernán, Asaf, Etán e

Jedutún— que danzan y portan sus respectivos instrumentos (viola de arco,

címbalo, tuba y flauta de canas). Para Pellicer, se trata de una ilustración

del Salmo 90 (89). Por su parte, a la derecha, Dios Padre entrega las tablas de

la Ley a Moisés seguido de tres personajes que representarían la lglesia

Militante: un guerrero (?), un obispo y un caballero.

Arquivolta interior de este monasterio

benedictino ubicado en Ripoll, Girona.

Arco interior de la entrada de este

monasterio benedictino ubicado en Ripoll, Girona

Arquivolta interior de este monasterio

benedictino ubicado en Ripoll, Girona.

Cristo majestad

Dos de los veinticuatro ancianos del

Apocalipsis, exultantes de joya con cítaras y calzones.

Tres santas mirando a Cristo Majestad

El león símbolo evangelista de San

Marcos

Moisés hace brotar agua de la roca del

Horeb (Ex 17, 4-7).

Batalla de Refidim entre Josuè y Amelec.

Moisés ruega por la victoria del pueblo judío con los brazos alzados sostenidos

por Aaron y Hur (Ex 17, 8-13)

Yavhé (o Dios) entrega la Ley a Moisés,

seguido de tres personajes más: un guerrero, un eclesiástico y un caballero

Lucha de fieras. Posible visión de

Daniel de las cuatro bestias vencidas por el Hijo del hombre (Dn 8, 1-27).

Traslado del Arca de la Alianza a

Jerusalén por David y el pueblo judío (2 Sa 6, 1-19).

La ciudad de Jerusalén empujada debido

al castigo sometido a David; el ángel del Señor detiene la espada y detiene la

peste (2 Sa 24, 18-25).

Sueño

del rey Salomón que pide la sabiduría y ve la majestad del Señor en una aureola

(1 Re 3, 5-15).

El profeta Elías subiendo al cielo (2 Re

22, 1-12).

El rey David rodeado por cuatro músicos

que tocan un instrumento de cuerda, los címbalos, el cuerno y la flauta (salmo

150).

Lucha entre fieras. Posible visión de

Daniel de las cuatro bestias vencidas por el Hijo del Hombre (Dn 7, 1-28)

Cristo en Majestad bendiciendo y

mostrando el libro de la Ley flanqueado por dos ángeles encenseros

Caín sepulta los despojos de su hermano

Abel (Gn 4,8).

Julio. Un campesino carga una garba de

trigo, ayudado por su esposa.

Septiembre. Un hombre y una mujer

vendimiando

Septiembre. Un hombre y una mujer vendimiando

El rey babilonio Nabucodonosor ante la

estatua de oro que se hizo erigir y músicos tocando el arpa y la cítara para

llamar a los súbditos a la oración (Dn 3,1-7).

El ángel del Señor coge por el cabello

al profeta Habacuc y lo lleva a Babilonia para que dé de comer a Daniel,

encerrado en la fosa de los leones (Dn 14, 30-42)

San Pedro ante el emperador Nerón

sentado en el trono, con dos testas diabólicas tras su cabeza

Martirio de San Pablo

San Pedro con las llaves y un volumen

Sant Pau con un documento desplegado

Detalle de la decoración de las

arquivoltas, la cornisa y los capiteles de las columnas.

Existen dos hipótesis principales sobre la

identidad de estos misteriosos personajes. Una primera teoría (F. Rico) los

considera contemporáneos a la erección de la portalada, por lo que se trataría

de los condes de Barcelona, Ramon Berenguer III (1097-1131) y Ramon Berenguer

IV (1131-1162), que fueron enterrados en el monasterio y que flanquean una

figura con hábitos episcopales que habría de ser igualmente un prelado de aquel

tiempo. Se ha barajado así la posibilidad de que se tratase del arzobispo de

Tarragona, Gregori (1139- 146), de alguno de los abades coetáneos de Ripoll

—Pere Ramón 1125- 1153) o Gaufred (1153-1169)—, de Berenguer Dalmau, obispo de Girona

(1114-1146), antiguo monje de Ripoll, que en 1144 les devolvió la iglesia de

Molló, o incluso —y más improbable— del papa Adrián IV (1154- 1159).

Una segunda teoría, más controvertida, defiende

que estas figuras son un homenaje a tres grandes personajes de la familia de

Oliba Cabreta de la primera mitad del siglo XI, vinculados con la construcción

de la iglesia: Oliba, abad de Ripoll (1008- 1046) y obispo de Vic (1017- 1046),

en el centro, y a su lado, los condes de Besalú, Bernat Tallaferro ({1020) y su

hijo Guillen l (1020-1052), ambos enterrados en el claustro de Ripoll. Cabe

recordar que Oliba y Guillem l fueron protagonistas del acto de consagración de

la basílica en el año 1032, hecho que se conmemoraría en la portalada. El hecho

de que la familia condal de besalú pudiese ser alabada en los retratos de la

fachada se basa en dos detalles. La primera figura, un guerrero sin armas,

lleva, en realidad, una vela, y tiene una mano sobre el pecho en acto de

contrición. Se trata de una convención iconográfica habitual en la pintura

catalana para retratar a donantes fallecidos, como en el caso de la polémica (Luc)ia

conmitesa del ábside de Sant Pere de Burgal, o de la mujer que lleva la

vela en el ábside de Sant Pere de Esterri de Cardós. En el caso de Ripoll

podría tratarse de Bernat Tallaferro, conde de Besalú y hermano de Oliba, que a

su muerte en 1020 donó en testamento a la basílica vasos de oro y plata, y que

fue enterrado allí. Por otra parte, el personaje eclesiástico, por el hecho de

portar báculo episcopal y pallium, si fuese un abad de Ripoll —hipótesis

más plausible— debería haber sido también obispo.

Ninguno de los abades contemporáneos de la

abadía podría haber ostentado esta indumentaria, ya que el privilegio papal que

permitía al abad de Ripoll llevar insignia episcopal en las misas solemnes y

dar la bendición more episcoporum es muy posterior y data de 1305. Por ello, el

candidato más adecuado sería Oliba, abad de Ripoll y Cuixá (1008- 1046) y

obispo de Vic (1017-1046). Por último, el segundo personaje laico podría

tratarse del hijo de Bernat Tallaferro, Guillem, conde de Besalú, presente en

el acto de consagración y también enterrado en Ripoll años más tarde. La

memoria de todos estos tres personajes —Bernat Tallaferro, Oliba de Ripoll y Guillem

de Besalú—, se mantenía viva en la abadía a través del necrologio que señalaba

las misas de sus aniversarios.

Hay que recordar que precisamente en las

letanías de la ceremonia de consagración de la abadía, en 1032, cuya fiesta se

conmemoraba cada año, se rogaba por los hombres enterrados en la abadía para

que no les faltasen ni velas ni misas. Ut omnes hic in Christo quiescentes loco

/ lucis et refrigerii remunerare dig(num) (Barcelona, ACA Ripoll 40, f.

65r). Este culto a los antepasados es sin duda una costumbre muy arraigada en

la Cataluña románica. De hecho, en esos años, en una iglesia reconsagrada y

construida de nuevo en el Vallespir, Santa Maria de Costoja (1142), se recuerda

a los fieles la obligación de pagar los diezmos y las primicias en respeto a la

memoria de las almas de los fundadores, es decir, los padres del abad Oliba:

Oliba Cabreta, conde de besalú y Cerdanya, y su esposa, Ermengarda, fallecidos

nada menos que 150 años antes.

Por último, los dos registros inferiores se

dedican principalmente a representaciones animalísticas y alegóricas. La banda

superior se representa, a ambos lados de la portada, un león, tratado casi de

bulto redondo, en lucha sobre otro cuadrúpedo, al que amenaza un jinete

(izquierda) y un centauro (derecha).

El tema se ha querido identificar con la

primera (derecha) y la segunda visión de Daniel (izquierda), algo que resulta

bastante improbable. Así, mientras que M. Ruiz Maldonado quiso ver en la figura

a caballo con la lanza de la izquierda el tema del caballero victorioso, J.

Yarza invocó para éste modelos de la numismática en los que Ramon Berenguer IV

aparece representado de esta manera. Es muy posible que se traten de escenas

alegóricas profanas, vinculadas al repertorio de la caza, que habitualmente

decoraban las partes bajas de los muros de los muros de los ábsides de la

pintura románica (catedral de Aquileya, Santa Eulália d'Estaon) y mostraban,

con un contenido moralizante, la lucha entre el bien y el Mal. De hecho, en la

portada de Ripoll existe una clara recepción de fórmulas decorativas de la

pintura mural contemporánea, como se aprecia en el zócalo izquierdo, donde

aparece una serie de medallones con grifos y leones muy similar a la que

decora, por ejemplo, el ábside central de Santa Maria de Taüll (11 23).

Por su parte, en el zócalo derecho, cinco

medallones, muy deteriorados, representan una Psicostasis acompañada de las

penas de los condenados en el Infierno. El programa se continúa en el lado

derecho inferior de la fachada, donde se encuentra un ciclo dedicado a la

Parábola del Rico Epulón y el Pobre Lázaro, un tema que encuentra sus

precedentes tanto en el portal de Moissac como en el arco triunfal de Sant

Climent de Taüll.

En el centro de la portada se sitúa una

monumental puerta abocinada, compuesta por cinco arquivoltas esculpidas y un

guardapolvo. A ambos lados del ingreso, se colocan las estatuas columnas de san

Pedro y san Pablo, sobre cuyas cabezas da inicio la cuarta arquivolta, que se

decora con un ciclo relativo a su vida, milagros y martirio, acompañada de

inscripciones, que parece inspirarse en un modelo antiguo que seguía Passio

sanctorum apostolorum Petri et Pauli (siglos V-VI). Por su parte, en la parte

interior del arco, en la primera arquivolta, se figuran escenas de la vida de

los profetas Jonás y Daniel, también con sus respectivos epígrafes. Las escenas

del ciclo de Jonás siguen muy de cerca, en su narración y composición, las

ilustradas en el f. 83 del tercer volumen de la biblia de Rodes.

En el intradós del arco de la puerta se

desarrolla la historia de Caín y Abel coronado por la imagen de Dios

bendiciente y acompañado de dos ángeles incensarios. El relato incluye, además