Baix Pallars

Baix

Pallars, el municipio más meridional de

la comarca, es un de reciente creación (1969),

pues surgió de la agrupación de las antiguas

poblaciones de Baén, Gerri de la

Sal, Montcortes de Pallars y Peramea, así como de varios arrabales y

despoblados. Su principal población es Gerri

de la Sal, que se encuentra en la cubeta

que forma el valle del Noguera

Pallaresa, entre los estrechos de Collegats y de

Arboló, en el margen derecho del

río. Dista 14 km de la Pobla de Segur, desde donde

se llega por la carretera N-260 en

dirección a Sort. Baix Pallars. Tanto el urbanismo como la arquitectura de la

población se hacen eco de su pasado medieval: estrechas y empinadas callejuelas

en las que una serie de arcos de

medio punto y arcos rebajados

dibujan los porches

de algunas de las casas que, en su gran mayoría, han sufrido importantes

reformas.

Gerri de la Sal debe su origen tanto a las salinas, motor económico de la población, como al monasterio de Santa Maria (antes Sant Vicenç) de Gerri,

fundado en 807 y situado en la

margen opuesta del río Noguera Pallaresa a su paso por la

población. El lugar de Gerri

se menciona por primera

vez en el acta de fundación de dicha abadía

y poco después, en 839,

aparece de nuevo en el testamento del obispo Sisebut de Urgell, esta vez como lerre. Con los siglos, las tierras de Gerri, que en un principio pertenecían a los condes del Pallars, fueron pasando, gracias a sus generosas

donaciones, a manos del monasterio. La población se citaba como Gerri Vilella en una donación

de los condes del Pallars

Sobirá en 1089, así como en 1180, cuando

el abad Hug de Santa Maria de Gerri hizo donación de un inmueble, lo que da a

entender que la misma ya formaba parte de los dominios de la abadía. Durante

los siglos XI y XIII se sucedieron las

donaciones que la nobleza al monasterio, con lo que éste se hizo con un

importante territorio,

derechos de mercado y el monopolio de la explotación de las salinas, con lo que

se convirtió en el más importante del Pallars Sobirá. Aún así, la jurisdicción compartida de la aldea y los territorios colindantes por los condes del

Pallars y el abad de Santa Maria conllevó numerosos pleitos e incluso episodios violentos, como el saqueo y destrucción de la villa por parte de los condes en repetidas ocasiones 1274

y 1372).

Monasterio de Santa Maria de Gerri de la Sal

La antigua iglesia abacial se encuentra al Sureste de la localidad de Gerri de la Sal, en la margen izquierda del

Noguera Pallaresa. Se llega a ella tras pasar el puente y avanzar unos 100 m

hacia el Sur por una pista que transcurre paralela al río.

En

807, un presbítero de nombre Espanell dotó con todos sus bienes a la iglesia

dedicada a san Vicente, también de su

propiedad, situada en la localidad de Gerr. De esta forma se fundó una

comunidad monástica, que tuvo como

primer abad al propio Espanell

y que se inició posiblemente bajo la regla de san Fructuoso, si bien años más tarde, en 839, adoptó la regla

benedictina. En esta última fecha cambió

también su advocación a la de santa María. Durante los siglos X y XI el cenobio se vio favorecido por las donaciones y soporte de la casa condal del Pallars y por numerosos

particulares. Como

consecuencia de ello experimentó un notable

crecimiento, patente en la nada despreciable cifra de

cincuenta monjes con los que contaba a finales del siglo XI. Aunque en un primer momento estuvo situado bajo la jurisdicción del obispado de Urgell,

en 966 pasó a depender

directamente de la Santa Sede gracias a un privilegio del papa Juan Xll en el que se le otorgaba la exención episcopal. A pesar de ello, la intromisión de los

condes de Pallars en la organización interna

de la comunidad fue una constante. Así, en 1096 el conde consiguió que el monasterio quedara sujeto a la abadía de Saint-Victor de Marsella y que se planteara

llevar a cabo una reforma

espiritual y organizativa, lo que supuso el inicio de una nueva etapa de

esplendor. Se tiene conocimiento del nombre de uno de los

artífices del edificio elevado en el siglo XI,

gracias a un documento de 1089, en el

que se indica que el conde Artau II, su esposa Eslonça y el abad Pere Ricolf entregaron al maestro Raimundus un alodio por la obra realizada en la iglesia

(ad francho alode per ipfflopere ecclesia que facto est). El Obispo Ot,

hermano del conde y relacionado desde joven con el monasterio, llevó a cabo una política

de recuperación de buena parte de los bienes que la

institución había perdido y, antes de 1106, fundó una

cofradía, entre cuyos fines estaba el

sufragio de los gastos asociados a la construcción de la iglesia

monástica. A mediados

del siglo siguiente, en 1149, se consagró un nuevo templo en honor a

santa María, san Vicente y san Miguel —triple advocación vigente desde 966—, con la presencia

en la ceremonia del arzobispo de Tarragona, de numerosos

obispos y de los propios condes de Pallars.

En 1190 el rey de

Aragón, Alfonso el Casto, puso el

monasterio de Gerri bajo su protección directa y le concedió

todos los bienes de salvaguardia real. Los siglos XIII y XIV fueron muy problemáticos para el cenobio, pues se vio implicado en ciertos conflictos políticos y jurisdiccionales que provocaron su ocupación por el conde de Foix durante

dieciocho meses en 1274, o

el mantenimiento de unas

interminables disputas con los condes

del Pallars, que llevaron al abad de Gerri a excomulgar al conde Hug Roger l por los insultos y agresiones físicas

contra aquél. Con estos

acontecimientos se inició un largo periodo

de decadencia que se vio agravada por las

diferentes guerras, sobre todo la de Sucesión, en las que perdió buena parte de su patrimonio. Así, según se afirma en un

decreto del abad, en 1772 la comunidad estaba formada, tan sólo, por el abad y cinco monjes

Finalmente, se disolvió con la exclaustración de 1835, lo que provocó la dispersión y pérdida de buena

parte de sus bienes y archivos. En agosto de 1936

la iglesia fue expoliada, y

destruida una venerada talla de

la Virgen con el Niño, de la que hablaremos más adelante. Aunque el monasterio de Gerri

contó con un importante patrimonio, su relevancia religiosa y cultural

fue más bien modesta. Parte del estudio documental del monasterio se ve distorsionado por la existencia de los denominados “falsos de Gerri”, documentos falsos, como su propio nombre indica, realizados posiblemente en el

último cuarto del siglo XI, con el objetivo de

revindicar o confirmar ciertas

propiedades que le eran discutidas.

La iglesia del monasterio

de Gerri, que en su

configuración actual se corresponde en su mayor parte

con el edificio consagrado en 1149, presenta

planta basilical formada

por tres naves de tres tramos, de las

que la central es de mayor anchura y altura. En la cabecera, los tres ábsides,

todos ellos de planta semicircular, presentan, así mismo, una análoga

diferencia de tamaño entre el central y los laterales.

Exteriormente,

el edificio se encuentra rodeado,

en su lateral sur, por

varios nichos del cementerio local, y, en su blanco oriental, por

las estructuras barrocas de la

sacristía y un camarín o capilla, las cuales ocultan buena parte del ábside central y parte del

lateral sur. Cuatro semicolumnas dividen el paramento exterior de aquél en

cinco entrepaños, los cuales se coronan por sendos grupos de tres arquillos

ciegos. Mientras que las medias columnas están rematadas por capiteles

decorados con esquemáticos motivos vegetales,

los arquillos descansan en

ménsulas en las que se observan un

rostro humano, una posible cabeza de

animal y motivos geométricos. Las enjutas de los arcos también presentan una

sencilla ornamentación formada por temas vegetales trazados con líneas

incisas. Por encima del friso de arquillos

se dispone una serie de dientes de sierra, sobre la

cual discurre una moldura de bocel.

El

ábside meridional también está coronado por un friso similar de arquillos

apoyados en ménsulas con rostros humanos. El muro lateral de la nave sur, muy

transformado, se encuentra reforzado

por cuatro gruesos contrafuertes, que se corresponden con las pilastras interiores, y cuenta con

tres ventanas, formadas, las más orientales, por sendos arcos de medio punto en

degradación, mientras que la más occidental, también de medio punto, es de doble derrame. En el alzado del

paramento se aprecian cuatro niveles diferenciados. El inferior es liso y está

coronado por una imposta biselada lisa que lo separa del segundo, en el que se

encuentran las citadas ventanas. Sobre éstas, ya en el tercer nivel, muy

modificado, se abren tres grandes vanos rectangulares, de factura moderna. Este

nivel está rematado por una moldura sobre

la que se debía de apoyar la cornisa original, y en la que algunas

de sus piezas se encuentran decoradas con rostros humanos y animales.

La

arquería que conforma el nivel superior, obra realizada en alguna de las reformas

modernas del edificio, eleva la techumbre por encima de las cubiertas originales. El muro norte,

mucho más restaurado, también cuenta con tres ventanas y con unos potentes

contrafuertes, aunque alguno de ellos no se

ha conservado. A diferencia del meridional, no cuenta

con una imposta que separe los niveles inferiores, no hay vanos en el tercer nivel, y carece

de arquería superior. Sendas puertas, actualmente cegadas, se abren en los

muros laterales, de las cuales, la norte, de arco doblado de medio punto, comunicaba con el claustro

desaparecido.

La

fachada de poniente es bastante más compleja. Cuenta con un cuerpo avanzado, a

modo de nártex, compuesto de tres tramos, correspondiente cada uno de ellos con

las naves del interior, y cubiertos por bóvedas de arista. Tres arcos doblados, de desigual tamaño y

altura, se abren en su frente occidental, y

otros dos en los laterales. En el

interior de los tramos laterales se observa una curiosa anomalía: en cada arco las dos arquivoltas inferiores no son

concéntricas respecto al arco superior que las enmarca, lo que provoca la utilización de una tercera

arquivolta de ancho variable y que los vanos no estén centrados con respecto al punto central de

las bóvedas. Los arcos, también doblados

que separan los tramos de este atrio,

se apoyan en pilares con semicolumnas coronadas por grandes capiteles muy

deteriorados. En las esquinas de la

cesta noreste se aprecian los restos de dos músicos que tocan un olifante —aunque alguien ha querido ver a un individuo sujetando un ave— y un

cordófono. Ambos flanquean a un tercer personaje que ocupa la cara central y

del que apenas se vislumbran algunos detalles. Dado que podría estar sentado tañendo otro instrumento de cuerda, no se puede descartar, como propone E. Garland, que se trate del

rey David con los músicos. En una

cara lateral del otro capitel del mismo arco, aparecen Adán y

Eva a ambos lados del árbol, con forma de palmera,

en cuyo tronco se vislumbra parte del cuerpo de la serpiente. Parece que

Adán muerde el fruto y que ambos se cubren el sexo con una hoja, con lo

que, como suele ser habitual a la

hora de representar esta escena, se plasman al unísono dos de los momentos del pasaje

bíblico.

En la cara central se aprecian los restos de dos personajes afrontados, los

cuales están tan deteriorados que, para su adecuada lectura, se hace necesario

recurrir a las fotografías antiguas conservadas. En la publicada

en Catalunya Romanica

(Xv, p. 208) se observa que ambos personajes elevan los brazos y que uno

de ellos parece tener las manos

veladas por un paño. Aunque se ha querido ver una escena de lucha, varios aspectos, como la postura de los personajes, la composición de la escena y

su presencia junto a Adán y Eva llevan a pensar que lo más probable es que, como propone Garland, se trate de la ofrenda de Caín y Abel. La representación del ciclo de Caín

y Abel, o de parte de él, no es infrecuente en los condados catalanes. Así, por

ejemplo, está presente en el claustro de la catedral de Girona, en la portada de Ripoll o en las

pinturas de Toses, Sant Climent y

Santa Maria de Taüll, en Baltarga, o en las más cercanas de Santa

Maria de Mur. De ser correcta esta lectura, cabría la posibilidad de interpretar la escena de

la otra cara lateral de la cesta —en la que un individuo sujeta por el cabello a otro, al que ataca

con un objeto alargado (¿un cuchillo?) con el

que golpea en el cuello— como el asesinato

de Abel a manos de su hermano, lectura que coincide, de nuevo,

con la planteada por Garland. El

cuchillo es —junto con palos, azadas, quijadas, hachas, picos y piedras— una de las armas con las que se representa

a Caín perpetrando el fratricidio. En un friso de la catedral de Nímes,

Caín sujeta del cabello a Abel, al igual que en Gerri, y le atraviesa el

cuello con un cuchillo de notables

dimensiones. Sin embargo, en la iglesia pallaresa la victima realiza un gesto

de defensa al sujetar el brazo del atacante, lo que denota una actitud nada habitual en Abel, quien no

suele oponer resistencia alguna.

Es por ello que también

es factible que pueda tratarse

de una representación genérica de lucha, que encontraría su relación con el resto de las escenas del capitel en el hecho de que con el primer fratricidio hizo su aparición la violencia

y discordia en el mundo. Los otros dos capiteles del atrio presentan

decoración vegetal.

En

el tramo central se abre la portada occidental del templo, la cual está formada

por un arco de medio punto rodeado por tres arquivoltas y una chambrana.

Mientras

que las dos arquivoltas interiores están formadas por sendas molduras

aboceladas, más gruesa la inferior, la exterior está decorada con varias medias

esferas y dos rostros humanos. Esta estructura de arcos se apoya en sendas

impostas, las cuales recorren todo el perímetro del atrio. La

meridional está formada por

decoración a base de taqueado.

Dos

capiteles coronan las dos únicas columnas de la portada. El septentrional, que

presenta motivos vegetales formados por grandes hojas, se ha querido relacionar

con cestas de Sant Pere de Calligans y del claustro de Elna, vinculación que no

conseguimos vislumbrar. En el del

lado opuesto un personaje, situado

en la esquina de la cesta y con sus pies calzados apoyados en el astrágalo,

asoma por detrás de las grupas de dos leones, a los que parece mantener

amarrados por el cuello mediante sendas tiras perladas que parten de sus manos.

Capitel del lado sur de

la portada. Daniel en el foso de los leones

Las

fieras giran sus cabezas hacia el individuo, hasta casi tocar dos de los cuatro

caulículos que ornan la parte superior de la

cesta. En la cara interior

del capitel de Gerri, frente al felino, aparece

de pie un ave, posiblemente zancuda, cuya pata es

cogida por la otra garra delantera del león. En el lado

opuesto de la otra cara del capitel, justo debajo del

caulículo, parece asomar la cabeza de una segunda ave. Este capitel puede

ponerse en relación con varias piezas del área

pirenaica catalana. En una cesta con cuatro personajes entre leones del claustro de

la catedral de La Seu d'Urgell,

uno de los individuos aparece

por detrás de las dos fieras que le flanquean,

apoyando una de sus manos en la grupa

de una de ellas de forma muy similar a Gerri. Los leones se giran hacia este

sujeto sacando sus largas lenguas, como lamiéndole, y algunos de ellos, incluso

presentan sobre el lomo ese trazo perlado que pudiera ser una cadena.

ldéntico modelo se sigue en uno de los capiteles

de la portada central oeste de

la catedral urgelitana, en el que una figura simiesca se encuentra entre dos

leones que le lamen con sus largas lenguas trífidas. Sin embargo, el paralelismo más cercano, desde el punto de

vista iconográfico, se encuentra en la portada

de Cóll, en la que un personaje, en idéntica posición

al de Gerri, también es lamido por dos leones que adoptan

una postura análoga

a los de la iglesia pallaresa

y los citados de La Seu

d'Urgell. Finalmente, los leones de sendos capiteles de

las portadas de Durro y de Viu

de Llevata también

se pueden poner en relación

con todas estas obras, de las que este último caso podría ser una versión

simplificada. En estos dos últimos

ejemplos, así como en la portada

de La Seu d'Urgell, los

felinos alzan una de sus garras

delanteras tal y como sucede en Gerri. Todas estas similitudes no son interesantes solamente por el hecho de compartir un mismo modelo

iconográfico, sino también porque ofrecen elementos que pueden contribuir a interpretar adecuadamente la imagen de Gerri.

Aunque algún autor ha visto en esta imagen un tema derivado

de la lucha de Gilgamesh

o Sansón, creemos que cabe descartar esta infundada propuesta. Por el contrario, y a pesar de que autores como Garland opinan que es difícil atribuirle tal lectura, consideramos más adecuado valorar la posibilidad de que se trate de Daniel

en el foso de los leones. El gran problema

a la hora de identificar este episodio

bíblico reside en que no todo personaje entre leones ha de ser necesariamente

Daniel. Es por ello que, en ausencia de aquellos elementos que permitirían una

identificación segura —como sería la presencia de Habacuc, o una inscripción—

se ha de recurrir a aspectos tales como la actitud de los

leones. Así, si se observa que estos se muestran sumisos, por

ejemplo lamiendo al personaje, se puede afirmar que hay una alta probabilidad

de que se trate del profeta.

El problema

en Gerri es que la

representación resulta un tanto ambigua.

¿están lamiendo

la cabeza del individuo

o le están mordiendo las trenzas de una larga cabellera? La respuesta, la tenemos

en las cercanas piezas que hemos citado, en las que los leones sacan la lengua, y en alguna de las

cuales este órgano presenta múltiples terminaciones. Muy posiblemente es esto

lo que ocurre en Gerri, que las lenguas bífidas de los leones, tal y como se han representado, inducen

a ver unas trenzas que son mordidas. Por tanto, siendo la mansedumbre de

los leones, manifestada en la actitud de lamer, una de las características

habituales de las representaciones

del episodio de Daniel, parece

razonable pensar que es esta la identificación adecuada.

Un indicio adicional

a favor de esta

propuesta se encuentra

en el hecho de que el capitel de Cóll, el ejemplo más parecido a Gerri,

haga pendant con otro en el que un sujeto es devorado por dos leones,

que podría plasmar el castigo de los que conspiraron contra el profeta. Otro

elemento, aparentemente contradictorio con el texto bíblico es el

ave. Sin embargo, la inclusión de este tipo de animal en capiteles en los que de forma incontestable se

representa la condena del profeta, como es

el caso de Germigny-l'Exempt o Neuilly-en-Dun (Cher),

lleva a cuestionar el valor de

contraargumento del mismo.

Si en Cóll la antitética presencia

de Daniel y los conspiradores nos habla de un programa

iconográfico de carácter escatológico, enfatizado por la apocalíptica presencia del crismón con aves

y un personaje tocando

el olifante, en Gerri, la pareja David-Daniel, ambos prefigura de

Cristo, se contrapone al Pecado Original y al primer fratricidio, y

bien puede ser alegoría de la venida del Mesías y esperanza en la

redención.

Sobre

el atrio se alza el resto de la

fachada. En el cuerpo inferior, sobre un friso de dientes de sierra, se abre una ventana de arco de medio punto, muy reformada en la última restauración, que se halla flanqueada por dos óculos.

Esta

estructura, tal y como ha puesto

de manifiesto Español, recuerda

al hastial de la fachada occidental de la catedral de La Seu d'Urgell.

Remata la fachada un campanario en espadaña que dota al templo de su característica

silueta. Esta peculiar estructura de tres pisos, de anchura decreciente en función de la altura, cuenta con dos vanos

por nivel, salvo en el

superior, donde tan sólo

hay uno, formados todos ellos por arcos

trilobulados. Esta espadaña

es un añadido de época gótica. En la última restauración se sustituyó un

cuerpo con tejado a doble

vertiente que había tras el

campanario, por unos paneles de hormigón.

Ya

en el interior, la nave central se cubre con bóveda de cañón, mientras que las

laterales lo hacen con bóveda de cuarto de cañón. En el lado sur de la base de

la bóveda central se observan tres ventanas, actualmente cegadas, vanos

ausentes en el lado septentrional.

Los

pilares compuestos situados entre las naves están formados por un

núcleo cruciforme al que se

adosan cuatro semicolumnas. De ellos

arrancan los arcos fajones y formeros que enlazan con las

correspondientes pilastras con semicolumnas adosadas de los muros perimetrales. Los veinticuatro capiteles

esculpidos que coronan las columnas de las naves presentan motivos vegetales y figurativos. Estos

últimos incorporan gritos, una sirena-pez de doble cola, un individuo que, flanqueado por dos cabezas de

león, muestra sus genitales y eleva sus brazos, unos sujetos amenazados por una serpiente y otro león, hombres desnudos con la cabeza engullida por

leones con marcada melena —que tienen sus correspondientes paralelos en sendos

capiteles de Saint-Pons-de- Thomieres y del claustro de la catedral de La Seu

d'Urgell, como ha puesto de manifiesto Español— y un ave rapaz que sujeta con sus garras a una serpiente al

lado de un rostro humano y de un

individuo desnudo con alas (¿un ángel

o un ser demoníaco?). Español considera

que este último capitel, y el

cimacio que tiene encima —ornado, al igual que la imposta contigua, por un

friso de animales fantásticos—, podrían estar

inspirados en algún sarcófago romano y que presenta similitudes con dos capiteles del claustro de la catedral urgelitana.

Desde

un punto de vista estilístico, la talla del interior es muy diferente a la de

la portada y del pórtico, y de una calidad muy inferior. Claramente fueron

diferentes manos quienes realizaron ambos

grupos de obras un amplio presbiterio cubierto mediante bóveda de cañón antecede al ábside

central, el cual se

cubre con la habitual bóveda de cuarto de esfera. El semicilindro absidal está configurado

por una llamativa arquería formada por

siete arcos apoyados

en estilizadas columnas, estructura que parece un modelo simplificado del interior del

ábside central de la catedral de La

Seu d'Urgell. Rematan estas columnas unos capiteles con decoración vegetal y algún motivo figurativo, como una segunda

sirena-pez de doble cola y una rapaz con las alas desplegadas junto a dos serpientes enroscadas en un tronco. Recorre

la base del cascarón

absidal una moldura decorada con taqueado, rostros humanos, algún animal, hojas y alguna

concha.

Las tres ventanas que se abren en el paramento absidal quedan enmarcadas por tres de los arcos de la arquería ciega. La central presenta una moldura de bocel.Los dos ábsides laterales son lisos, están cubiertos por bóveda de cuarto de esfera y presentan sendas ventanas de medio punto y derrame simple, la meridional desviada respecto al eje longitudinal del templo. Sendas impostas con bolas y flores recorren los la base de los cascarones absidales. En el interior del muro sur del presbiterio se halla una escalera de caracol que actualmente facilita el acceso a la parte superior de las bóvedas. Mientras que en la sección de muro que se alza sobre el arco presbiterial se abre un óculo, en las que se sitúan sobre los ábsides laterales se localizan sendas ventanas en forma de cruz, cegada la del lado meridional.Si bien se aprecia una cierta unidad en el plan general de la obra, G. Boto ha puesto de manifiesto recientemente algunos aspectos constructivos que de notan una ejecución llevada a cabo en varias fases, entre las cuales pudo transcurrir un tiempo de difícil estimación, aunque dicho autor considera que tales interrupciones no debieron ser muy dilatadas. Así, en ciertas pilastras se observa una desalineación de las hiladas de sillares a ambos lados de las semicolumnas adosadas, la cual es testimonio de ciertas interrupciones del proceso constructivo. También son evidentes algunos cambios de planteamiento, como por ejemplo en la cubrición de las naves. Si bien la base de las bóvedas está compuesta por varias hiladas de sillares, al acentuarse la curvatura, dicho aparejo es sustituido por mampostería de tosca factura formada por piedras alargadas y estrechas. Asimismo, aunque los pilares cruciformes y las pilastras adosadas a los muros anunciaban unos arcos fajones compuestos y de cierta amplitud, a la hora de ejecutar la bóveda se optó por arcos simples y estrechos. Todo parece indicar que quienes elevaron los muros del templo no fueron los mismos que acometieron su cubrición. Finalmente, el porche occidental, por su forma de adosarse, que no de integrarse, en la fachada, denota también, una ejecución algo posterior.Teniendo todo esto en cuenta, y considerando que un edificio puede ser consagrado sin estar acabado, resulta toda una incógnita la determinación de lo que estaba construido en 1149. M. Castiñeiras, considera que el edificio actual, que sería de influencia aragonesa, se corresponde con el documento en el que se cita al maestro Raimundus y que fue edificado entre 1086 y 1112, promovido por la condesa Eslonça, esposa de Artau II y de origen aragonés.Otros autores han datado la realización de la iglesia en la segunda mitad del siglo XII, lo que implicaría que en la fecha de su consagración en 1149 el templo no debería de estar finalizado. En este mismo sentido, Boto ha planteado recientemente que dicha consagración podría interpretarse como “la expresión de la finalización de una fábrica litúrgicamente operativa” cuyos trabajos se habrían iniciado hacia 1120- 1130.Los numerosos y evidentes paralelismos, tanto arquitectónicos como escultóricos, que se observan en Gerri de la Sal respecto a La Seu dÚrgell hacen que la datación relativa de esta sea una referencia ineludible a la hora de estimar la cronología de la iglesia pallaresa. Para Español el capitel presuntamente inspirado en un sarcófago romano debería anteceder a sus paralelos en el claustro de La Seu, por lo que la cabecera de la iglesia, espacio en el que se encuentra, debería ser anterior a la fecha de consagración Para esta autora, un taller vinculado con la catedral urgelitana se incorporaría con posterioridad, aunque no mucho más allá en el tiempo, dada la unidad que presenta el edificio. De ello se deduciría que Gerri antecedería al claustro catedralicio. Sin embargo, el asunto resulta de gran complejidad, pues los elementos en común se encuentran tanto en la iglesia de La Seu como con algunos capiteles del claustro Mientras que la primera podría haberse iniciado hacia 1106, como recientemente ha propuesto boto, y estar ya finalizada, a excepción de la cubierta, a mediados del siglo XII, para el claustro se han propuesto fechas más avanzadas —por ejemplo, Besseran lo ha datado entre 1160 y 1195 y boto, en un primer momento, entre 1165 y 1175—.

Dicha cronología atribuida al claustro catedralicio resulta excesivamente tardía cuando se compara con la datación de las obras a las que nos hemos referido al tratar sobre la filiación de algunos elementos escultóricos de Gerri —el obispo Ramón de Roda consagró la iglesia de Viu de Llevata en 1108 y una inscripción sobre una placa de pizarra encontrada en la iglesia de Santa Maria de Cóll podría ubicar el momento de la consagración de dicho templo dos años más tarde—. La datación de estas obras, que siguen claramente el modelo de portada del monasterio de Alaón, edificio en el que se estaba trabajando en 1103 y que es consagrado en 1123, debe situarse, sin duda, en el primer cuarto del siglo. Resultaría sorprendente que el capitel del presunto Daniel de Gerri se hubiera inspirado en obras más simples y de inferior calidad realizadas, como mínimo, unos veinticinco años antes, y que este mismo modelo hubiera sido utilizado de nuevo en La Sen otro cuarto de siglo más tarde. Una hipotética inspiración de todas estas piezas en un modelo común de calidad superior que no se habría conservado no ayuda a resolver el problema cronológico. Observamos, por tanto, que si bien algunos aspectos como la utilización de este modelo iconográfico o la existencia de ciertos testimonios documentales —como la referencia de 1106 al sufragio de los gastos de la construcción de la iglesia monástica por parte de los miembros de la cofradía— parecen apuntar a unas fechas de ejecución de la iglesia de Gerri cercanas a las propuestas por Castiñeiras, las evidentes relaciones con La Seu d'Urgell y la vinculación de esta con Ripoll, e incluso, en algún elemento puntual, con la escultura rosellonesa, llevan a dataciones, a priori, más avanzadas. La tendencia de la historiografía a plantear de forma sistemática relaciones de precedencia-filiación ha llevado, quizás, a eludir la posibilidad de que la construcción de la iglesia de Gerri se ejecutara en paralelo a la de la catedral urgelitana, y que entre los talleres que en ellas intervinieron se produjera un intercambio de ideas, soluciones y modelos Recientemente, Boto se ha mostrado partidario de este segundo tipo de escenario, y ha considerado factible un desarrollo de la fábrica catedralicia ejecutado en paralelo a la de Gerri bajo la iniciativa de una misma personalidad promotora. Son, en conclusión, muchos los interrogantes que se plantean desde el punto de vista cronológico, la respuesta a los cuales excede el objetivo de este texto.En 2010 se descubrieron en unas excavaciones arqueológicas los restos del claustro del siglo XVI.Sepulcro de un abadActualmente situado a los pies de la iglesia, en el lado norte del muro oeste, se halla un sepulcro en cuya tapa aparece la figura yacente de un abad. Este viste túnica, casulla y mitra, y porta báculo y manípulo Cruza a la altura del vientre sus manos, las cuales mantiene cubiertas por guantes sobre los que luce varios anillos. La caja, de más reducidas dimensiones que la tapa, por lo que podría no corresponder al mismo sepulcro, presenta en su cara frontal dos círculos en cuyo interior, de marco polilobulado, hay un águila y un árbol. Reposa la estructura sobre dos leones tumbados. Podría datarse la tapa en el siglo XII y la caja en la centuria siguiente. Popularmente se ha atribuido esta tumba a san Ot, obispo Que murió en 1122, sin embargo, parece ser que el mismo fue enterrado en la catedral de La Seu d'Urgell.

Virgen con el niñoHasta 1936, fecha en la que desapareció como consecuencia del expolio del templo, presidía el altar una talla románica de madera de una Virgen sedente con el Niño sobre su rodilla izquierda. María, vestida con túnica larga y capa, estaba calzada y cogía al Niño con su mano izquierda. Éste, por su parte, estaba ataviado por una larga túnica por debajo de la cual asomaban sus pies descalzos y sujetaba un libro abierto con su mano izquierda. La Virgen estaba sentada sobre un trono y, al igual que Jesús, lucía una corona metálica añadida con posterioridad. Conocemos la imagen gracias a fotografías antiguas.

Iglesia parroquial de Sant Pere de Sorpe.

La

localidad de Sorpe cuenta con una iglesia de origen románico, pero

agresivamente modificada en fechas posteriores. Esta se sitúa en la parte

nordeste del municipio, en la parte del pueblo que empieza a descender hacia el

río, para llegar deberemos dejar el vehículo en la entrada del pueblo y andar

durante unos minutos por el interior de las estrechas calles del pueblo, hasta

que veremos el edificio a nuestra derecha.

El

edificio que vemos hoy es el resultado de una serie de modificaciones aplicadas

al original edificio románico, que han resultado en una iglesia que no tiene

nada que ver con la original. El plano primigenio, planta basilical con tres

naves y tres ábsides, ha sido recortado por la cabecera eliminándose el ábside

central y el lateral del lado sur, invirtiéndose el sentido interno del

espacio. Es decir, la eliminación de dos de los ábsides ha hecho que la entrada

se sitúe en el lado este mientras que el altar se ha resituado en la parte

occidental del interior del templo.

Así,

desde la fachada exterior de levante podemos ver el tape realizado a los arcos

triunfales de los dos ábsides eliminados, en el central de los cuales se ha

abierto la puerta de entrada moderna.

El

ábside románico que sobrevive nos da una idea de lo que sería el edificio en un

principio, la única decoración que se aprecia es la que queda en su muro curvo:

arcos lombardos agrupados de dos en dos por lesenas de sección rectangular.

Ninguna decoración más en el exterior de la construcción ha quedado hoy si es

que alguna vez la hubiere.

En

el muro occidental se observan los parches elaborados para cerrar el hueco de

la posible entrada por este lado.

Las pinturas murales.

La

iglesia de Sorpe debió estar totalmente decorada con pinturas murales, pero en

su estado actual y el que se conoce de la exploración de sus muros, solo se

tienen restos importantes de la nave central, de algunos arcos de separación de

esta con las laterales y de restos de pinturas del colateral englobado en el

campanario. Parte de estas pinturas de la nave central fueron arrancadas hacia

el año 1929 por encargo del obispado de Urgell y montadas en plafones planos,

separados, dispuestos en la actualidad en el MNAC de Barcelona.

Debido

a la destrucción del ábside central, el foco central iconográfico de las

pinturas se ha perdido, pero empezaremos nuestra descripción por los restos

pictóricos situados en el los arcos triunfales de éste. El más estrecho y más

cercano al ábside presenta en la clave, dentro de un medallón circular, la

paloma del Espíritu Santo, flanqueada por las figuras portadoras de cruces y

libros de San Gervasio (SCS, GERVASIVS) y Protasio (SCS, PROTASIVS),

ambos los patrones de la ciudad italiana de Milán. Bajo el primero aparece San

Ambrosio (SCS, AMBROSIVS) que sentado porta la cruz; más abajo aparece

otro santo sentado (SCS, M...), que podría ser Macario, hermano de

Ambrosio. Este último santo, situado entre dos estrellas de ocho radios,

sostiene un volumen enrollado en la izquierda. Bajo sus pies, donde aparece el

busto de otra figura aparentemente femenina, vemos en el extremo inferior, un

cortinaje. Y por debajo de Protasio hay dos espacios simétricos a los

anteriores, con personajes sentados. El situado más abajo, muestra otro volumen

enrollado, esta flanqueado por dos estrellas de ocho puntas y tiene un busto

femenino bajo sus pies.

El

arco exterior tiene en la clave un gran medallón circular con un círculo en el

centro, y en uno de los anillos periféricos hay una imitación de inscripción

cúfica de carácter ornamental. A cada lado aparecen dos figuras masculinas muy

mutiladas, que representan a Caín y Abel ofreciendo sus sacrificios a Dios. En

la franja externa hay un tema de origen clásico, repetido, que consiste en una

garlanda de hojas de laurel, discos metálicos.

Lateral izquierdo de

los arcos triunfales

Pinturas representando

la Crucifixión

El

lado izquierdo del intradós del gran arco contiene de arriba a abajo dos

escenas. La de la parte superior es la más grande, en su parte superior hay una

orla de vivos colores que deriva de una inscripción cúfica parecida a las

de Santa Maria de Taüll y Estaon, pero situada boca abajo. Bajo ella

vemos en el centro la virgen sentada con el infante en la falda, con unas

desproporcionadas manos gigantes. Si se compara el trono de las pinturas de

Taüll veremos que el pintor de Sorpe no entendió el modelo, y que el cojín está

mal interpretado, con un distinto tratamiento en cada extremo del mismo. Las

inscripciones SCA, MARIA para la virgen y EX (?) para el Niño

aparecen alrededor y son de fácil interpretación, no obstante, los árboles de

los lados, uno en pleno florecimiento de flores y frutos, y el otro seco y

muerto, lleva más discusión. Se ha apuntado a que podrían significar los

árboles buenos y malos, símbolos de la Iglesia y de la Sinagoga.

Lateral izquierdo de los arcos

triunfales

En

el rectángulo inferior, encabezado por los nombres ANDREA y PETRV...

se hace alusión a los apóstoles Andrés, Pedro y un tercero, que navegan en una

nave. Entre los dos nombres conservados hay el signo de un punto seguido de un

semicírculo con un apéndice serpenteante. El primer y último personaje llevan

los remos, y el del medio sostiene las redes llenas de peces. En el mástil de

la nave hay, en lugar de una vela, una especie de manto blanco con el crismón

figurado en el centro, con las letras alfa y omega.

Las

pinturas del lado opuesto están en muy mal estado, aunque parece que habrían

estado perfilados dos parejas superpuestas de santos, quizás apóstoles, y más

abajo, algún busto aparentemente femenino.

El

intradós de este arco que se abre en la nave contiene temas ornamentales. La

decoración de la nave se conserva en gran medida en el lado izquierdo, en dos

grandes zonas superpuestas. La inferior, en el espacio limitado por la obertura

de dos arcos separadores, que contiene en su parte central la Crucifixión,

adaptada con dificultades a la forma de los arcos. En el centro de esta escena

vemos a Cristo en la cruz, como en el caso de Estaon. A sus pies hay una

calavera que alude al topónimo golgotha. A cada lado de la cruz las

letras ...NI...ME P... parece que son interpretables como restos de una

signatura que podría terminar con las palabras ME PINVIT (me pintó),

faltaría por desgracia el nombre del pintor. Las limitaciones ya mencionadas

debidas al enmarcado hacen que tanto Maria como Juan solo estén completados de

cintura hacia arriba, con los pies recortados. Al lado derecho de la cruz vuela

un ángel turiferario. Mas abajo de estas figuras hay una franja de color negro

con un inscripción muy desfigurada con las letras en blanco ...

EHENSVS...ISTA COHORS PLO.. Aún más arriba, entre dos franjas rojas, otra

línea decorada, y aun por encima de esta, dos escenas de la infancia de Jesús.

De derecha a izquierda, la anunciación y la Natividad.

La

Anunciación está representada por Maria mientras hila, por su lado derecho

desciende la paloma del Espíritu Santo, y al fondo una figura femenina

contempla la escena tras una cortina. Esta es una escena singular en el

románico de Cataluña, puesto que no es corriente en el arte occidental la

representación mariana de este tipo, puesto que aquí se relaciona a Maria con

Eva, recordemos que se le atribuye a Maria el papel de Nueva Eva, además de que

este última se la suele representar hilando cuando aparece en las escenas

posteriores a la expulsión del Paraiso. A la izquierda, el arcángel Gabriel se

dirige a la virgen con un gesto de saludo, más allá hay los restos de un manto

de otro personaje. El fondo tiene tres grandes fajas de color azul, rojo y

amarillo. Sobre la escena de la Anunciación aparece otra inscripción blanca

sobre fondo negro, enmarcada por franjas rojas, que parece alusiva a Maria y

Gabriel. Sigue una parte importante pero incompleta de la Natividad, con la

virgen sobre un lecho o cama y el baño del niño Jesús (EMANVEL), acompañado por

dos lavadoras. Es un tema representado en el mismo lugar que en Santa

Maria de Taüll.

En

el lado opuesto solo quedan una parte de la decoración pictórica, que

corresponde aquí al Génesis. En la parte alta hay una figura desnuda (ADAN

o EVA), y al lado un gran árbol. Mas abajo, otros dos personajes, de

medio cuerpo, que sostienen grandes recipientes de los cuales surge agua.

Comparándolos con ejemplos análogos, representan dos de los cuatro ríos del

Paraíso, en relación con las figuras de Adan y Eva.

Escena de la

Anunciación en el lado norte de la nave

Los

arcos de separación de las naves también conservan algo de decoración. El arco

del lado izquierdo presenta arriba los santos Félix y Pastor. Más abajo

empezaban los signos del zodiaco (Géminis o Gemelos representados por una

figura bicéfala y Cáncer o Cangrejo). Este último, con el epígrafe CRANX, va

acompañado de un nicho de boca cuadrada flanqueado por dos cálices, como si se

indicara de esta manera que era una creencia o lugar para situar los vasos

sagrados. El arco del lado opuesto tiene en la clave una aureola crucífera con

la paloma del Espíritu Santo, y más abajo la figura de dos arcángeles. Más

abajo aún, empezaba un bestiario con un elefante y un centauro, el primero con

un castillo o torre sobre la espalda.

Intradós del arco

lateral izquierdo

Intradós del arco

lateral derecho

El

repertorio iconográfico mencionado hasta aquí nos pone de manifiesto el uso de

diversas fuentes. En la nave, el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo

Testamento (a la izquierda y a la derecha respectivamente) corresponde a una

tradición muy antigua, relacionándose siempre de un modo paralelo el inicio de

los mismos con Adan y Eva y la Natividad.

Las

series paralelas del zodiaco y del bestiario son de origen clásico. En el

primer arco conservado vemos el tercer signo y el cuarto. Podemos suponer que,

o bien existió otro arco con los dos primeros signos, o que los conservados

aparecen por el hecho de corresponder el tercero a la onomástica de San Pedro,

el 29 de junio, patrón de Sorpe.

Por

lo que respecta al resto de la iglesia, solo encontramos elementos de

decoración en la base del campanario de lado occidental. Existen dos figuras en

la parte superior, quizás apóstoles, y en el lado derecho de una composición en

arco de medio punto con una sirvienta (PVELLA), situada en el extremo de

una mesa de banquete, y debajo el pobre LAZARO (LAZARVS), que ha

de corresponder a la parábola del banquete, evocada también en Sant

Climent de Taüll y Sant Joan de Boi. El fragmento de la sirvienta y

de Lázaro está en el Museu Diocesà d'Urgell.

Fijándonos

en el estilo del pintor o pintores de Sorpe, no deja de ser paradójico que el más

refinado de los mismos no aparece en los arcos triunfales, sino que lo hace en

la nave. Se puede suponer una datación alrededor de la primera mitad del siglo

XII. Los estilos y el repertorio ornamental, muy variado, presentan afinidades

con el círculo de Pedret y solo con una pintura sobre tabla conocida, la de

Martinet.

Iglesia de Sant Serní de Baiasca

Se

encuentra en la comarca catalana del Pallars Sobirá, en la

entidad de población de Baiasca perteneciente al municipio de Llavorsí.

Se

trata de un edificio muy transformado, del cual solo se conserva de su origen

medieval, el ábside en la parte de levante. Ya desde el exterior se adivina su

planta semicircular levantado en dos niveles, puesto que vemos dos ventanas

situadas a alturas distintas. El aparejo pétreo es hosco y poco cuidado, juntas

muy gruesas y vacías le dan un aspecto ruinoso, que se adereza con una

decoración exterior de estilo lombardo a base de arcuaciones ciegas agrupadas

de dos en dos y separadas por lesenas. Esta arcuaciones lombardas se sitúan en

dos niveles, marcando definitivamente las dos plantas de las que se compone el

ábside.

Las pinturas murales

Y

es aquí detrás donde está lo más preciado de Sant Serní de Baiasca: el esperado

conjunto de pinturas murales que, al igual que los descubridores en el año

1977, podemos encontrar protegido por el retablo barroco que cubre el ábside.

Son frescos de origen románico que se conservan in situ, valor añadido para

realizar la visita al recóndito lugar.

Entrada secreta al ábside

Las

pinturas solo cubren una parte de la cuenca y del semicírculo absidal, sobre

una pared muy picada y en mal estado de conservación. Preside la escena

el Maiestas Domini, de la que solo se conserva la parte inferior y

la mano izquierda que sostiene el libro cerrado, encuadernado a base de dos

bandas que enmarcan una cruz en forma de aspa. El señor está sentado, sobre

cojines ornamentados, en un trono con los laterales ornados por una cenefa de

círculos entre dos filas de perlas. La mandorla que lo inscribe marca una aguda

silueta y está conformada por los colores azul, rojo y blanco. Los pies

descansan sobre un semicírculo que simboliza la tierra.

Alrededor

de la aureola aparecerían los símbolos de los evangelistas que probablemente

seguirían el esquema de Sant Climent de Taüll y estarían situados en

un círculo sostenido por un ángel. Actualmente solo quedan los dos ángeles

inferiores, pero han desaparecido los círculos con el símbolo correspondiente,

pero que deberían corresponder a San Marcos en el lado izquierdo y a San Lucas

en el lado derecho.

Completa

la visión apocalíptica dos querubines de los cuales el de la derecha se puede

apreciar bastante bien, no así el del lado izquierdo. Están situados de pie con

dos alas desplegadas y otras dos enganchadas al cuerpo según la descripción del

libro de Isaías (capítulo 6). A ambos lados hay restos de los que serían dos

arcángeles que según la tradición bizantina importada de Italia, eran los

guardianes de la Teofanía absidal.

Una

franja decorativa de color rojo separa las escenas superiores del semicírculo

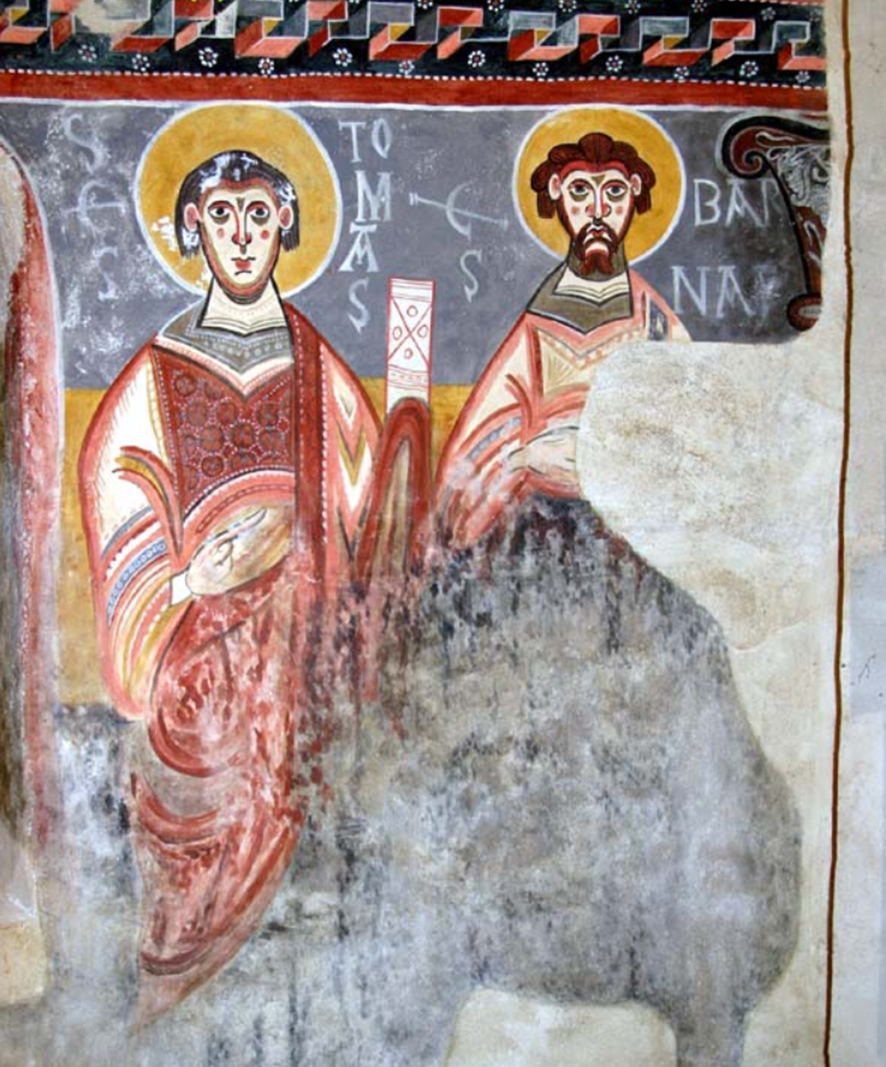

absidal. Aquí se incluiría a cada lado de una ventana central, el colegio

apostólico. Existían inscripciones que los identificaban pero que han

desaparecido casi en la totalidad. Empezando por la izquierda de la ventana son

visibles las de Pablo (VS), al que sigue Juan (IOHANES) y Bartolomé (BARTOLO).

Las figuras se recortan sobre un fondo negro y llevan aureolas que han perdido

el color. Hay restos de figuras de lo que fue un programa más rico, entre las

que se habría identificado a una como san Ambrosio (S AMBROS).

El

estado actual de las pinturas impide apreciar la intensidad y la calidad del

cromatismo que seguramente tendrían. El autor utilizó una paleta rica en rojos,

blancos brillantes y azules intensos muy parecidos a los utilizados en Pedret o

Taüll. El estilismo del pintor lo acerca a los círculos derivados de Pedret,

como son Orcau, Estaón, Aineto, Sorpe y Argolell a tenor del

aire mozárabe y bizantinismo italiano que contiene su obra.

Se

ha propuesto como fecha más adecuada para la realización de las pinturas de

Baiasca para la segunda mitad del siglo XII.

Sant Pere de Burga

El monasterio

de San Pedro de Burgal o del Burgal es un monasterio benedictino situado

cerca de la localidad española de Escaló (La Guingueta), en

la comarca del Pallars Sobirá.

Sant

Pere de Burgal constituye un agradable lugar para visitar. Su situación alejada

de las vías de comunicación fáciles y su entorno natural hacen que merezca la

pena realizar una pequeña excursión para alcanzarlo. Saliendo de la carretera

entre Escaló y Llavorsí a mano izquierda, se cruza el Noguera Pallaresa y se

puede dejar el vehículo aparcado en un claro cercano. Luego se sigue un camino

que en aproximadamente 500 m se convierte en un sendero con una pequeña

pendiente, que asciende ligeramente sobre el nivel del valle. Finalmente se

alcanza las ruinas del antiguo monasterio, desde donde se puede contemplar una

bonita vista de esa parte del valle.

La

historia de Sant Pere de Burgal empieza con los primeros textos documentales de

monasterio encontrados, con fecha del año 859 en que el monasterio obtiene unos

importantes privilegios del precepto emitido por Ramón, el entonces conde de

Tolosa y poseedor de estas tierras. El escrito nos deja el nombre del primer

abad, un tal Deligat que al parecer pudo ostentar el título desde los años 859

hasta el 866. Poco después, a principios del siglo X el monasterio entra en la

órbita del vecino recinto de Santa María de Gerri, hecho que nos hace pensar

que Burgal no obtuvo demasiado poder como para mantenerse independiente.

A

partir de aquí, los acontecimientos se vuelven algo confusos durante el siglo X

y XI, en el que aparecen numerosas disputas y documentos falsificados en los

que se ratifican y contradicen continuamente los supuestos privilegios del

monasterio a favor y en contra de Santa María de Gerri y Santa Maria de la

Grassa, disputa que llega hasta bien avanzado el siglo XIV, año 1337, cuando

finalmente se reparten los bienes entre Gerri y la Grassa. Finalmente se

convierte en priorato y en el año 1570 se seculariza, con lo que termina el

periodo religioso entre sus muros.

El

estado en que se encuentra actualmente el monasterio es el de ruina casi total,

el único edificio que perdura de las dependencias monacales es la iglesia,

ubicada en el lado norte y único objetivo de este estudio. Desde el norte se

puede acceder a un ancho prado desde el que se puede observar en su totalidad

la fachada norte de este edificio, así como los tres ábsides de la cabecera.

Se

trata de un edificio de planta basilical constituido por tres naves, la central

de mayor altura que las laterales, recubiertas con una techumbre de madera. Es

la distribución típica de las iglesias catalanas del siglo XI, y en este caso

se mantenido la estructura hasta nuestros días, lo normal sería encontrarnos

las naves recubiertas con una bóveda pétrea, posterior a la concepción

original. No obstante, de la techumbre de madera no nos ha llegado nada, pero

si la estructura del lado norte. La fachada de este lado mantiene probablemente

la altura original, así como los arcos divisorios entre la nave lateral y la

central, conformada por una hilera de arcos sustentados sobre pilastras

rectangulares, sencillas y sin ningún tipo ni vestigio de ornamentación. Como

ya se ha dicho, la nave central cuenta con más altura que las laterales, y en

la parte superior del muro intermedio, sobre los arcos, se pueden ver los

huecos en el muro donde apoyaba parte de la techumbre de madera. Del lado sur

no se conserva más que una parte del muro lateral y las basamentas de los

pilares, reconstruidos en parte en la actualidad a modo de testimonio.

De

la planta y distribución de la iglesia destaca la existencia de una doble

cabecera. La curiosidad radica en la de poniente, construida en dos niveles, de

los cuales el inferior contenía un altar y el superior un coro de madera que se

adentraba en la nave central, sin duda alguna vestigios de la tradición

carolingia.

Hoy

se puede acceder por una empinada escalera metálica al nivel superior y podemos

hacernos una idea del espacio que conformaban las naves y los ábsides en esta

parte del templo. Esta distribución tan solo se puede relacionar, en el

románico catalán, con la planta de la iglesia abacial de Santa María de Arles

de Tec, en Francia, de futuro estudio y en Castilla, tenemos los ejemplos de

San Cebrián de Mazote o Santiago de Peñalba.

Vista interior

El

otro punto destacado de la visita es la cabecera oriental, con tres ábsides

correspondientes a cada una de las naves. Exteriormente la decoración sigue los

cánones de la época, esto es, arcuaciones lombardas en el friso de los

paramentos semicirculares y ventanas sencillas abocinadas tanto exterior como

interiormente. Durante mucho tiempo, esta fue la única parte de la iglesia que

sirvió para realizar actos litúrgicos, por lo que se cerró con un muro a modo

de fachada occidental toda la cabecera. Hoy, este muro se ha sustituido por un

cerramiento de madera con unas cristaleras que nos dejarían ver, si existiera

algún tipo de mantenimiento en forma de limpieza y conservación, las pinturas

del interior.

Pinturas murales

Existe

un conjunto pictórico remarcable dentro de la cabecera de Sant Pere de Burgal,

en concreto unas pinturas murales en el ábside central, atribuidas al

prestigioso trabajo Círculo de Pedret. Como todas las obras pictóricas de este

tipo importantes, lo que podemos observar in-situ es tan solo una réplica de la

obra original, extraída y transportada a principios de siglo por la Junta de

Museos de Barcelona y hoy conservada en el Muesu d'Art Nacional de Catalunya

(MNAC), catalogadas como la MNAC/MAC 113138 y expuestas con el número 38 dentro

del ámbito III, correspondiente a las pinturas del Círculo de Pedret. La pieza

auténtica cuenta con unas dimensiones de 720 x 470 x 500 cm y fueron adquiridas

concretamente el año 1932. Se trata de una de las obras principales del taller

de Pedret, conjuntamente con las de Sant Quirze de Pedret, Santa María d'Aneu y

Sant Pere d'Ager.

El

programa iconográfico representado por las pinturas entra dentro del orden

conjunto de este grupo de pinturas, atribuidas al mismo taller, denominado como

Circulo de Pedret. Se trata de la figura central representada por el Maiestas

Domini o Cristo en Majestad, flanqueada a ambos lados por dos pares de

figuras, los profetas Isaías ( a nuestra izquierda) y Ezequiel (a nuestra

derecha), y los arcángeles Gabriel (izquierda) y Miguel (derecha). Éste último

aún conserva un rollo de pergamino en su mano izquierda con el rótulo Postulacius. De

la figura de Cristo tan solo se puede observar la parte inferior de la mandorla

y el pie izquierdo, borrado el resto por el paso del tiempo. Hay que decir que

todo el lado norte del conjunto ha quedado afectado por la humedad, perdiéndose

gran parte de las pinturas, por lo que los personajes representados a nuestra

izquierda han quedado borrados parcial o totalmente.

Profeta Isaías

Profeta Ezequiel

En

la franja central, separada del campo superior por una cinta adornada con una

cenefa grecada en perspectiva geométrica, se representa un colegio apostólico

compuesto por 6 miembros. Todos aparecen con la testa nimbada, de frente y

sentados en una especie de banco decorado, con fondo oscuro, y cada uno de

ellos ostenta un objeto representativo. De izquierda a derecha nos encontramos

primero con un apóstol no identificado de cabellos rubios, nimbo dorado que

ostenta un libro de perfil, del que solo vemos el lomo. Seguidamente aparece

San Pedro, fácilmente reconocido por las llaves levantadas por una mano,

mientras con la otra bendice con los dos dedos levantados, su nimbo aparece con

color rojo. A su derecha se sitúa la figura de la virgen María, sujetando un

cáliz del que sobresalen unas hebras que podrían representar unas llamas, con

la mano derecha hace el gesto de alabanza al señor y lleva un nimbo dorado. Al

otro lado de la ventana central del ábside nos encontramos con la figura de San

Juan Bautista, barbudo, que sostiene con ambas manos un medallón donde aparece

el símbolo del Agnus Dei. Tras él está San Pablo, calvo y sujetando

otro libro visto por el lomo, como el primer apóstol no identificado. Finamente

nos encontramos con otro apóstol sin identificar, el cual no ostenta ningún

elemento representativo, pero podría pertenecer a San Juan Evangelista (según

J. Sureda).

Colegio apostólico lado

izquierdo y derecho

Bajo

el colegio apostólico se perfila otra banda separadora compuesta por unos

cuadros decorados alternativamente con figuras geométricas similares a las

grecas de la franja superior y coronas reales, de estilo italiano idénticas a

las existentes en las pinturas románicas de Monza (otro factor para asignar a

los artistas la procedencia lombarda). En esta parte es donde aparece una de

las figuras carismáticas del conjunto de Sant Pere de Burgal. Se trata de la

única figura que podemos observar, se encuentra en el lado sur (a nuestra

derecha) y es probable que existiera simétricamente otra en el lado norte pero

en esta parte las pinturas han desaparecido. La figura en cuestión representa a

una mujer vestida con traje oscuro, con la mano derecha sostiene un cirio en

señal de ofrenda, acompañada de una inscripción en la que solo se pueden

identificar las palabras "...CIA CONMITESA", que se pueden

traducir con las palabras "Lucía Condesa" y identificable con

un personaje real, en concreto con la condesa Llúcia de la Marca, hermana de la

condesa de Barcelona Almodís de la Marca y esposa desde el 1085 del conde de

Pallars Artal I. De todas maneras, es una interpretación fácilmente resuelta

que deja algunas dudas, se podría atribuir también a la condesa Guillermina,

esposa de Bernat de Pallars, que en 1196 realizó una ofrenda al monasterio. Si

la hipótesis de la condesa Llúcia fuera correcta, se podría datar las pinturas

entre los años 1058 y 1090.

El

lateral del arco presbiterial también aparece decorado con pinturas, en este

caso a nuestra derecha quedan los restos de cinco figuras que continúan el

colegio apostólico, dos de las cuales permanecen intactas. En el retranqueo

frontal formado entre el arco presbiterial y el ábside se perfilan decoraciones

geométricas similares y prácticamente idénticas a las existentes en Santa María

de Ginestarre.

Lado derecho del arco

presbiterial

Iglesia de Sant Pau y d'Esterri de Cardós

La iglesia

de San Pablo y San Pedro de Esterri de Cardós es el templo

parroquial románico del pueblo de Esterri de Cardós, en el

término municipal del mismo nombre, comarca del Pallars Sobirá.

La

iglesia está documentada, desde el 1146, pero por el aparato y sus

características, sobre todo del ábside se puede asegurar que es

anterior a esta mención. Hay inscripciones en piedras de la misma iglesia donde

se leen las fechas de las modificaciones de época moderna: 1638, 1720 y 1726, e

incluso el nombre de uno de los párrocos que intervinieron: Jaume Leset.

Es

una pequeña iglesia de una sola nave, rematada a levante por un ábside

semicircular con las características arcadas ciegas agrupadas en grupos

entre lesenas —3-5-3 es la disposición de los tres grupos de arcos—,

dentro de la tradición del románico lombardo. La nave es muy larga, más de lo

habitual, y está cubierta por una bóveda de cañón, aunque el espesor de

los muros hace pensar que en origen estaba cubierta con madera. La puerta

principal está en la fachada de mediodía, pero en el muro de poniente se puede

apreciar, tapiada, otra puerta, posiblemente de la obra original. Posee un sencillo campanario

de espadaña. Es una obra románica, pero modificada en época moderna.

En

el extremo sur-occidental, presenta un campanario de base cuadrada,

posiblemente procedente de una antigua torre de defensa. En la parte de levante

de la nave, formando crucero, estuvieron añadidas dos capillas, en la

actualidad la de la parte norte está desaparecida, y la sur, reconvertida en

sacristía.

Esta

iglesia, a pesar de sus dimensiones, bastante reducidas, tenía un interesante

grupo de pinturas murales, las originales están conservadas en el Museo

Nacional de Arte de Cataluña (núm. MNAC 15.970), además de un frontal

de altar (núm. MNAC 15889).

Pinturas murales.

El

elemento destacable de éste lugar, si uno tiene la suerte de poder acceder al

interior de la pequeña iglesia de Sant Pere d'Esterri de Cardós, es sin duda

alguna su importante conjunto pictórico mural, actualmente reconstruido in situ

como réplica del original ubicada en un principio en el mismo lugar, y

conservado en la actualidad en el Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC).

La

obra original se puede encontrar en la colección del Románico de dicho museo,

como pieza número 44 del Ámbito IV, dedicado a la iconografía románica

relacionada con Cristo y María, como ejemplo de la visión del Cristo en

Majestad rodeado del Tetrámero. La obra está catalogada con el MNAC/MAC 15970,

y fue adquirida entre los años 1919 y 1923. Sus dimensiones son de 610 x 430 x

370 cm y vale la pena acercarse para verla con tranquilidad, al igual que el

resto de piezas del museo. No está permitida la toma de imágenes dentro del

recinto (al menos de forma gratuita), se puede solicitar previo pago, una copia

de la imagen para publicaciones, por lo que la única manera de obtener imágenes

de la réplica de forma normal es visitando directamente la iglesia y contando

con un permiso para acceder a su interior.

El

conjunto se trata de una pintura mural situada dentro del ábside semicircular

de la iglesia, los restos que nos han quedado y que se han reproducido

fielmente, nos muestran unas pinturas trabajadas y unos colores vivos y

limpios. La semicúpula de cuarto de esfera mantiene prácticamente la totalidad

de la pintura, con la excepción de algunas zonas vacías a nuestra izquierda que

nos permiten intuir la personalidad de las figuras representadas y alguna que

otra mancha diseminada por el resto de la superficie. En la parte inferior del

ábside, en la zona curvada por la formación del medio cilindro, se ha perdido más

de la mitad del trabajo, toda la parte izquierda e inferior ha desaparecido y

en algunas zonas es difícil determinar los motivos que conformaban las

pinturas. Existe en la nave un pequeño arco presbiteral, justo delante y en

continuidad con el ábside, que probablemente contenía una prolongación de las

imágenes, algo común en este tipo de obras, pero no se ha conservado ningún

trazo de ellas, por lo que solo podemos conjeturar sobre este aspecto.

Según

los estudios realizados sobre estas pinturas, se trata de un trabajo realizado

en la segunda mitad del siglo XII, ya en periodo tardo-románico, manteniendo

una similitud con las pinturas de localidades vecinas de Sorpe y Estaon.

También se intuye, según algunos trabajos realizados, cierta relación con las

pinturas pertenecientes al "Circulo de Pedret", los rasgos de

los personajes y el estilismo de las figuras así lo denotan. La técnica

pictórica utilizada es "al fresco", como prácticamente la

totalidad de este tipo de murales durante el mismo período.

La

iconografía representada sigue también los cánones de la época: se trata de la

figura del Cristo en Majestad o Maiestas Domini en el centro

de la composición superior, rodeada del Tetrámero. y flanqueada a ambos lados

por un par de ángeles (un querubín y un serafín) y otro par de arcángeles (San

Miguel y San Gabriel). Bajo ella, se sitúa un colegio apostólico, del que nos

han quedado la mitad de las figuras.

EL

señor queda situado en la parte central de la semicúpula, formando el elemento

central del conjunto, situado dentro de una mandorla de ángulos muy acusados.

Sentado en una franja horizontal que sobresale de la mandorla, ostenta nimbo

crucífero sobre la testa, bendice con su mano derecha pegada al cuerpo y apoya

un tomo sobre su regazo con la izquierda. Las facciones de su rostro son

también alargadas y estrechas, como la mandorla, y sus ropajes son bellos y

decorados con filigrana. Los pies desnudos descansas sobre otra franja

sobresaliente de la mandorla, al contrario que muchas otras composiciones,

donde lo hacen sobre un orbe de fuego. A ambos lados aparecen las letras

primera y última del alfabeto griego, el Alfa y la Omega. La mandorla está

formada por varias franjas con decoraciones y cenefas, hasta un total de cinco.

Rodeando

el Pantocrator, aparecen las cuatro representaciones de Tetramorfos: en la

franja superior nos queda situado a nuestra izquierda el ángel de San Mateo y a

la derecha el águila de San Juan evangelista, ambos con cabeza nimbada y

sosteniendo el libro del evangelio. En la parte inferior, aparecen a nuestra

izquierda el toro que de San Lucas y a nuestra derecha el "León"

de San Marcos. Hemos escrito entre paréntesis la palabra león porque debería

ser este animal el que representa al evangelista San Marcos, de hecho lleva

entre sus patas delanteras el libro del evangelio, pero no se parece realmente

a un león. La piel más bien negra, la ausencia de la cabellera típica de este

animal y la forma de la cabeza hacen pensar a los expertos que el animal

representado es en realidad un oso pardo. Si observamos en conjunto la parte

inferior del Tetrámero. podemos observar que se contraponen muchísimo las

figuras del Toro y del Oso, el toro mantiene una luminosidad y unos tonos

claros (poco propios del animal) en contraposición de la oscuridad y la sombra

reflejada en el oso. La alusión maligna a este animal podría venir dada por que

durante aquellos tiempos, abundaba la presencia de osos pardos en el Valle de

Cardós, no debían ser demasiado buenos vecinos del hombre, deberían diezmar los

rebaños y suponer amenaza para los montañeses y leñadores, de ahí que su

representación sea más bien maligna y contrapuesta al toro bendito de Lucas. La

misma representación de este oso aparece en las pinturas de la iglesia vecina

de Ginestarre, por lo que el simbolismo podría estar compartido en ambas

localidades.

Colegio apostólico

A

los lados de la mandorla, se complementa la imagen con alusiones a la visión

del apocalipsis: dos figuras angelicales flanquean la del señor, a la izquierda

un ángel querubín y a la derecha un ángel serafín, ambos con 3 pares de alas

repletas de ojos, son los sirvientes más cercanos a la figura de Dios. El

artista siguió fielmente la descripción de estos seres de las escrituras de Isaías:

"cada uno de ellos tenía 6 alas, con un par de ellas se ocultaban el

rostro, con otro par se cubrían los pies y con el par restante volaban"

(Is 6.2), si bien en este caso, los ángeles muestran sus rostros. Se sugiere la

imagen de los cuatro querubines que guardan el arca de la alianza, con sus

rostros descubiertos y sus alas repletas de ojos, así como la escritura de sus

tres sanctus (scs). La belleza y el trabajo con que se han

representado sus alas son dignos de mención, probablemente se siguieron

ejemplos de animales verdaderos, cada ala contiene varias filas de plumas de

distintos tonos. Ambos ángeles llevan colgado de una de sus manos una especie

de incensarios, mientras que con la otra mano vacía muestran una palma ocupada

por un ojo abierto.

Finalmente,

la escena se completa en los extremos con las dos figuras de los arcángeles San

Miguel (a la izquierda) y San Gabriel (a la derecha). Ambos mantienen la imagen

prototípica de estos seres que actúan como demandantes y defensores en el

juicio presidido por el señor, visten ricos mantos y vestiduras y llevan en una

mano la cruz o estandarte mientras que en la otra sostienen un rollo pergamino.

En este caso, el único de los rollos que se conserva es el de San Gabriel, con

la inscripción "postulacius". Miguel debería llevar otra con

la inscripción "peticius" pero como ya hemos dicho se ha

perdido.

Todo

el conjunto superior queda situado sobre un fondo compuesto por cuatro franjas

diferenciadas por su color: la superior es de color oscuro, la central es de

color marrón y la inferior cuenta con un tono ocre. Bajo esta última aparecen

una franja más estrecha de color grisáceo en la que se representan alternados

copas y cuernos, fácilmente reconocibles en las visiones del apocalipsis, ya

que con estos objetos se convocará a las huestes divinas en la lucha final.

Sobre esta última franja, unas plantas crecen a la altura de los pies de los

ángeles y arcángeles.

En

la parte cilíndrica del ábside, bajo la semicúpula, aparece representado un

colegio apostólico del que tan solo nos queda la mitad derecha. Los apóstoles,

situados de pie se mantienen hieráticos ostentando cada uno de ellos el libro

de las leyes, con las testas nimbadas. Empezando desde la izquierda a la

derecha, la única figura que se intuye del lado izquierdo y siempre siguiendo

los cánones de este tipo de pintura, puede representar a la virgen María. A

partir de aqui, y ya fácilmente identificables por los nombres, aparecen San

Pablo, con un gran cáliz, San Juan, San Bartolomé, Santo Tomás y San Bernabé.

Pablo y Juan

Juan y Bartolomé

Tomás y Bernabé

Finalmente

destacas los restos de las decoraciones situadas en las ventanas, compuestas

básicamente por filigranas de estilo vegetal que recorren todo el perímetro de

las ventanas. Bajo los pies de los apóstoles una franja con motivos geométricos

parace que formaba el zócalo de la composición.

Frontal de altar

Otro

elemento destacable de Esterri de Cardós es el frontal de altar de madera, con

policromía sobre estucado. La pieza auténtica se encuentra también en el Museu

d'Art Nacional de Catalunya (MNAC), con el número 45 dentro del mismo ámbito

que las pinturas murales, catalogada con el MNAC/MAC 15889, adquirida en el

1911 y la que hoy podemos observar en Esterri de Cardós y fotografiar a nuestro

antojo se trata de una réplica elaborada a partir de la original.

Se

trata de un relieve de estuco policromado sobre tablas de madera, a imitación

de las piezas de orfebrería, cuyas dimensiones son 108 x 161 cm. Según una

inscripción en la talla su finalización está fechada en el 1225, por lo que

roza el límite entre los dos estilos de la época, el románico y el gótico. Se

puede situar la pieza dentro del denominado Taller de Lleida, clasificación

establecida en la que se relacionan los trabajos en madera de los frontales de

altar de Betesa, Cardet, Boí, Gia, Estet, Taüll, Alós, Planés, Treserres y

Ginestarre de Cardós.

Dentro

de un marco perimetral que rodea toda la tabla y en la que se representan unos

medallones dentro de los que aparecen unas figuras de leones enfrentados entre

sí, aparece la imagen del maiestas domini con el tetramorfo,

algo deteriorado en la mitad inferior. En el espacio restante, divididos en

cuatro compartimentos, se sitúa un colegio apostólico cuyos miembros aparecen

bajo unas arcadas bellamente ejecutadas y en el que se puede leer el nombre de

algunos de los integrantes de la fila superior. Se tratan de Mateo, Bartolomé,

Pedro y Tomas. El resto de nombres han desaparecido, pero se puede reconocer a

algunos como a Pablo en el cuadrante superior izquierdo, al lado de Cristo,

levantando una espada a modo de malabarista, sobre su punta mientras que al

otro lado, Pedro ostenta una gran llave. Todos los miembros inclinan su cabeza

y los más cercanos señalan con su mano en dirección a Cristo.

Compartimento superior

izquierda

Compartimento inferior

izquierda

Compartimento superior derecha

Compartimento inferior derecha

Monasterio de Santa María de Aneu

El monasterio

de Santa María de Aneu, se encuentra en el municipio de La

Guingueta en la comarca catalana del Pallars Sobirá.

La

actual iglesia de Santa Maria d'Àneu formaba parte del monasterio de canónigos

que se fundó en el siglo XI. Es el único edificio que se conserva del conjunto

y se conocen varios elementos constructivos del resto de dependencias monacales

en las edificaciones cercanas que conforman el núcleo rural adyacente a la

iglesia.

Aparece

documentado en el año 839 en el acta de la consagración de la catedral de

Urgel. Se cree que su origen fue un monasterio visigótico dedicado

a santa Deodata. Hasta finales del siglo X estaba dedicado

a san Pedro.

En

el 1064, el conde de Pallars cedió el cenobio, junto con el de San

Pedro de Burgall y el de Sant Pere de les Maleses al conde Ramón

IV del condado de Pallars Jussá. A cambio le fue entregado el monasterio

de Santa María de Lavaix así como otras posesiones.

En

el siglo XI se construyó el monasterio benedictino que

en 1216 pasó a ser canónica de la orden de los agustinianos. Fue decayendo

poco a poco con el paso de los años, llegando en 1723 a tener solo un prior, un

subprior y un hermano lego, hasta su extinción como convento. Pasó a formar

parte del decanato de Aneu y se convirtió en un centro de

peregrinación de toda la región. Durante la guerra civil española del

año 1936 fue quemada la talla de Santa María con el Niño del siglo XIII;

se sustituyó por una reproducción.

Funciona

como santuario dedicado a la Mare de Déu d'Àneu.

Su

situación centrada en el valle de Aneu, en la ribera del Noguera Pallaresa

permite imaginarse las actuales extensiones de cultivo que se extienden

alrededor del edificio, mantenidas y cuidadas por la comunidad religiosa del

monasterio, que tendría en este lugar, rodeada de bosques y montañas en los

360º, una tranquila y apacible existencia.

El

edificio que se conserva es, como ya hemos dicho, la iglesia monacal. Se

levanta probablemente sobre una planta basilical de tres naves rematadas con

tres ábsides semicirculares, de los que solo se conserva el central. La

construcción se ha moldeado a base de varias reconstrucciones, añadidos y

reformas posteriores, que han dejado el perfil actual. Los pilares centrales

que antaño separarían las distintas naves, se han sustituido por costillas

transversales que conforman el apoyo de cinco arcos diafragmáticos que soportan

la actual techumbre de madera. Es probable que estos pilares centrales de

origen románico soportaran la cubierta formada por una bóveda de cañón de

piedra, tal como pasaría con Sant Vicenç de Cardona.

La

remodelación habría tenido lugar entre los siglos XIII y XIV y es probable que

también se alargara la longitud del edificio hacia poniente, puesto que se

observa una junta de transición en la parte occidental de los muros norte y

sur.

La

única decoración existente en el exterior del edificio (y en el interior

también) en la típica decoración lombarda del ábside central, elaborada de una

manera sencilla y algo rústica. Las ventanas son sencillas y de arco de medio

punto, abiertas en el mismo ábside y en la parte oriental del muro norte.

El

aparejo también es rústico y está elaborado con poco cuidado, hay muchos

elementos dispares y irregulares. En el muro del lado sur se observa el perfil

de una puerta que permitiría el acceso entre la iglesia y alguna de las

dependencias del monasterio, quizás con el claustro. Hoy en día esta tapiada

por completo.

Nave

Las pinturas murales

De

la decoración mural de Santa Maria d'Àneu, conservada en el MNAC de Barcelona

con el número de catálogo 15874, tan solo nos ha llegado las pinturas del

ábside central, las cuáles constituyen uno de los conjuntos más importantes de

pintura románica catalana por su calidad plástica y su originalidad

iconográfica.

Las

pinturas muestran dos niveles de composición con sus respectivas narraciones. En

este caso en particular, a diferencia de la mayoría de conjuntos murales

conservados de los ábsides, se debe iniciar la lectura iconográfica por el muro

cilíndrico del mismo. Aquí aparece, bajo la ventana axial, las cuatro ruedas de

fuego del carro de Yavhé descritas por Ezequiel (1, 13-21, y 10, 6 yi 9). A su

lado se erigen dos serafines con tres pares de alas que ilustran la visión de

Isaías: "El año que murió el rey Oceas, vi al Señor sentado en un trono

elevado y excelso, con su largo manto que llenaba el santuario. Unos serafines

que estaban ante él tenían cada uno seis alas; dos para cubrirse la cara, dos

para cubrirse sus pies y dos para volar. Y se llamaban de unos a otros con

estas palabras: 'Santo, Santo, Santo es Yavhé Sabaoth (...)' ".

Estas